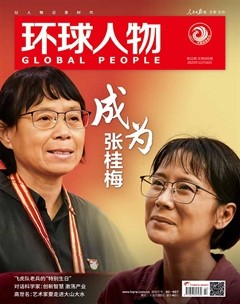

在创办女高之前,张桂梅来到华坪已有12年;在来到华坪之前,张桂梅在云南工作21年;而在来到云南之前,她在遥远的、冰天雪地的东北长大。

一个小女孩,如何成为改变几千个女孩命运的人?一个遭受了无数苦难的凡人,是怎样走向了伟大?这是张桂梅的故事,是值得我们永远记住的故事。

“我一定要站起来”

1957年6月14日,黑龙江省牡丹江市的一个屯子里,张桂梅出生了。那是一片辽阔的平原,满语叫做“赤玫火笼”,意为“野玫瑰盛开的地方”。

父亲原本要为小女儿取名“玫瑰”,上户口的同志不会写,“玫瑰”就这样成了“桂梅”。

父母都是农民,又养育了7个子女,一家人日子过得清苦,常要靠树皮磨成的“榆皮面”充饥。张桂梅自幼瘦弱,脖子细细的、脑袋大大的,活脱脱一个“小萝卜头”。她偏偏喜欢到处疯、到处野,被大家叫做“五猴子”。

张桂梅后来说,自由快乐的童年,是她的“人生能量源泉”之一。钻高粱地、捉毛毛虫、看野花山草……在大自然里尽情玩耍和探索,为“五猴子”绘就了乐观开朗、热爱生命的人生底色。

上了学,“五猴子”显露出读书和文艺天赋。她当班长,在语文课上领读,还在老师的支持下,从二年级直接跳到四年级。中学时期,学校组建毛泽东思想宣传队,抽出各班的文艺尖子排练大型歌剧《江姐》。亭亭玉立、能歌善舞的张桂梅当上了女一号——女高创建后,她带着老师们唱《红梅赞》,正是源自这段经历。

从瘦弱女婴到活泼少女,张桂梅的成长路其实走得不易。“命硬”,亲人和乡亲们的这一评价背后,饱含祈愿和心酸。

6岁那年,张桂梅和姐姐同时得了腮腺炎。父母无力支撑2个女儿的手术,思来想去,把姐姐送进了医院。眼看张桂梅的脖子溃烂流脓了,家人在她的脖子上贴上铜钱,再用燒红的烙铁去烙钱眼里的疮口。烙铁吱吱作响,焦糊的臭味弥漫开来,张桂梅的腮腺炎好了,脖子上却留下一块永久的疤痕。

上中学时,张桂梅跟父亲去山里买柴,在路上走得好好的,突然被一股猛烈的气流掀倒。铺天盖地的土石砸下来,张桂梅头昏眼花,用尽全身力气才拱出土层。日军侵华期间,在这里埋下了众多炮弹。刚才,一颗炮弹在不远处的山坡上爆炸了。

还有一次,张桂梅在山间采蒿草时受了惊吓,回到家就病了,陷入昏迷。二姐夫把奄奄一息的张桂梅抱进城,跑了好几个医院哀求,终于有一家部队医院同意收治。10多天后,张桂梅醒了,却发现双腿不听使唤,走不了路了。

医院没有更好的法子,张桂梅只好跟父亲回家。“我一定要站起来!”在锥心蚀骨的疼痛中,张桂梅咬着牙下地走路,不知道摔倒了多少次。有时候父母不在家,她只能趴在地上,等父母回来。就这样不断练习,终于有一天,张桂梅的腿有了知觉,能扶着墙走路了。

迎着苦难的风雪,殷红娇艳的玫瑰长成了凌霜傲雪的桂梅。

林场的“文化教员”

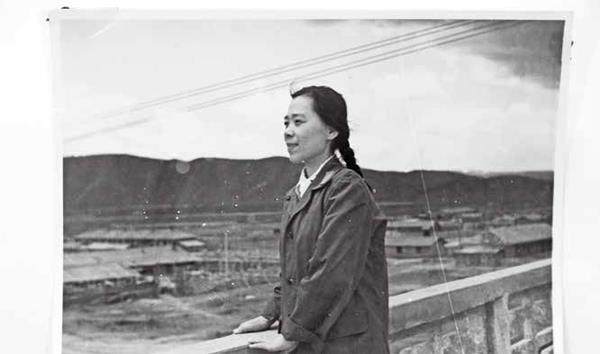

云南省迪庆藏族自治州的中甸林业局,这个已于20世纪末被撤销的单位,曾经在最红火的“三线建设”年代,迎来五湖四海的年轻人。1975年,中学毕业后,18岁的张桂梅来到这里参加工作。

中甸县(现为香格里拉市)位于川、滇、藏三省份交界之地。与家乡一望无际的平原相比,这里完全是另一个世界:群山聚涌,树木入云,无论身在何处环顾四周,映入眼帘的都是巍巍山峰。因为海拔高,气候也变化无常。

张桂梅被分配到红山林场一工段,平日就住在这深山老林里。原始森林阴暗潮湿,冬天最低气温可达零下30摄氏度。职工们每十来个人共享一顶二三十平方米的帐篷,中间是取暖的炉子。夜里睡觉时,大家要轮流值班往炉子里添柴,否则就要被冻醒——老同事说,张桂梅的类风湿骨关节痛,十有八九是在林场落下的病根。

张桂梅是修路的计量员,还兼任炊事员。林场的主粮是耐保存又好加工的土豆,张桂梅用东北厨艺尽量粗粮细做、荤素搭配,让大家吃得好一点。到云南的第一个春节,工友们都回家过年了,她在林场独自守着17顶帐篷度过。很快,为人和气、办事干练的张桂梅在林场小有名气,当上了团支部书记。

这天,工段出了重大伤亡事故:几个淳朴的青年工友被倒下的大树砸中了。其中一位19岁的彝族小伙跟张桂梅很熟悉,不久前递交了入团申请书。

血的现实让张桂梅悲怆良久。“工人大都是少数民族,他们憨厚朴实,能吃苦,可90%的人是文盲,缺乏劳动经验和相关知识。”张桂梅提出办一个文化夜校,获得了批准。她成为林场的“文化教员”。

时间进入20世纪80年代,此时的张桂梅已被调到林业局机关多年,成了同事朋友眼中的“事业型女人”——她担任行政办公室文书兼秘书,还兼行政管理员、行政团总支书记、机关妇女主任。