《资治通鉴》里有这样一则故事:建昭元年,汉元帝到虎圈斗兽,后宫嫔妃皆在一旁围观,不料意外陡生,原本圈养在围栏里的熊突然逃了出来,吓得旁观者四散奔逃——“熊逸出圈,攀槛欲上殿,左右、贵人、傅婕妤等皆惊走。”后世有人看了这段,重新句读,得了“熊逸”两字为笔名,开始了著书立说之路。

“字面意思可以理解为:不得了啦,熊逸出来了,大家快逃!想让自己显得威风点儿。”熊逸说。

结果却是威风有限,而神秘十足。早在2006年,熊逸写作《孟子他说》时就已闭门不出多年,他曾说自己“和人一说话紧张,当保持一个距离时就很放松”。于是,披着“熊逸”的马甲,30多岁的他讲春秋战国,讲百家争鸣,又讲禅宗,讲《周易》,语言活泛,思维洗练。当时他的一个编辑,拿他写的东西给周遭人看,饱受赞誉,以为是个深沉老练的中年人,后来见了面一看,“年轻、白净”。

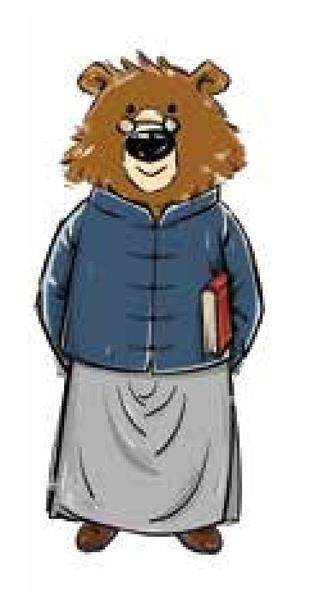

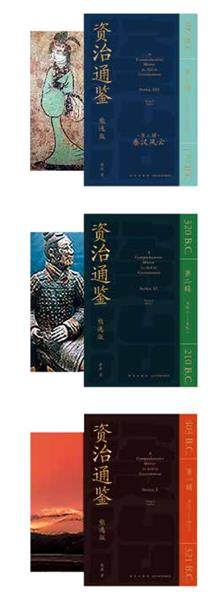

始终背对读者,只用文字和读者神交的熊逸,在2017年,开了间“赛博书院”。以一袭长衫,一副眼镜,一头棕熊的形象示人,为50多万读者讲经说史,《资治通鉴》是其中的重头戏。今年10月,《资治通鉴熊逸版》出到了第三辑,历史的坐标轴来到秦汉交接之际。司马光如何为“秦二世而亡”归因,熊逸又如何破题秦汉风云。带着这些疑问,《环球人物》记者于11月初采访了作家熊逸——当然,采访仍是笔谈。他聊起小时候读的《资治通鉴》,聊起疫情期间卧病在床的创作状态,又聊到历史的细枝末节,幽默地说,“我可不想为了成为任何一个历史大人物,穿越回先秦。那时候的伙食很糟糕,连一份最普通的小炒都吃不到。”

难怪作家万维钢说,熊逸对中国历史和中国文化进行了祛魅,“这个更鲜活的历史只会让你更加热爱它——不是那种‘我家祖上特厉害’的爱,而是实在的亲切感。”

政治家的史书

熊逸和《资治通鉴》是“忘年之交”。

小时候的他几乎处于放养状态,自由时间很多,打发的方式就是翻家里的书柜。有天一瞧,见柜里新添了套书——中华书局版的《资治通鉴》。“特别醒目,黄色的封面显得相当古旧,一眼望去,整整20册皇皇巨著,称得上威风凛凛,相貌堂堂。”熊逸回忆,翻开内页,繁体竖排,大字号是正文,小字号是注释,注音全用的反切法(中国古代最主要的一种注音方法)。

“对于小孩子来说,这样一套书太有神秘感了,必须看”。因为书读得多,读得杂,年纪虽小,他看起繁体竖排却不吃力,于是似懂非懂,不求甚解地,一翻就是许多年,“一册一页间满是回忆”。

2020年疫情暴发,熊逸的生活并没有发生太大变化,每天还是把自己关在家里读书写作,一如既往。当时写的便是《资治通鉴熊逸版》的第一辑。他说从前也有讲的想法,但时间、方式都不合适。“如果只用一周的时间,对这部大书仅仅做一点提纲挈领的概述,实在是暴殄天物。现在终于有机会,让我可以用系列图书的形式,榨出其中的每一滴精华。”

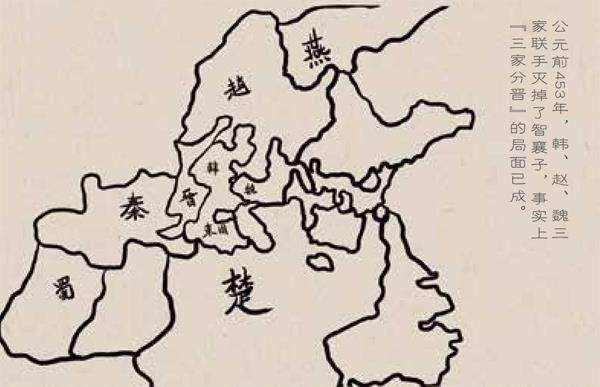

作为一部多卷本编年体史书,《资治通鉴》从周威烈王二十三年(公元前403年)写起,到五代后周世宗显德六年(公元959年)征淮南停笔,涵盖十六朝共1362年的历史。作者司马光选择以时间为纲,事件为目,纲举则目张,所以时间节点怎么选择、怎么表示,皆有考量。因此,熊逸“榨书”的过程也是从时间着手。《资治通鉴》全书以《周纪一》开篇,打头第一句话:“起著(音同除)雍摄提格,尽玄黓(音同义)困敦,凡三十五年。”拿起书的人读到这一句,多半就开始打退堂鼓了,看不懂,像打哑谜。

“这句话的意思是,记录周代历史的第一卷,开始于著雍摄提格这一年,结束于玄黓困敦这一年。‘著雍摄提格’和‘玄黓困敦’是太岁纪年法中的年份名称,分别对应干支纪年中的‘戊寅年’和‘壬子年’,转换为公历就是公元前403年到公元前369年。”接着,他细细地解释起牵涉其中的十二星次、天干地支等天文历法知识。

司马光为何要用如此生僻复杂的太岁纪年?熊逸认为,这不仅是出于实际的缘故,还有关于政治立场的弦外之音。编年史必须把历史事件准确编年,需要天文历算方面的专业知识,司马光于是请来当朝权威刘羲叟负责编年,刘极推崇唐朝用太岁纪年的《大衍历》,因此有了这些“怪词”。