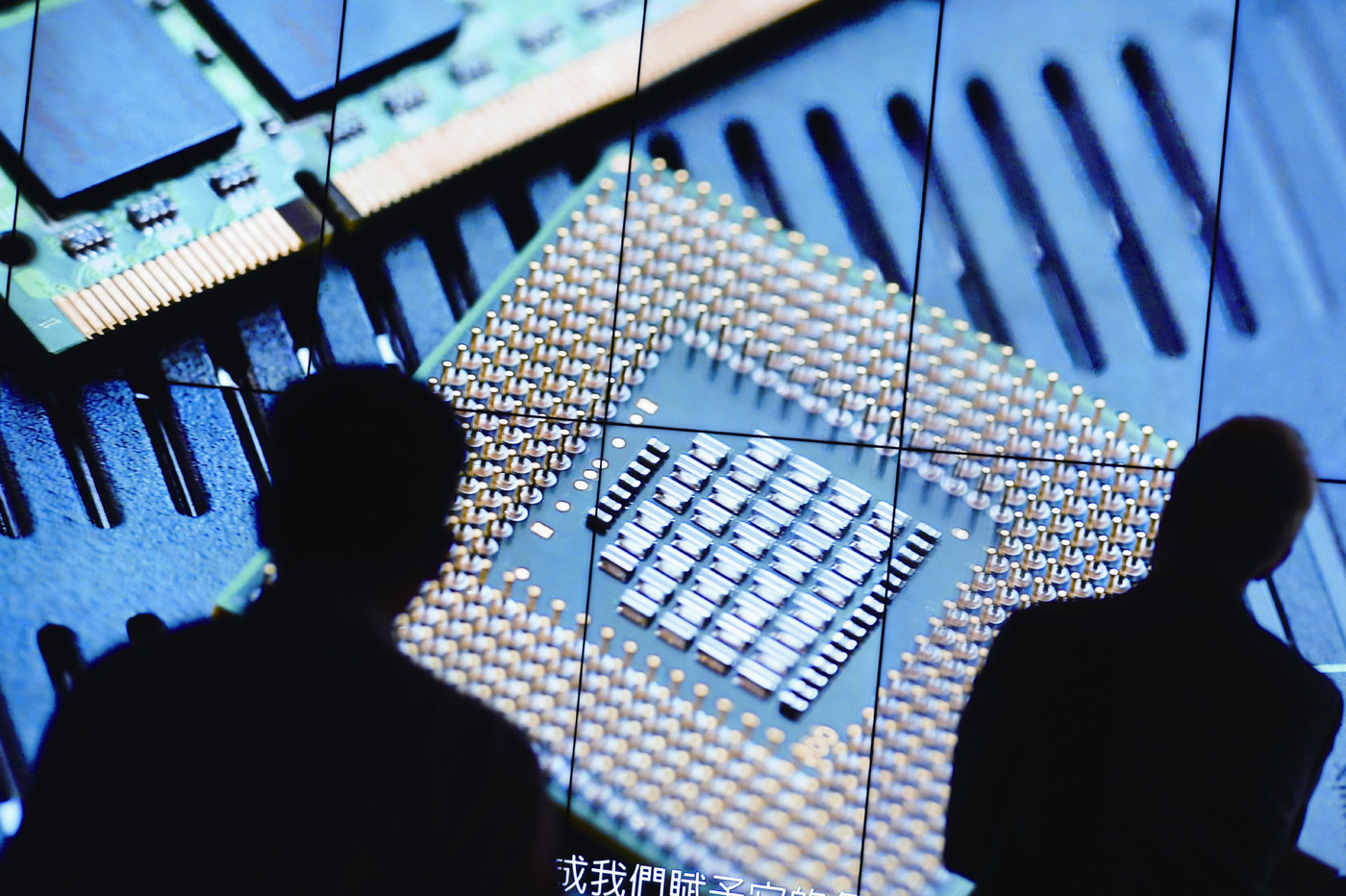

当你给手机充好电,将它轻轻拿起或双击它的屏幕,它随即回应你的呼唤。屏幕亮起来的一瞬间,电能神奇地转化成了光,它的功能才正式显示在你眼前。

在这一气呵成的秒级动作里,牵动了半导体世界的四大家族。

那个提供动力的手机快充头里,有着把电能进行变压、变流、变频的功率器件,它属于半导体四大家族之一的“分立器件”;触控屏里的压力传感组件,来自“传感器”家族;之后,“集成电路”家族里的中央处理器(CPU)接收来自传感器的信号,并发出指令;最终响应的手机屏幕是“光电子元器件”家族的成员,负责发光,显示界面。

四大家族里,最人多势众的是集成电路,也就是人们常说的“芯片”,它占据了半导体世界八成以上的地盘,又因为另外三个家族往往也需要多个器件重复组合,以至人们通常笼统地把“芯片”和“半导体”画上等号。但有了上面的例子,你就知道,集成电路永远需要和另外三个家族合作,否则后果严重,手机也不过是应用场景的冰山一角。

如果没了功率器件,那么高铁、地铁、新能源汽车就动不了,太阳能发电机没法并网供电,空调冰箱不会制冷,医院不间断的电源就会失效。如果没了传感器,汽车的安全气囊、公共场所的烟雾警报不会工作,实验室里没法做DNA测序,病毒核酸检测也无从谈起。如果没了光电子元器件,就没有光伏发电,也不会有激光雷达,建立在光纤基础上的现代通信将失去它的内核。

你大概已经意识到,这两成半导体疆域尚且寸土不可失,那占了八成体量、和我们捆绑更深、复杂程度也更高的集成电路(下称芯片),更是必争之地。

芯片有着庞大的体系,它和人体细胞一样神秘,我们极少看见它的真面目,但它无处不在。小到身份证银行卡、交通信号灯、家电、智能手机,大到超级计算机、汽车高铁大飞机、人工智能,不同的应用场景,也让芯片更显眼花缭乱。

理解信息化社会的基底,就要回到起点,从认识这些芯片开始。

芯片在工作

芯片离我们很近,近到它就内置在二代身份证的正中央,近到银行卡上的那个金色片片,近到那张让你能够接打电话的SIM卡—这是我们见到它最直观的场景。

它们的重要性显而易见,你的身份信息、财产信息、头像指纹、通讯录,就存储在其中。当你搭乘高铁飞机、去银行取钱、获得上网资格,就是通过对比处理这些信息,来识别“你是你本人”。

这三张芯片算不上复杂和尖端,但正是它们相对简单,用来理解芯片再好不过,因为它们已经包含了芯片最核心、最基本的构件:处理器和存储器。

这两个小东西是人类发明史上的绝配。尽管处理器被认为是芯片王冠上最宝贵的明珠,但任何时候,都应当将它俩放在一起来理解计算机的工作。就像人类用大脑思考的过程,建立在信息记忆的基础上,无论那些记忆是临时的,还是永久的。

有了这个前提,我们再来认识处理器,它是所有芯片中设计和制造难度最大的一类。今天,最常见的处理器是中央处理器,即CPU。虽说处理器并不只有CPU,但取名的艺术表明,CPU的中枢地位,非其他所能比拟。

这个中枢地位有两层含义,一方面,CPU像司令一样,听取来自诸如传感器的各种报告,并指挥着其他芯片部件工作,像我们开头提到的那样。

另一边,CPU是一片土壤,各种软件、应用程序就是土里长出来的花草树木,谁也离不开它。CPU负责调用和运行程序,程序的每一条指令都要经过它的解析和执行,可以说,它是整个软件生态的起点。

处理器和存储器,这两个小东西是人类发明史上的绝配。

存储芯片的身价比不上处理器,但只要想到电脑死机时,文档没来得及保存的噩梦,以及它是所有机密、隐私数据的载体,你就不会轻视它。

存储芯片的门类也不少,大体上它和人一样,有短期记忆、长期记忆两种存储模式。