阿苏觉得,这个世界上的孩子大致有两种性格。当看见悬崖时,第一类孩子会觉得很危险,立马逃开,第二类则会觉得很好奇,想走近一探究竟。我们中的大多数人或许都是第一类孩子,即便儿时有探险的欲望,走入社会后,也会在城市中,在既定的人生规则下慢慢进入安全区。但阿苏,一直是那个会走向悬崖边的孩子。

资深户外玩家对阿苏这个名字应该都不陌生,他是阿式攀登和登山滑雪领域Top级的玩家,曾首登央莫龙、大雪塘等多座5000以上山峰,也是首次以登山滑雪的方式从半脊峰、纳木那尼等山峰下来的人。

但近些年接触户外的人可能都不会认识阿苏,因为他相当低调。近期的照片里,阿苏染着一头黄色的头发,看起来很桀骜不驯,但交谈后会发现,他其实很谦逊内敛,对方不问,他绝不会提起自己的过去。

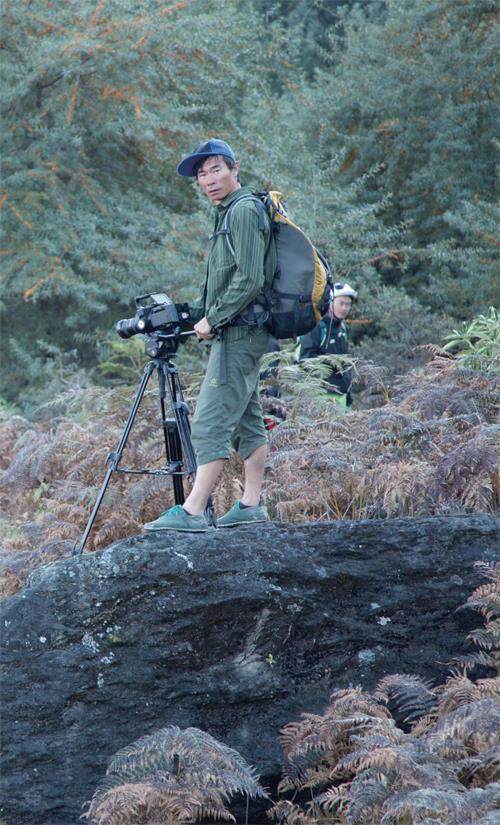

现在的阿苏变了许多,他已经不把重心放在登山、滑雪上这类极限运动上,而是拿起相机,拍摄一些和他相似的人、追求自由人生的人。他也有了家庭,很多次提及父亲、责任这样的字眼。

不变的是,他始终抗拒过度舒适的、一成不变的生活,始终会向悬崖边走去,探索未知和危险。

无依之地

第一次与阿苏交谈时,他刚刚退掉在加拿大租的房子,正在把所有的家当搬到一辆3米2米的房车里,准备继续一场为期5年的环球房车旅行。2019年,阿苏第一次房车旅行,打算从加拿大一路开到南美洲,因为疫情被迫中止,这一次上路,是上一趟旅途的续篇。

这辆空间不算宽敞的房车里堆放了阿苏一家所有的生活用品:几件T恤裤子、睡袋、羽绒服、牙刷牙膏等最简单的日常物品,用来工作的电脑,一些游泳、滑雪、攀岩所需要的东西,以及成堆的尿布——除了阿苏和他的爱人,一起上路的还有他们4岁半的大女儿丢丢和刚刚11个月、还在吃奶的老二。

房车以大女儿的名字命名,叫丢丢面包车。这辆车有两个燃油系统,一个是柴油,另一个是地沟油等蔬菜油过滤后直接变汽车燃油。有些油是炸鸡剩下的,开着丢丢面包车,还能闻到炸鸡和薯条的味道。

车里被规划成了不同的小空间,有丢丢厨房、丢丢移动影院等。丢丢妈喜欢做饭,用极简单的东西也能做出油泼辣子面、水煮鱼、葱油饼等各种食物,给路上的生活增添了许多烟火味。走到喜欢的地方,他们会露天放映电影,招呼朋友一起聚会。

房车的生活,是随走随停,没有确定的目的地,不知道第二天会遇见什么样的风景和人,他们每天开车不会超过3小时,遇见喜欢的山地小镇就会停留几个月,随季节追寻自己喜欢的运动,去攀岩、冲浪、骑车或者滑雪。

阿苏平常会接一些拍摄项目维持生活,他也会记录自己旅途中碰见的人,他的镜头下有许多和他们一样以车为家的同僚:带着老婆和猫流浪在不同小镇的珠宝手工制作人,为了滑雪一直住在车里、打着零工,像流浪汉一样生活的人。

这样的日子就如同赵婷《无依之地》里描述的:有一些抛弃了主流社会生活的人,舍弃了传统的砖瓦房屋,挣脱了房租和房贷的束缚,搬进了房车中,追随着好天气四处流转,做一些临时工作挣钱。他们没有固定的住所,孑然一身,却在流浪的日子里找到了心灵的归宿。

阿苏很多时候都觉得,房车比城市中的房子更加温暖。他最喜欢下雪的天气,外面风雪交加,车里燃烧着温暖的煤气,狭小的汽车厨房里总能闻到丢丢妈随心烹饪的美妙味道。他们一起吃饭或者给丢丢读书,世界绝对的安静,没有城市里汽车的声音、电器的声音,闭上眼,仿佛外面的世界就会消失。

与环境的连结

在房车流浪之前,阿苏一家在加拿大最好的地段租了一间很大的房子。再之前,他和妻子生活在北京,他经营着自己的工作室,妻子也有一份报酬非常丰厚的工作。上路后,房子里積攒了几年的生活物品被处理掉了90%,正在读博的丢丢妈转向远程上课,丢丢也暂停了学业,在路上停留较久的某个时间点,会去当地的学校上学。

“你们是不是傻子?”2019年他们第一次上路时,丢丢外婆就强烈反对过,两个成年人抛弃了稳定、优渥的生活,带着孩子去过流浪汉一样的日子,大多数人都不能理解。

他们上路的决定,在于对城市生活的反叛。阿苏觉得,城市中的生活被修饰得过于美好,所有东西都是被包装过的,身体的感官也在恒温的环境中变得迟钝。他想跳出这个温柔的壳,去感受粗糙的、真实的生活,感受和最原始的环境的连接,就像自然派文学家所提倡的:“在丛林中重新找回理智与信仰。”

房车生活不如城市生活那么便利,饿了不能迅速点外卖,冷了也没有空调。一家四口挤在狭小的空间里,每天都需要思考行程,考虑在哪里停车、明天做什么,还时常需要自己动手维修这辆生产于90年代的老面包车。

洗澡、洗碗、上厕所这种日常的问题都可能变成挑战。房车里的下水系统不太方便,他们有时还需要到外面洗碗,洗澡则一般会在健身房、岩馆之类的地方解决。

有许多和他们一样以车为家的人,由于经济窘迫,生活更加艰难。有人每周在教堂外面,提供免费洗澡的简陋的帐篷里洗一次澡,还有人车里只有一个烧柴火的暖炉,在漫长的冬夜,只能在一次次被冻醒后起床加柴火。

让他们最为难忘的地方是阿拉斯加,到达阿拉斯加时,全世界疫情大爆发,他们的生活被全部打乱,大街上商店都关闭,他们也没有办法继续上路,就在阿拉斯加租了一间小木屋生活。

由于疫情,阿苏的工作也暂停了,没有收入,只能靠借钱以及做一些体力活和“黑工”维持生活开支,阿苏做过一段时间砍树修房子的工作。7月的阿拉斯加蚊虫成堆,丛林里蚊子更多,干活时会被旁边乌泱泱的蚊子围住,修完房子甚至还需要请职业杀蚊队。

事业停滞、经济窘迫、房车计划被打乱,世界又处在巨大的不确定性中,这段应该算是阿苏人生中比较迷茫的时期。但实际上,他和妻子都觉得,在阿拉斯加的日子是路上最美好、最值得回忆的时光,在阿苏拍的一些影像资料里,那段时间的日子也是明朗的,零下34℃的天气,一家人在雪地里追逐,和丢丢一起滑雪、打雪仗。