虽然百度上可以搜到很多个白河,但对于岩友来说,白河是一个以攀岩定义的地名。

北京白河沿岸的张家坟村,在过去的几十年甚至几百年中,大概都过着相对平静与稳定的农村生活,与攀岩的唯一交集是“爬剌(lá)子”——人拴着绳子,在几乎垂直的岩壁上采集崖柏。不过近些年,在这座位于河谷的村庄中,出现了一些陌生的居民,他们背着登山包和绳子,穿着与朴实村庄有些格格不入的运动品牌,从房屋的缝隙中钻出来,又消失在街头巷尾通向山上的小路中。我们姑且称他们为:白河的新居民。

事情的开端,是王滨和他的朋友们走进了德来农家院的大门。

移居白河

王滨可能不是最早在白河租院子的人,但他是最早在白河租住的攀岩者。

2000年,王滨不到30岁,是一名自由职业者,每到周末,就和康华、王茁、伍鹏这几个攀岩的朋友一起住到德来的农家院,白天攀岩,晚上喝酒吹牛。德来家是村子里最早的攀岩者聚集地,说是聚集地,实际上在二三十年前,会定期来到白河攀岩的人就只有王滨和他的那些朋友,每次来白河,他们都住在德来家。不过大部分周末一同来攀岩的朋友还要在周末的晚上赶回城里,好开启新一轮的工作和对白河的期盼,时间自由的王滨则不紧不慢地在白河多住上一两天。时间长了,村民便与他熟络起来,他已记不得是谁提了建议。“你在这里住的时间这么多,为什么不自己弄个院子住呢?”王滨想了想,自己租不起城里的房子,总和父母住一起又不太舒服,在白河弄个院子还能把攀岩的装备存放在这里,岂不美哉?

2002年,德來的弟弟闲置了一套小院,王滨和家里人一商量,凑了些钱签了为期10年的租约。在那个乡土气息很重的村庄里,王滨将自己的小院设计得更加时尚,为房间设计了落地玻璃窗,还砌了一道吧台,一棵树从王滨的房屋中间穿过,颇有艺术感。院子落成后,王滨从一开始每周去住三四天,到几乎全年常住在白河,这间院子承载的不仅是王滨的大部分生活,也承载着他对远方的向往。在城里的室内攀岩的时候,他想:这是为了去白河训练;在白河的时候,他想:这是为了登山训练。

那是一种颇为嬉皮的生活风格,自由职业的收入不稳定,王滨就兼做数职,摄影、写稿、设计,挣钱有一搭没一搭,但时间和空间上,王滨有大把的自由。“那是一段挺幸福的日子。”王滨和朋友们并没有想得很多,新世纪的开端,世界似乎还在向着更好的方向发展,似乎也没什么好担心的。

租下房子后的第六年,王滨有了自己的孩子,朋友拉着他一起创业后,工作也忙了起来,在白河居住的时间也逐渐缩短,租约到期前的最后两年,王滨已经很少有时间到白河居住。10年租约到期,王滨原本想续租院子,可房东没来由地不想将院子继续出租,王滨也没有再坚持,房屋就这样被房东收了回去。再后来,王滨煞费心机设计的院子被拆得一干二净,空置了很久。

不过他倒不担心来白河会没有地方住,王滨租下院子后,朋友小东和小明也在白河租下了一套院子,王滨的白河一号院是私人住宅,小东、小明的白河二号院则更像是私人俱乐部,偶尔来开个party喝喝酒,举办活动,后来从这里诞生了户外品牌旗云。王滨退租之后,这里也有一个他的固定房间。再往后,在白河长租院子的人也逐渐多了起来,2008年,何川在张家坟村上游8公里的四合堂村租下了一个小院,直接签了50年租约;几年后,周鹏也在白河租下了一套小院。

不过想在白河长住,整院承租,并不是唯一的形式。

攀岩主义

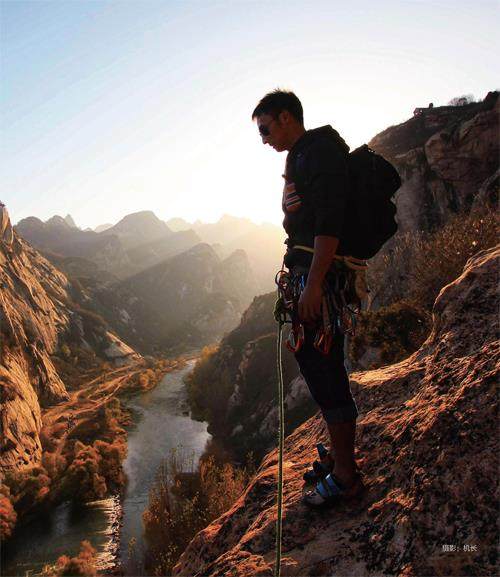

机长并不是真的机长,但他确实在首都机场工作,所以大家都叫他机长。

2020年初,疫情的突然来袭让机场陷入了少有的沉寂,不仅客运航空公司几乎失去了经济来源,货运航司也同样生意冷淡。而机长也在这段时间得到了少有的空闲,这也是他来白河攀岩最频繁的一段时间。每次来到白河,机长总住在德来家的农家院里,随着疫情最严峻的时间逐渐过去,去白河的岩友逐渐多了起来,德来家也恢复了往日的生机。

一个周末,机长又到德来家,却发现院子里已经没有房间能住,德来便带着机长来到了一间小院。小院离德来的农家院200来米,说是小院,实际上院子的面积也许还没有房子的占地面积大,一东一西两间客厅,客厅连接着8间屋子,房间不大,但条件不错。机长和夫人Tina在这里住了几次,觉得这间院子还不错,便问起德来能否长租。