敦煌莫高窟第57窟的南壁上,一尊极尽东方之美的菩萨已静静站立千年。她头戴化佛冠,肩披长巾,身佩璎珞,一手上举轻拂飘带,一手托供品,婀娜沉吟间,仿佛要从壁画上走下来。

被很多人熟知的九色鹿神话故事,诞生于莫高窟第257窟西壁中部。壁画中的九色鹿神态安详而神圣,优雅中传递着美好与诚实的力量。

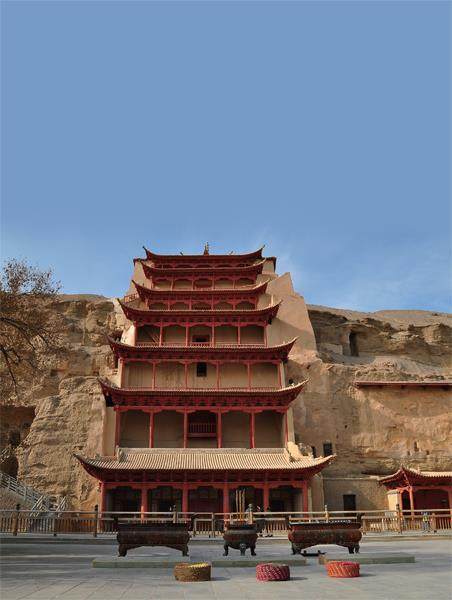

绝美壁画,璀璨敦煌。

1600多年前,古人用朴素而虔诚的心,在这里开凿第一个洞窟。当笔锋上的青金石颜料触碰崖壁的那一刻,一个跨越千年的瑰丽文化大幕就此拉开。然而,1600年的时光毕竟太久了。1000多年的岁月像一把刀,给了它力量,也给了它伤痕。

敦煌莫高窟的消失是不可逆的。面对年深月久的侵蚀与剥离,敦煌该如何应对?在时间这条河流面前,敦煌能否跨过它,以另一种形式实现永恒?

敦煌莫高窟文保人的心中有一个答案。

科技“神器”助文物“延年益寿”

在敦煌莫高窟第55窟,敦煌研究院壁画修复师殷志宏正弯着腰,拿一个小胶水瓶,将壁画起甲的部分一點点粘回原位。

这是一座宋代开凿的石窟,距今已有1000年。如今,它老了,起甲、颜料层脱落、空鼓、酥碱、裂缝、划痕……它有了一身的病。

殷志宏成了它的“康复师”。他的动作很小心,起甲的颜料层像鱼鳞,细细密密地翘着。他把细如针尖的瓶嘴从侧面插进起甲的壁画后面,小心地注入黏合剂,再用修复刀垫着棉纸把这块指甲盖大小的壁画回贴压实。

殷志宏所用的黏合剂是一种特殊的材料,由有机硅和丙烯酸混合而成,是敦煌研究院自主研发的壁画修复“神器”。

一个洞窟需要修复多少个这样的“指甲盖”?殷志宏自己也说不清。第55窟是敦煌莫高窟大型洞窟之一,壁画面积500余平方米。

“起甲和酥碱是壁画中最常见的病害。”殷志宏告诉记者。酥碱是在水盐运移作用下地仗层产生的一种病害,轻则引起地仗疏松,严重时会引起地仗层脱落,比较难治理。壁画就像人,有生命,会呼吸,连疾病也是相互关联。

“对出现酥碱的地方还要做脱盐处理。地仗中的可溶盐在水气运移作用下会反复溶解结晶,使地仗变得疏松,酥碱就随之出现。我们需要在壁面上铺设棉纸脱盐并定期更换,不让盐分在壁画上聚集,从而达到治本的效果。”殷志宏说,这样一个洞窟,七八个人的团队完成修复需要至少3年的时间。

提起壁画修复的意义,殷志宏说得很朴素:“我们修复过的文物,至少可以再稳定地保存十几年、几十年,后人还可以欣赏到它的美。如果脱落掉了,人们再来就什么都看不到了。”

延续文物的寿命,是所有莫高窟人的初心。

在敦煌,像殷志宏这样的壁画修复师有100余人。莫高窟现存壁画4.5万平方米,经过近80年的经验积累,敦煌研究院已形成了成套的壁画保护技术和科学流程,依靠科技为莫高窟“延年益寿”。

而如今,先进技术正赋予敦煌文保人更多的可能。

把风雨“搬进”实验室

在敦煌研究院的多场耦合实验室,9盏灯沿着轨道划过,亮度、温度由弱变强再变弱,一个周期模拟太阳的一次东升西落。调整角度,就能模拟出一年四季的太阳照射。

这是实验室正在进行的土遗址的预防性保护实验。

多年来,敦煌研究院联合国内高校、科研院所和文博机构,对石窟寺、土遗址等遗址的病害机理、保护技术等方面进行了深入研究,但受试验样品尺寸效应和多重环境因素耦合条件难以施加的影响,研究结果和工程实践之间有效衔接存在差距。