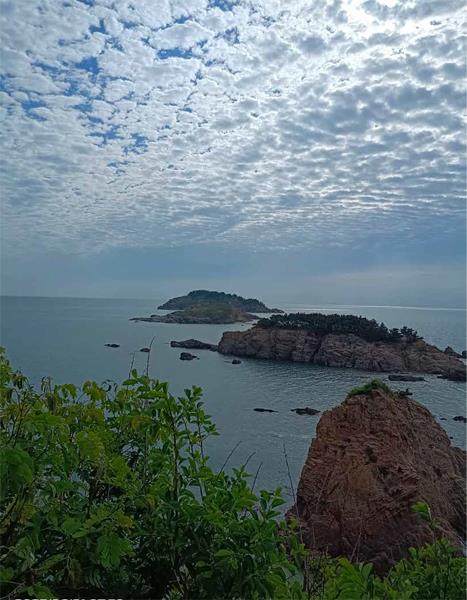

到内陆城市出差,我总是喜欢去看他们的水,无论是泉、河、湖还是水库,看来看去,有的秀美,有的深邃,却总是觉得太小了,波浪也没有力量。在海边长大的人,真的是“曾经沧海难为水”。海边生活几十年,因为热爱,所以行走山海,四处观察,无论植物动物,还是云天风浪,都是我的兴趣所在。

童年的海滩

小时候,姥姥家在威海一个临海的渔村,舅舅就是渔民,家里的一切活动都围绕着渔业进行。舅舅每天下海,时间由潮汐来决定,有时候半夜出发,有时候半夜归来。家里的平房顶上,有时候晾对虾,有时候晾海虹肉,有时候晒鱼干。家中养的鸭子,吃的是小鱼小虾,最常吃的是一种名为“鸭子食”的贝类。它壳薄肉小,鸭子特别爱吃,下了蛋,蛋黄特别黄。现在想来,应该是海瓜子一类的薄壳蛤。

泥质滩涂上,弹涂鱼到处都是,它能爬能蹦,高挑着两只大眼睛,有脚有尾。晴天,螃蟹们在滩涂上晒太阳,壳上的泥晒干了,颜色发白。如果有人走过,它们就“唰唰唰”伏低身子向洞里躲避,像多米诺骨牌一样由白变黑,随着人的影子翻动。泥里的螃蟹多是相手蟹科、弓蟹科和方蟹科,沙里的螃蟹有沙蟹科、虎头蟹科和黎明蟹科,水里的螃蟹有梭子蟹科。最丑的是关公蟹科的,又没肉,做蟹酱都不够格。当然还有寄居蟹科,大的小的,背着房子在海滩上忙忙碌碌。周作人曾经写过日本海边民居周围的螃蟹,而我们这里的渔村,只要阴湿一点的地方,总有蟹洞,厕所里也有。这些习以为常的东西,日日相伴,并不觉得有什么特别,现在想来,都是新鲜而奇特的。

去往海边的路旁长满盐地碱蓬,它的肉质叶越往下越红。本地人叫它“碱菜”,掐它的嫩叶来包包子。这东西天生是咸的,焯过后要泡水多换几次,不咸了再包。我最喜欢的是补血草,它有两个品种,二色补血草和烟台补血草,二色补血草的花是黄色的,与紫色的萼片搭配娇艳醒目。烟台补血草则是花、萼一色,没那么好看。但是,开满一片盐碱滩的补血草啊,那是“最海边”的花,也是“最夏天”的花,特别美丽。单叶蔓荆灰绿的圆叶子开着粉紫色的花,夏天海边的月夜,怎么能没有它呢?怎么能没有与大片大片的肾叶打碗花同样粉紫色的喇叭花呢?怎么能没有长着扎脚的种穗的薹草呢?怎么能没有开着小白花、散发着烟油子气味的砂引草呢?

最热的天去海边,地面的空气被太阳晒得弯弯曲曲,远处只有沙丘,还没有见到海,却已经听到海浪的轰鸣。沙丘上半干燥的草叶被海风吹动,发出沙沙的声音。还有流入海里的河,淡水和海水交汇的地方有许多两合水的东西,比如斧蛤与等边浅蛤,比如某种相手蟹与河蟹,比如河蚌与滨螺,还有些鱼,它们同样喜欢从海里游到这里觅食。

我只是在这渔村生活,所有的一切都理所应当,只知其俗名不知其书名,只知其用途不知其由来。后来离开姥姥的村庄,进城跟随爸妈读书,这渔村就变成放假游玩的好地方,书本与现实是脱离的,那是虚幻这是真实,其实我对两者都一无所知。

成长后的再发现

再后来出门念大学,回乡参加工作,长久生活在海边了,姥姥的村庄却早已被用于房地产开发,不复小时模样。我也在事业与家庭间奔波,与自然隔离了。

但是想知道它们到底是什么的疑问一直还在。偶尔看到别人或书里提到海边的自然环境和动植物就很感兴趣。