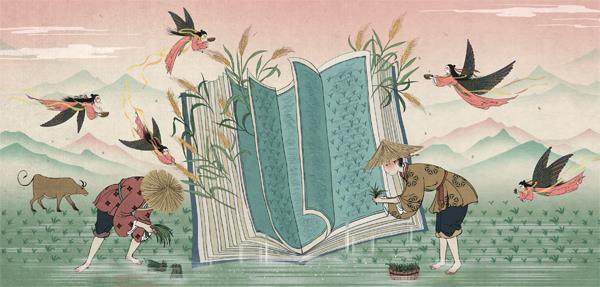

作为我国最早的诗歌总集,《诗经》中的诗如何来?有说法为,当时周天子为更好地了解民情,便派出采诗官于民间采诗,由此便有了《诗经》中的《国风》,即各个属国所在地的传唱诗歌。这就引申出一个有意思的话题——从写作角度,我们可以窥见一个重要的方向——意象。

《式微》:从日暮到归隐

在我们的八年级《语文》统编教材中,收录了《诗经》中的一首诗——《式微》。全诗如下:

式微,式微,胡不归?

微君之故,胡为乎中露?

式微,式微,胡不归?

微君之躬,胡为乎泥中?

整首诗的释义很简单,大体为:天就要黑了,为什么我还没回家?如果不是你(君)的缘故,我又怎会现在还在露水中、泥泞中奔波呢?

在这里,“式微”的意思就是天将要黑。由于《诗经》是我国古代诗歌的开端,往上再无可考,因此也可以说,《式微》一诗是“式微”一词最早出现的地方。至于作者是谁,正如《诗经》中的所有诗一样,佚名,没人知道。但我们可知的是:两千多年前,在邶(今河南省汤阴县南)地,有一位先民看见日将暮,便升起了“思归”之情,可叹现实所困,想归却无法归。

同时,我们更进一步可以知道,正是因为两千多年前,有一位先民曾在日将暮时,升起思归之情,并将之付诸语言,于是千百年来,在中国文人心中,“式微”即成为“思归”的意象。中国的文人们,在自己的创作中频频用“式微”来表明自己“想归却无法归”的“思归”之情,更发展成了对“归隐”的渴望。

有哪些例子呢?

比如,盛唐时的两位大诗人,王维和孟浩然。

王维在政治上失意,半官半隐蓝田期间,游览渭水两岸的乡村景致,引发了“思归”之情,写下《渭川田家》:

斜阳照墟落,穷巷牛羊归。

野老念牧童,倚杖候荆扉。

雉麦苗秀,蚕眠桑叶稀。

田夫荷锄至,相见语依依。

即此羡闲逸,怅然吟式微。

夕阳、牛羊、野老、牧童、麦苗、蚕桑、农夫……好一幅恬淡的田园暮归图。所有白描最终都因最后一句有了精神核心——“即此羡闲逸,怅然吟式微”。此句一出,或者说是“式微”一出,读者便对作者为何作此诗了然于心:所有的景致都在述说着“我”的思归之情,而“我”因为各种原因却想归不能归;这“归”是归乡,更是归隐,是此时远离世俗的渴望。

无独有偶,孟浩然送别好友辛大作一首送别诗《都下送辛大之鄂》,却少惜别之意,更多的是“式微”之情——

南国辛居士,言归旧竹林。

未逢调鼎用,徒有济川心。

余亦忘机者,田园在汉阴。

因君故乡去,遥寄式微吟。

辛大有济世之心,想要入世為官但未能实现;而孟浩然亦是仕途困顿之人,失望后以隐士自居。一首送别诗,无一字送别,却字字言“归”。