中国12种含鹅膏毒素的剧毒蘑菇

a. 致命鹅膏(Amanita exitialis)

b. 灰花纹鹅膏(A. fuliginea)

c. 黄盖鹅膏(A. subjunquillea)

d. 裂皮鹅膏(A. rimosa)

e. 淡红鹅膏(A. pallidorosea)

f. 假淡红鹅膏(A. subpallidorosea)

g. 鳞柄白鹅膏(A. virosa)

h. 纹缘盔孢菌(Galerina marginata)

i. 条盖盔孢菌(G. sulciceps)

j.肉褐鳞环柄菇(Lepiota brunneoincarnata)

k. 亚毒环柄菇(L. subvenenata)

l. 毒环柄菇(L. venenata)

近年来,一首童谣唱遍了大江南北:“红伞伞,白杆杆,吃完一起躺板板……”我国是蘑菇中毒危害最为严重的国家之一。每年有数千人因误采、误食毒蘑菇而中毒,其中有几十人因此而丧命,是食源性疾病中死亡人数最多的一类。误食毒蘑菇为何会造成如此严重的后果?我国有多少种毒蘑菇?可以造成哪些类型的损害?常见的毒蘑菇有哪些?这些毒蘑菇分别具有哪些特征?如何预防蘑菇中毒?接下来,就让我们走进神奇的毒蘑菇世界。

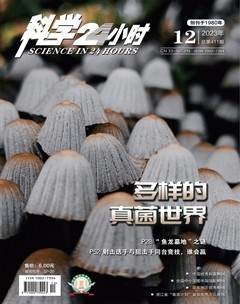

毒蘑菇又称“毒蕈”“毒菌”等,是指大型真菌的子实体经食用后使人或畜禽产生中毒反应的物种,其中大部分属于担子菌,少数属于子囊菌。世界范围内已报道的毒蘑菇物种超过1000种。截至2022年年底,我国已报道超过540种毒蘑菇。

读到这儿,大家或许会产生一个疑问:蘑菇为何要耗费大量物质和能量进化出各种各样的毒素呢?研究认为,蘑菇毒素除了通过给采食者造成伤害从而保护蘑菇以外,还有一些毒素在蘑菇生长发育过程中起到各种作用,比如组成细胞的各种结构、信号传导、能量代谢等。

根据中毒临床表现,目前,我国毒蘑菇中毒临床分型主要包括以下七型:(1)急性肝損害型;(2)横纹肌溶解型;(3)急性肾衰竭型;(4)胃肠炎型;(5)神经精神型;(6)溶血型;(7)光敏性皮炎型。在实际中毒案例中,迄今还有一些蘑菇中毒案例无法进行准确的中毒临床分型。在很多中毒案例中,患者因食用了多种毒蘑菇,导致各种复杂的中毒症状。其中,神经精神型中毒又至少可细分为五类:(1)含异恶唑衍生物的种类产生谷氨酰胺能神经毒性;(2)含毒蕈碱的种类产生外周胆碱能神经毒性;(3)含鹿花菌素的种类产生癫痫性神经毒性;(4)含裸盖菇素的种类产生致幻觉性神经毒性;(5)含未知毒素产生致幻觉性神经毒性,这主要是由一些牛肝菌引发的。

我国是毒蘑菇危害最为严重的国家之一。根据“食源性疾病监测报告系统”的数据,2010年到2020年,我国共报道10036起中毒事件,其中有38676人中毒,788人死亡,平均每年死亡约72人,整体病死率2.04%。2019年至2022年,中国疾病预防控制中心共参与处置全国30个省级行政区1761起中毒事件,其中有4743人中毒,95人死亡,整体病死率2%。

通过综合分析,我国的蘑菇中毒事件具有以下五大特点:(1)病死率高。在一些严重的中毒事件中,病死率高达50%以上。(2)地域性强。以我国南方地区为主,其中西南地区最严重,紧随其后的为华中、华南和华东地区,华北、西北和东北地区较少。(3)中毒事件高发在夏秋季,但又存在着地域性差异。(4)毒物谱相对集中,主要集中在鹅膏属、红菇属、乳菇属、盔孢伞属、青褶伞属、环柄菇属和桩菇属等。