高铁纵横驰骋,展现了令世界瞩目的“中国速度”。如果把信号控制系统比作高铁的“中枢神经”,那应用于铁路数以千万计的继电器则是支撑这个中枢系统有效工作的“神经元”,是高铁安全高效运行的“守护神”。20年来,柯晓宾默默坚守在平凡岗位上,呕心沥血守护中国高铁“神经元”,在京张高铁、京沪高铁、青藏铁路、哈大高铁、雅万高铁等多条高铁上作出了杰出贡献!被业内誉为“守护中国高铁安全运行第一人”。

攻坚克难练就工匠精神

党的二十大代表柯晓宾是中国最大的铁路信号继电器生产基地——中国通号西安工业集团沈信公司电器中心调整三班班长。沈信公司每年生产约60万台继电器,覆盖中国铁路运行的75%,而这其中,柯晓宾班组承担着一半以上的继电器调整工作。

1983年,柯晓宾出生于山东,那时身为煤炭工人的父亲远在沈阳工作。待她稍大一些后,母亲就带她坐着绿皮火车辗转两地。柯晓宾记得,那时候火车上人挤人,常常是水泄不通。

后来,按照父亲的建议,成绩优异的柯晓宾报考了辽宁轨道交通职业学院(原沈阳铁路机械学院)机电工程一体化专业。

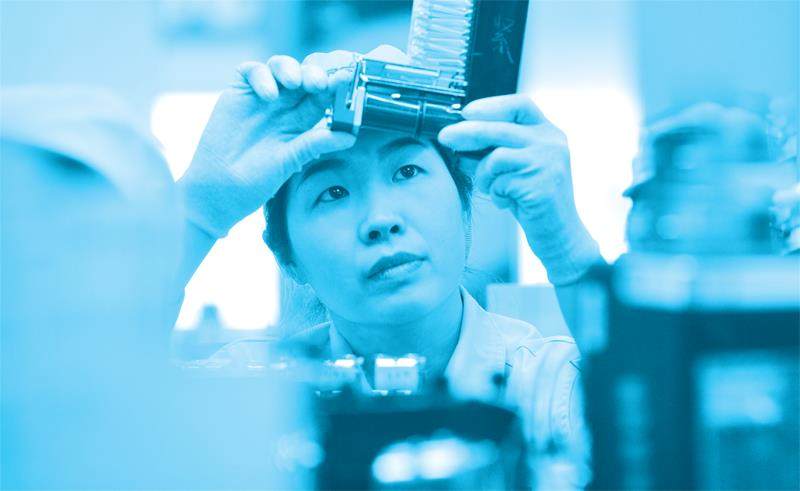

2003年,20岁的柯晓宾走出校门,成为沈信公司的一名继电器调整工人。继电器是铁路系统控制装置的“神经元”,大到车站的控制中心,小到一个信号灯,每个电路的切换都离不开它。看似小小的继电器,想让它安全稳定运行,需要调整人员无数次用心调试。调整的误差需要控制在0.05~0.1毫米之间,稍有瑕疵就会直接影响性能指标。作为世界通行做法,手工调整比机器调整精准度更高。

“每一台继电器在每次调整时,都会有细微变化,需要调整者将脑力、手力、眼力相结合,不断解决遇到的问题。”柯晓宾说,她刚开始工作时,是从钳法练起,扁嘴钳非常硬,操作久了,手上很容易磨出水泡。不过时间长了,水泡变成老茧就好了。“为了训练手的灵敏度,反复用测力计练习必不可少。说到底,还是要勤学苦练。”

刚接触继电器时,柯晓宾没少吃苦。每天重复一样的动作,忍受着一次次检测被退回的打击。有一次内部考试,柯晓宾调整的继电器一台都没有通过检测,她得了倒数第二。柯晓宾感叹,那时心里也很纠结,曾打过退堂鼓,可凭着一股倔强劲儿最终没有放弃……按照当年的生产任务,每人每天通常要调试二三十台继电器,柯晓宾给自己定了高标准完成调整40台继电器的目标。每天一早她提前到岗,晚上什么时候完成任务什么时候走。她还专门买了握力器,反复练习手腕力度,有时甚至把模具背回家练,她经常练得手掌的虎口发麻。经过长时间训练,她的食指比另外几个手指要粗很多,甚至有些变形。日复一日的积累,仅半年时间,柯晓宾就成为岗位上数一数二的技术能手。“练就本领的路上,没有捷径,只有坐冷板凳、下苦功夫。”

然而,随着工作的深入,责任与压力也随之而来。一次,面对汹涌而严苛的质量压力,工作不到3年的柯晓宾感到有些承受不住。