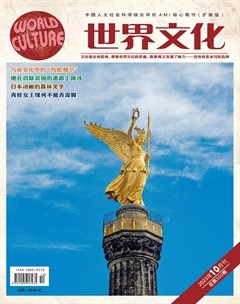

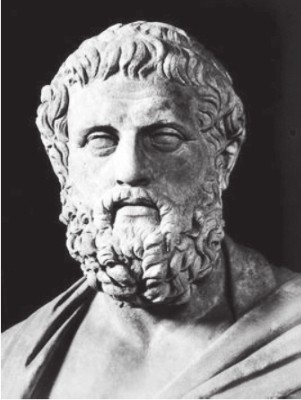

俄狄浦斯是古希腊神话中的英雄人物,因解开斯芬克斯之谜、在无意中犯下弑父乱伦的重罪而闻名于世。俄狄浦斯的故事极大地启发了古希腊及后世的艺术创作,包括索福克勒斯、伏爾泰、纪德在内的众多剧作家都曾对这个神话进行过再创作,其中索福克勒斯的《俄狄浦斯王》更是成为古希腊悲剧的代表作。

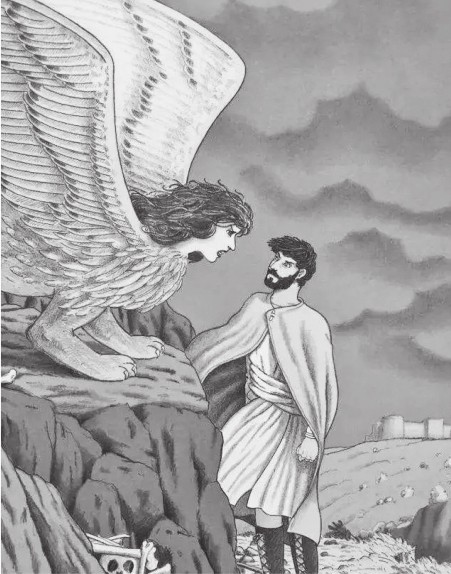

1652年,法国剧作家皮埃尔·高乃依(1606—1684)的剧作《佩尔塔里特》遭遇巨大失败,自此他淡出戏剧舞台。直到1659年,时任法国财政总监尼古拉·富凯邀请高乃依为狂欢节庆典撰写一部悲剧,沉寂7年的高乃依才得以重新提笔。同年,他的作品《俄狄浦斯》在巴黎勃艮第酒店剧场上演。作为高乃依复出后的首部作品,《俄狄浦斯》受到了路易十四的赞赏,却在文艺界引起了一番论战。

文艺复兴以来,艺术家们推崇古希腊、古罗马文化,大多以古希腊、古罗马的史诗、戏剧和神话为纲,以古代王公贵胄的故事为材,以悲剧为高级戏剧。因此,高乃依选择重写俄狄浦斯神话时,观众希望高乃依笔下的俄狄浦斯和索福克勒斯笔下的俄狄浦斯既不要相差太多,又要体现出新意。然而,高乃依放弃了直接继承索福克勒斯的故事构思,转而对这个早已成型的神话故事进行了大刀阔斧的改编,也因此招致不少批评之声。在众多异议中,高乃依对于主要情节与次要情节的模糊处理以及对神话情节的改编,成为评论家们口诛笔伐的焦点。

为何要改写神话?

从高乃依接到富凯的邀请,到《俄狄浦斯》上演,前后仅两个月的时间。在选择俄狄浦斯做自己新剧的主角后,高乃依很快就发现了俄狄浦斯故事中存在的一些问题。

首先,俄狄浦斯原型故事中使用了大量的神谕,这已经不再符合17世纪观众的审美要求。经历了文艺复兴的洗礼,人文主义的发展使得人的价值得以凸显,人们已不再像古希腊、古罗马时那样崇拜神秘力量。在俄狄浦斯的传说和以之为题材的戏剧中,神谕几乎是“解结”的唯一方法。以索福克勒斯的剧本为例,在俄狄浦斯与盲人先知的对话结束后,实际上整个故事就已经结束了:盲人先知知道一切,却不愿意说出来;俄狄浦斯想要知道一切,却在盲人先知说出实情后不愿意相信。盲人先知的话代表了神的力量,也就是神谕,从这一点来看,神谕几乎扮演了整个戏剧冲突的核心。高乃依在《论悲剧》中曾经提到过他对于神谕的看法:“如果我让丘比特下凡,帮助尼科梅德和他的父亲和解,或者是让麦尔居尔向奥古斯都泄露西拿的阴谋,我会激怒我的全体观众,这一奇迹也会破坏下余的行动所获得的全部信心。那样用降神解结的方法,在希腊悲剧里是很常见的,看上去像是符合历史,其实也只是符合可能性罢了。”因此,比起使用机械降神,高乃依更倾向于让“人”来解决剧中的冲突。这也就意味着高乃依需要对神话中的神谕进行大量删减。

其次,路易十四时代的审美与古希腊时期令观众们崇拜的舞台形象已然相去甚远。高乃依在《致读者》中写道:“在那些遥远的世纪里被视为奇迹的东西,在我们这个时代可能会显得可怕。”在索福克勒斯《俄狄浦斯王》的第五幕,对俄狄浦斯挖出眼睛的方式有着大段描写,需要失去双眼的俄狄浦斯登台表演。然而,鲜血淋淋、双眼空洞的男主角在台上说着大段大段的台词—可想而知,这样的场景会吓到台下的小姐和贵妇,而“她们是我们观众中最美丽的部分,她们的厌恶很容易招致陪同者的责难”。因此,高乃依不得不删减掉这些血腥的场景来照顾观众的情绪。此外,对于17世纪的剧作家来说,歌队只是一个存在于历史中的话题,因此索福克勒斯剧本中精彩的歌队唱段也不会出现在高乃依的剧本中。

由此,作家便发现了一个问题:删掉神谕、血腥场面和歌队,俄狄浦斯的故事便所剩无几了。如果像索福克勒斯一样,仅靠情节的突转来推动戏剧中主要矛盾的发展,怎么能够使一部长达五幕的悲剧显得充盈饱满呢?怎样才能让一个清晰、直白的故事变得曲折精彩?

在删掉相应情节的同时,高乃依也发现神话原型缺少两个重要元素:女性角色和爱情故事。高乃依在《致读者》中这样写道:“由于爱情在这一主题中不占任何比重,女性也没有发挥任何作用,因此这个神话缺少通常为我们赢得观众声望的装饰。”尽管在高乃依的戏剧中,爱情往往处于从属地位,但爱情是观众体验悲剧感的重要来源,尤其对于当时的女性观众来说,爱情已然成为一个无法回避的主题。

针对以上“陷阱”,高乃依最后为自己确定了两个任务:一是删减部分明示结局的“降神”情节,不再滥用神谕;二是扩充剧本的悲剧性,令感人、悲怆的情绪膨胀,使其充分分布在整个剧本中。