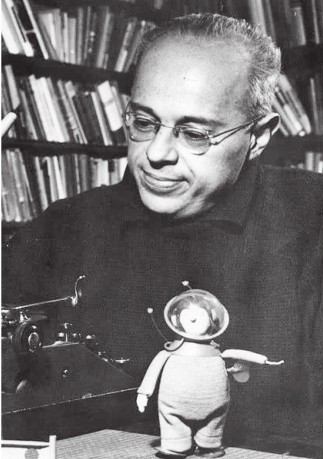

若翻閱目前英文学界主流的西方科幻文学史,我们会发现,它们对20世纪六七十年代的书写往往聚焦于英国科幻文学“新浪潮”,而忽略了对其他国家特别是以斯坦尼斯瓦夫·莱姆(Stanislaw Lem,1921—2006)的作品为代表的波兰科幻文学的研究。

《未来学大会》(Futurological Congress, 1971)发表于莱姆写就学术著作《幻想与未来学》(Fantastyka i futurologia,1970)的次年,是他科幻文学创作理论的集中体现。莱姆认为,“科幻小说的目标是发现这些非凡物体与人们熟悉之物的共通点”。在求新求异的科幻小说创作界看来,这种观念无疑是保守的,但“保守”并不意味着作品的乏味:通过抛却宏大叙事,突出主人公遭遇陌生环境和对象时的窘态,莱姆得以拨动读者的哲思之弦。

《未来学大会》讲述了一位“未来学家”回地球开会时的见闻和感受,包括入住酒店、首日参会、躲避军事袭击、与幻觉/梦境抗争等。其中,与幻觉/梦境抗争部分占了全书大部分篇幅:“我”一共做了三个梦,先是在前两个梦中感受到了“老大哥”(英国作家乔治·奥威尔在其小说《1984》中塑造的经典人物,即一个隐形的、高高在上的权力支配者和仲裁者)式的身心压迫,又在最后一个梦中陷入了“美丽新世界”(英国作家赫胥黎在其小说《美丽新世界》中构想的一个物质丰沛但压制个性的世界)般的幻觉牢笼。但不论哪个梦,都以“我”的惊醒作结:“惊醒”是主体出于恐慌的、对既有梦境的一种暴力舍弃,也是一次对自己主体性的怀疑,而反复“惊醒”则会促成主体的失措,迫使其最终接受自己的主体性涣散。

悖谬的世界:后“二战”时代的创伤书写

人们对科技的狂热在“二战”中逐渐走向极端,最终化作那枚砸向广岛的原子弹,轰然将一切理智炸碎,以至于当和平到来时,民众对科技的恐惧不但未能消解,反而被投射到了对外太空“异质物”的想象上:“战后不久(1947年),美国民众就开始沉迷于看见大批‘不明飞行物’(UFO)出现……”而作为一位在战火中出生的、对地缘政治高度敏感的波兰籍犹太人,莱姆对科技与政治关联性的思考自然更为频繁。“二战”结束次年,莱姆便在他的第一本科幻小说《火星来的人》(1946)中构想了地球人与火星人的交往故事;而到了美苏冷战走向白热化的1970年代,莱姆的《未来学大会》大体延续了此前星际交往的叙事模型(“异质者”来到地球),但却把交往者改设为人类,于是,全书展现的便是主人公“身处同类族群却难以克服陌生感”的困境—这似乎暗示了彼时的莱姆(亦即夹在两大阵营间的国家及其公民)已难以像辨识外星人那般,仅凭外表/国籍这些显性因素来确定他者,而只能以怀疑的目光审视每张面孔,由此同一族群内部的“交往”便成了奢侈。换句话说,本书主人公在很大程度上是莱姆的“替身”,“我”所面临的主体性困境也正是莱姆彼时的心境写照。

那么莱姆是如何在《未来学大会》中表现战后创伤的呢?可以说,“悖谬”(absurd)是他构建情境的核心。

小说中,虽然某专家在未来学大会上指出,本会的举办旨在“讨论人口爆炸问题”,但显然吸引作为“闲逛者”的主人公目光的,并不是爆炸带来的“拥挤”(“量”的膨胀),而是“混乱”(“质”的变异)。于是我们看到,匮乏与奢靡(未来学大会的食材忧虑与同一栋楼举行的自由文学出版大会的大肆宴请)、高雅与低俗(有个女子乐队一边演奏巴赫,一边表演脱衣舞)、安全与危险、严肃与游戏(为了加速会议进程,所有论文都事先分发,而主讲人只会说一些数字,每个数字对应论文中的一个段落)等元素,纷纷在主人公看似客观、冷静的“即时观察”中构成了悖谬的合一,呈现出一种奇诡的效果。