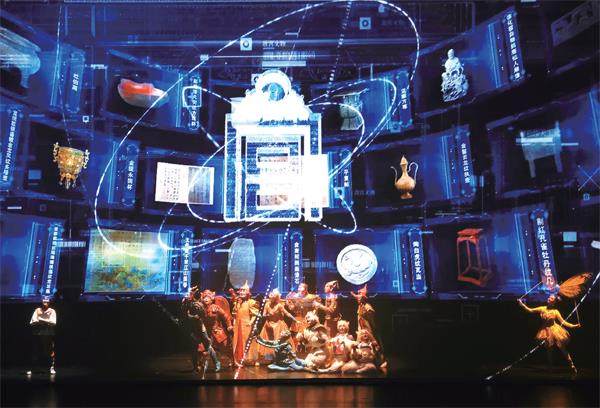

唐代伏睡女俑、秦代兵马俑、汉代的击鼓说唱俑……人们耳熟能详的不同朝代的陶俑以各异的造型,“跳”出了展柜,在文博戏剧中活了起来,通过专业演员的舞蹈语言焕发了鲜明个性和生命。

近期,中国国家博物馆和中国煤矿文工团联合出品原创肢体戏剧《俑立千年》,在中国国家博物馆剧场连演三场。这是两个单位自2022年12月建立战略合作伙伴关系后,打造的首部文物活化剧目。从展柜静立到舞台演绎,更生动的俑让观者啧啧称奇。

2023年秋末冬初,北京天气渐凉,但博物馆依然延续了暑期和“十一”假期的热度。随着博物馆文化游近年来热度持续增高,越来越多的博物馆创新文物传承思路,探索在“陈列展品加讲解”之外的参观方式。

如何拉近文物与公众之间的距离?通过“博物馆+剧场”的方式跨界打造沉浸式新场景,向公众提供可亲可感的艺术教育体验形式,是博物馆在当下给出的一种答案。

通过有逻辑、有设计的戏剧表演,在身临其境中更好地理解展览展品,甚至是策展人的策展思路、展线布局。

让观众“穿越时空”

2023年10月末,国风沉浸式戏剧《永乐长思》在中国国家典籍博物馆上演,该剧以展厅展品为依托打造。剧场在四层,楼下二层为收藏《永乐大典》真迹的展厅。戏剧《永乐长思》带着观众行走于不同的场景空间,仿佛穿越时空,探索明永乐年间编纂的《永乐大典》背后的故事。

在沉浸式戏剧中,观众可以亲身体验到这部旷世奇书的珍贵,感受五代人保护典籍的家国情怀,并认识《永乐大典》丰富的知识体系、宝贵的思想观念和深厚的人文精神。

《永乐长思》讲述了发生在《永乐大典》后世守护人和一个神秘组织之间的故事,整部剧有着穿越式剧情和类似“盗梦空间”的元素,犹如时下流行的剧本杀,观众需要动脑筋发现线索并提供给身边的剧中角色演员,由此会延展出不同的剧情和结局。创作团队的用心在于:借鉴历史背景,设计了6条不同的剧情线,16种结局,连结尾体现剧情的舞蹈都有4种不同的呈现形式。

《永乐长思》制作人兼编导唐文韬告诉《瞭望东方周刊》:“《永乐大典》是国家图书馆的四大专藏之一,也是国家图书馆的镇馆之宝,学术地位很高,但是社会关注度没有那么高,尤其是在年轻人中,真正了解《永乐大典》的人并不多,希望通过更新颖有趣的戏剧形式,把国宝的文化价值、背后的历史挖掘出来,传递给年轻人。”

“博物馆+剧场”这种新形式的出现,极大地满足了观众在参观博物馆时轻松获取知识的渴望——通过有逻辑、有设计的戏剧表演,在身临其境中更好地理解展览展品,甚至是策展人的策展思路、展线布局。

国家典籍博物馆展览部从事社会教育工作的刘雅告诉《瞭望东方周刊》:“中国国家典籍博物馆多年以来努力探索不同的博物馆教育形式,除了在2023年与合作单位白镜戏局共同打造博物馆沉浸式戏剧,博物馆从2021年开始就以情景剧表演的方式,结合《永乐大典》展览设计了原创五幕剧,将整个展览中涉及的重要内容纵向串了起来,其中还设置了一些互动环节。