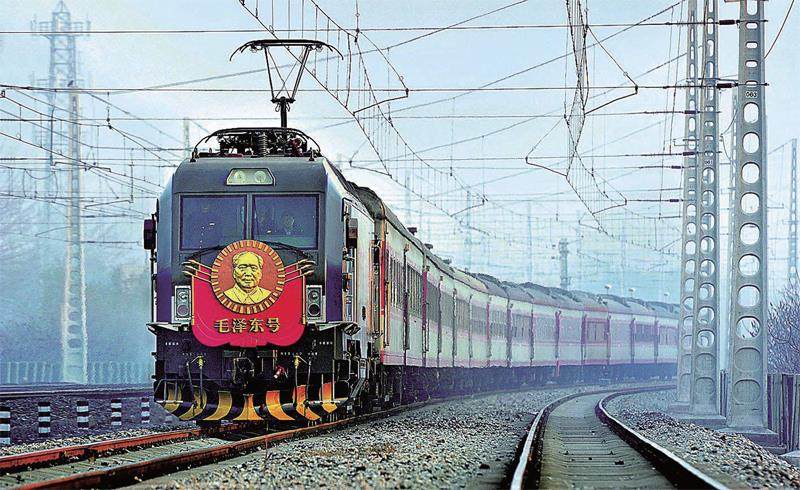

在祖国广袤的大地上,纵横交错的铁路网,奔驰着千万台火车头。其中,有一台火车头悬挂着金色的毛泽东像,穿越时光,呼啸而来,奔驰前行。它就是响当当的“毛泽东号”机车。

“毛泽东号”机车,是中国铁路史上一座永远的丰碑。它不是毛泽东的专列,而是以毛泽东的名字命名的火车头,一面时代的旗帜。

“毛泽东号”四个字,分明有着无比沉重的分量。行云流水,掷地有声,足以抵御时代变幻给记忆造成的残缺,让我们重温那个年代的血脉精髓和声音色彩。“毛泽东号”机车从解放战争的战火硝烟中驶来,驰骋天地之间,吐纳宇宙风云,风驰电掣,多拉快跑,创造出一个又一个奇迹,体现了工人阶级跟党走的坚定意志。

“毛泽东号”机车的诞生,是有着光荣革命传统的中国铁路工人支援革命战争的产物。几十年来的奔腾不息,一台单纯的火车头,已经演绎出丰富的内涵。如今我们可以从中悟出深刻的意义,那就是工人阶级、政党和领袖的关系。

这是一台富有传奇色彩的火车头。它穿越过解放战争的枪林弹雨,奔驰在新中国建设的快车道上。它历经了蒸汽、内燃、电力三个铁路动力时代,见证了中国铁路的创新发展与奋斗精神,不断刷新铁路安全行走纪录,被誉为中国“第一火车头”。

2001年10月26日,进入新世纪的“毛泽东号”机车迎来了55岁生日。时已97岁高龄的吕正操将军,为“毛澤东号”机车取得的优异成绩感到由衷的高兴。他欣然提笔为“毛泽东号”机车题词:中国铁路第一车,新世纪的火车头。14个苍劲有力的大字,凝聚着一位革命老战士、一位老铁路人对英雄机车的希望与寄托!

77年来,“毛泽东号”机车不负厚望,无论是战争年代,还是和平年代,哪里有困难,哪里就有“毛泽东号”,勇当开路先锋。机车保养好、节省燃料多、安全公里长,杜绝了一切行车事故,在中国数以万计的火车头中位居首位。截至2023年6月28日,“毛泽东号”机车实现安全走行1200万公里,这个数字意味着绕着地球赤道跑了300圈。一台机车与一个庞大的安全公里数,这在世界铁路运输史上是一个奇迹。

“毛泽东号”机车是中国火车头的精神象征,代表着中国火车头形象,是一代又一代铁路人,积极践行伟大建党精神所创造的奇迹,它与新中国的万事万物一起,构成了一个全新的时空宇宙。因为在这个世界上,我们不可能找到一件孤立存在的事物。一切事物之间,都存在着普遍性联系。

作为曾经的蒸汽机车司机,我十分熟悉蒸汽机车上每一个部件。它由2000多个部件组成,是一个有着强大动力的整体。一台蒸汽机车,就是一个微缩的宇宙。它既是宇宙的一分子,也可以被视作宇宙本身。

我喜爱“毛泽东号”机车,尽管有着许多因素,但对英雄机车的崇敬与爱戴,是不容置疑的。中华民族自古就有崇尚英雄的传统,这是一种亘古不变的强大动力和精神力量,推动着历史车轮滚滚向前。

毛泽东有着浓浓的铁路情怀。他13岁时,就知道了火车这个庞然大物;25岁时,他第一次坐火车来北京。他生前十分关注、重视铁路发展,关心、关爱铁路工人。青年毛泽东曾两次来到长辛店,与铁路工人促膝谈心,留下了他探求救国救民之路的足迹。毛泽东多次接见“毛泽东号”机车组司机长,高兴地说道:“你回去向工人同志们问好!”他接过第三任司机长郭树德递上的《毛泽东选集》,毅然在扉页签上了“毛泽东”三个苍劲有力的大字。

中华人民共和国成立后,毛泽东离开北京出访和视察,一般都是坐火车。每次乘火车外出,都要抽时间同机务、客运人员谈话,鼓励他们做好工作。毛泽东专列运行的重要区段,都是由“毛泽东号”机车牵引。毛泽东对铁路的亲近程度,远远超过了其他的交通工具……

沙河口的记忆

也许很多人都会以为,“毛泽东号”机车一定是挑选出来的性能最好、质量最棒、开起来最风光的机车。其实不然,命名时的“毛泽东号”机车是一台修复的废弃蒸汽机车。

走进中国铁道博物馆东郊馆机车大厅,最醒目的就是“毛泽东号”蒸汽机车。耀眼的车徽,大红的车轮,乌黑的车体,立刻就把人带入那风雨兼程的火红年代。据资料记载,这台老式的ㄇㄎ1型(音译:莫特瑶1型)304号机车,1941年制造于大连沙河口铁路工厂,是日本人在中国制造的最后一批蒸汽机车,最早服役于哈尔滨机务段。

大连沙河口以拥有一座铁路工厂而闻名,承载着大连铁路100多年的历史记忆。大连沙河口铁路工厂,曾经是中国规模最大、技术最先进的机车工厂,在当时的亚洲也是屈指可数,生产的机车居于世界先进水平,享有中国“铁路机车摇篮”之誉。

日俄战争结束后,日军夺取了北满铁路的控制权,随之顺手牵羊地霸占了旅顺。日本人将占领的中东铁路及南下支线长春至大连段,改称南满铁路;将战时的窄轨,更改为国际标准轨,并从日本各铁路局搜集来一些机车与客车。由此,日本人正式接管东清铁道机车制造所,并将其更名为大连铁道工场,主要负责铁路机车车辆的修理。

最初,这些日本铁路设备多由美国制造。机车的前面大都悬挂着一个大铃铛,火车一进站,就会听到当啷当啷的声音。这种铃铛叫“母牛铃”。美国的火车多在大平原行驶,为驱散横过铁路的牛群,特意设计了这样的铃铛装置。就这样,美国的大铃铛闹醒了中国北方的黑土地。

1906年11月26日,日本成立所谓“南满洲铁道株式会社”,总部设在东京,负责管理南满铁路。“满铁”名为铁路公司组织,实为日本对中国进行侵略的机构,搜集我国军事、政治、经济情报。很快,“南满洲铁道株式会社”正式接管大连铁道工场。因其规模偏小,日本人决定建造一个更大的工厂。次年,“满铁”把大连铁道工场从原址迁至郊外的沙河口重建。那时的沙河口是个仅有几十户人口的小村庄,搬迁阻力小。

1909年,沙河口火车站应运而生,当年名叫“沙河口驿”。

铁道工场迁至沙河口村,带动了大量日本工人和中国工人迁移。一时间,这里人口骤增,小商小贩云集,沙河口铁路地区热闹非凡。大规模的商品流通和货币贸易出现,导致了大连最大商业圈的形成和人口的群体移动。

“满铁”沙河口铁道工场,主要从事铁路蒸汽机车、铁路客货车及零部件的加工、制造和修理。不久,这里开始组装蒸汽机车,其机车零部件购自美国。也许日本人早有谋算,沙河口铁道工场制造的蒸汽机车,日后有许多都运行在东北“满铁”的线路上。

1927年,沙河口铁道工场仿制了太平洋6型客运蒸汽机车。1930年代初,又仿制了密卡杜4型大功率蒸汽机车。机车锅炉蒸汽压力,达到每平方厘米17公斤。这是当时在中国领土上制造的蒸汽压力最高的蒸汽机车。

1934年,沙河口铁道工场又组装出太平洋7型流线型蒸汽机车,机车功率2180马力,牵引着当时最先进的“亚细亚”号高速列车,时速达到130公里。该型号的机车总共生产了12台,其中有9台是在日本制造运到大连,其余3台是将主要零部件运到沙河口铁道工场仿制的。这些机车全部在中国服役,担当东北地区高级豪华客车的运输任务。

密卡杜系列蒸汽机车在中国的使用可追溯到“满铁时期”。最初是“满铁”为满足东北地区的运行环境而从美国引进的货运机车,运用中得到不断改进和完善,并根据运用区段的不同,衍生出草原机车等不同类型的机车,是1949年前运用最广泛的货运机车之一。

据考,自1914年开始,到1920年代,沙河口铁道工场先后仿制了美国密卡杜系列货运蒸汽机车和太平洋系列客运蒸汽机车。在此基础上,1918年开始批量设计制造改进后的货运机车和客运机车。1927至1945年间,以沙河口铁道工场为代表的中国蒸汽机车制造业已经非常发达,一跃成为技术最先进、规模最大的设计、制造机车基地,達到了世界先进水平。当然,这些机车的关键部件都是从美国、日本和欧洲一些国家购买的。

密卡杜系列蒸汽机车,最初是美国为“满铁”设计制造的货运机车,定名“米卡多”(Mikado),又名“天皇式”。机车轴式是2-8-2,即2个前导轮,8个主驱动轮,2个后从轮。1919至1928年间,由美国机车工厂制造;1935至1942年间,改由川崎、日立、“满铁”等厂家制造。

“二战”结束前,在中国大地上共运行着1144台多种型号的“天皇式”蒸汽机车,1938年这些机车曾统一型号为ミカイ,1951年改为ㄇㄎ1型。1959年定名为解放型系列(JS型、SY型、ZL型),用汉字“解放”的首位拼音字母JF表示代号。

中华人民共和国成立之初,ㄇㄎ1型蒸汽机车是旧型蒸汽机车中数量最多、功率较大、性能较好的干线货运机车,机车功率达到1545马力。铁道部决定参考、仿制ㄇㄎ1型蒸汽机车,制造国产蒸汽机车。1952年7月,青岛四方厂仿制的第一台国产蒸汽机车出厂,命名为解放型。后期大连、齐齐哈尔等厂,也先后进行了批量生产。

1953年,苏军将大连铁路工厂交由我国独立经营。1958年,工厂定名为铁道部大连机车车辆工厂,确立为我国机车车辆设计主导厂和生产制造基地。这是新中国第一家机车产品研发中心,从全国各地抽调了大批技术人员和设备,先后进行了6次大规模技术改造,填补了我国机车工业多项空白。

吕正操局长来了

1946年4月28日,哈尔滨市解放。

紧接着,哈尔滨铁路总工会成立。其主要任务是配合地方政权建设,发动群众恢复运输生产。党组织通过工会出面,组织群众开展“谁养活谁”的大讨论,进行“共产主义与共产党”和工人阶级翻身当家做主人的主题教育。工人们提高了阶级觉悟,生产积极性高涨。

1946年7月,东北铁路总局在哈尔滨成立,吕正操任总局局长兼政治委员。由于新任司令员黄克诚一直没能到任,吕正操名义上仍然是西满军区司令员,由陈云兼任总局党委书记、总局长。1947年三四月间,吕正操正式到总部兼任东北铁路局总局局长,直接领导东北各铁路管理局。在中共东北局陈云同志的领导下,吕正操带领东北解放区的铁路职工恢复生产,开展军事运输,支援解放战争,写下了铁路工人支援解放战争的不朽篇章。

哈尔滨机务段是支援解放战争的“火车头”。然而,日军溃逃时,大肆破坏铁路设备,大约有80%的机车被“报废”了,机车、车辆严重不足。线路桥梁和通讯信号设备急待恢复,而材料、配件、燃料、油料都十分匮乏。铁路运输基本处于瘫痪状态,远不能满足大力发展生产的需求。

没有火车头,多拉快跑就是一句空话。工人们憋足了一股劲,啃窝窝头,睡硬板凳,夜以继日地抢修机车。职工家属们蒸窝头、晾干菜,组织捐款劳军活动,热情洋溢地投入到支前工作中,哈尔滨机务段一片繁忙景象。

这天,吕正操来到机务段检修车间,看到包修组的工人们破衣烂衫,数九寒天在腿上绑着麻袋片儿工作,午饭只有一碗高粱米稀粥。他走到工人身边询问:“能吃饱吗?”一位老工人摇了摇头:“就是吃不饱,干活没劲儿。一百多斤高粱米,拉家带口的,维持生活太难。”当时工人每月的工资是130斤高粱米。

吕正操听后心里很难过,工人和家属们是饿着肚子支援解放战争啊!然而,眼下粮食对于前线部队来说,实在太珍贵。吕正操犹豫再三,还是把机务段工人的困难,向时任东北财政经济委员会主任陈云作了详细汇报。陈云当即决定,将每人每月的高粱米增加到250斤。

党的温暖让工人们干劲倍增。哈尔滨机务段叫响了“解放军打到哪儿,我们的火车就开到哪儿”的战斗口号,按时完成了铁路前运后送的计划,保证了前方部队的物资供应,为解放战争作出了卓越的贡献。

为了提高机车质量和运用率,吕正操深入实际开展调研。当时,日本机车为轮乘制,苏联机车为包乘制。轮乘制是人不固定车,轮流值乘,歇人不歇车。包乘制是一个包乘组固定一台车,全面负责机车的运用、安全和质量。两种机车乘务制度,各有优劣。吕正操通过实地调研和对比试验,认为包乘制比轮乘制优越,提出6个人包乘一台机车,乘务员吃住在车上(加挂宿营车),人轮班,车不歇,大大提升了机车运用效率。吕正操便以此为参考写了一篇《论乘务负责制》,发表在《东北日报》上。

1949年3月,吕正操到河北平山西柏坡参加中共七届二中全会。会前,他去拜望毛泽东。毛主席正在伏案阅读文件,见吕正操进来,劈头就说:“你写的文章——《怎样办好铁路》,不错呀!”继而又说道,“我们就是要学会搞建设。”

“死机复活”运动

铁路回到人民手中,哈尔滨机务段迎来了新年代的曙光。

解放战争打响后,为保卫胜利果实,缓解铁路运输运力不足的困难,在中国共产党的领导下,具有光荣革命传统的哈尔滨机务段,掀起了轰轰烈烈的“死机复活”运动。工会组织号召职工搜集器材,抢修破损机车,开展立功竞赛活动。工人们献计献策,积极投入到修车修路活动中。

这时,整备司机陈捷三想起了一件事:那是在抗战胜利前夕,日军溃逃时大肆破坏铁路设备。为了保住有限的几台机车,工人们偷偷地将两台机车拆散,隐匿在了滨洲线上的肇东站。

肇东站位于黑龙江省西南部松嫩平原中部,东距哈尔滨63公里。当天夜里,陈捷三带着伙计,驾驶着一台单机,挂了两节平板车,赶到了肇车站,连夜将两台破损的蒸汽机车运回了机务段。工人围上来一看,风泵、水泵、电机都没有了,连锅炉外皮都剥光了,只是司机室两侧的“304号”和“1083号”字样还依稀可见。大家认出来了,这是“ㄇㄎ1型”老机车。

根据编号考证,这两台机车应该是日本人在“满铁”沙河口铁道工场制造的最后一批机车,大约制造于1941年。机车及煤水车全长23.75米,总重155.42吨,动轮直径1500毫米,构造速度为每小时80公里。

检修库里,抢修机车的场面热火朝天。工人们克服重重困难,吃住在现场,通宵达旦,像沙里淘金一般,在废铁堆里寻找可用的材料配件,废物利用。经过27个昼夜的连续抢修,终于使这两台“死机车”复活了,达到了运行标准。临近报废的旧机车摇身一变,成了车身油黑锃亮、铜钟耀眼的崭新机车,工人们高兴地欢呼起来。

驻机务段军代表宋力刚灵机一动,想出了一个好点子,发动工人们给这两台机车取名字。他站在修旧如新的机车上,挥舞着有力的手臂动情地说:“有了好机车,还应该有个好名字。共产党是工人阶级的头,毛泽东是共产党的头,就像这机车拉着列车。”车间里响起雷鸣般的掌声。司机陈捷三说:“毛主席是人民的大救星,就叫‘毛泽东号’吧。”宋力刚笑了笑:“朱德是人民的总司令,另一台就叫‘朱德号’吧。”以毛主席、朱总司令的名字命名机车号,代表了广大铁路职工的心声,检修库里响起了雷鸣般的掌声。

1946年10月30日,在哈尔滨机务段隆重举行的命名仪式上,哈尔滨铁路局局长刘居英用洪亮的声音宣布:“为纪念工人阶级创造的不平凡业绩,将工人们奋战抢修出来的莫特瑶1型304号机车命名为‘毛泽东号’、1083号机车命名为‘朱德号’。”会后,陈捷三和陈希分别被任命为“毛泽东号”机车和“朱德号”机车第一任司机长。“毛泽东号”机车首批包乘组成员为,司机:陈捷三、秦永树、回荣立;司炉:刘润昌(中共党员)、袁全海(中共党员)、张文清、胡春东、郑笃恭、张传忠。

在这次“死机復活”的运动中,哈尔滨机务段共抢修复活了24台废旧机车。汽笛声声,一台台机车奔赴前线,投入到繁忙的抢运军列战斗中。

1991年,时隔几十年后,《人民铁道》报记者在北京住所,采访了当年与“毛泽东号”机车命名密切相关的两位重量级人物:军代表宋力刚与局长刘居英。

当年,宋力刚是党派到哈尔滨机务段做党的工作的特命全权军事代表。一个阳光明媚的下午,宋力刚在北京三里河的家中对记者说:“我在延安中央党校学习了七年,1946年8月从延安直接派到了哈尔滨机务段。当时,虽然解放了,工人思想还比较混乱。怎样提高工人的认识?怎样认清国民党反动派的真面目,坚定地跟共产党走?我就想,共产党是领头的,就像车头拉着列车。火车头有点象征性。这就想到了以毛泽东、朱德的名义命名火车头,拉着车队,那战士士气多足啊;拉着旅客,这是人民在毛泽东领导下前进。我越想越觉得有意义,就与工人们商量,大家都说,太好了。正好当时抢修好了两台日本人撤退时隐匿在肇东车站的废旧机车。”

刘居英将军接受采访那年已经75岁高龄了,仍保持着标准的军人气质和风度。刘居英曾就读于北京大学,参加过一二·九运动,曾获一级解放勋章,是开国将军中少有的几位具有大学文化的将军。离休前,他是铁道兵副司令员。刘居英谈起“毛泽东号”机车的往事,情绪十分激动。“哈尔滨解放时,我是哈尔滨铁路局局长。我经常深入到机务段现场办公,那台304号机车我也动手帮忙修过。机务段提出命名‘毛泽东号’机车,报到铁路局,党委会讨论,我们都赞成。毛主席是革命的火车头嘛!后上报到东北铁路总局,吕正操非常支持,请示并征得陈云同志的同意,中共中央东北局正式批准了命名方案。10月30日召开命名大会,我去宣布了命名。”

由此可见,“毛泽东号”机车的诞生,与其说体现了工人阶级的觉悟,倒不如说体现了党的意志,绝非仅仅是工人群众对毛泽东个人的报恩和崇拜。我们可以想象,哈尔滨机务段的铁路职工,作为中国产业工人大军中最早赢得解放的一部分人,他们对党、对领袖的热爱是发自内心的。哈尔滨机务段的检修工人,以及陈捷三司机长等第一批登上“毛泽东号”机车的乘务人员,他们心中有一个朴素的真理:跟着毛泽东就能胜利。

随着陈捷三拉响第一声汽笛,以“毛泽东”这个伟大名字命名的火车头,承载着中国铁路工人的希望与梦想,立即投入紧张繁忙的运输一线,开始了它的光辉征程!

在解放战争的炮火中,“毛泽东号”机车与“朱德号”机车比翼齐飞,穿越枪林弹雨,开展降低成本、提高生产效益的劳动竞赛,冲锋在前,多拉快跑,书写着中国火车头传奇。

向“毛泽东号”看齐

马克思有句名言:革命是历史的火车头。

1949年初的一天,蓝蓝的天空,一丝云彩都没有。

这天,吕正操将军来到哈尔滨机务段。两年前,吕正操将军曾多次来到这里,组织和领导了“死机复活”运动。“毛泽东号”机车从废弃机车到抢修复活,再到正式命名,都凝聚着吕正操将军的心血。

“吕将军来了!”职工们奔走相告。时任东北人民政府铁道部部长的吕正操将军,登上“毛泽东号”机车驾驶室,精神抖擞,手握闸把大声说道:“今后,全国铁路都要向‘毛泽东号’看齐!”将军的提议,赢得一片欢呼声。

吕正操是一位传奇将军,也是新中国铁路事业的创始人之一。他17岁参军,是张学良的学生和老部下,从军队到铁路,驰骋战场,奉献铁路,彰显着亮丽人生的光彩。尤其是他与“毛泽东号”机车结下的不解之缘,被广大铁路职工传为佳话。

当时的东北铁道部,前身是东北铁路总局,担负着支援解放战争主战场的供给运输任务。好钢用在刀刃上,吕正操把“毛泽东号”机车派往运输最前线。“毛泽东号”机车不负众望,冒着敌机的轰炸,向前线运送部队、粮食、武器和装备。即使在燃煤最短缺的日子,乘务员们上山砍树,劈柴当煤,“毛泽东号”也没有一天停止过行驶。当时条件极端艰苦,缺少机车用油,乘务员们就用废油熬炼,保证机车用油。擦车没有棉丝,乘务员们就从家里拿来破布、麻片,甚至把地里割来的乌拉草晒干当作棉丝使用,保持机车的清洁。

戰火纷飞的年代,“毛泽东号”机车的保养始终处于良好状态,保证水满汽足地把一列列军用物资运往前线。“毛泽东号”机车每月行走里程超过5000公里,创造了哈尔滨机务段历史最高纪录,被荣记一等功。1948年1月至5月,“毛泽东号”机车每月行走里程达到6000公里以上,荣获哈尔滨铁路局“保养良好,走行安全”模范机车组称号。

1949年3月21日深夜,哈尔滨车站一站台灯火通明,歌声嘹亮。“毛泽东号”机车威武雄壮地静卧着,水满汽足,整装待发。哈尔滨铁路局的领导和许多职工,都来为“毛泽东号”机车送行。当夜23时55分,满载着东北解放区人民的重托,“毛泽东号”徐徐开出哈尔滨站,随解放大军乘胜南下,向前进发。6天后,于3月27日凌晨到达北平丰台车站。站台上挤满了迎候的人群,丰台机务段段长舒九鼎紧紧握住“毛泽东号”司机长李永的手:“欢迎,欢迎,大家都等着向你们学习呢!”从此,“毛泽东号”落户于丰台机务段。

1949年后,吕正操协助滕代远部长分管运输工作。他精心培养“毛泽东号”机车组这个典型,以点带面,以火车头建设带动队伍。建国前留下的千疮百孔的铁路很快得到“起死回生”,担当起国民经济“先行官”的重任。

1949年“五一”劳动节,平津铁路管理局职工总工会在丰台机务段召开大会,滕代远部长号召全路职工向“毛泽东号”看齐,向“毛泽东号”司机长、劳动英雄李永看齐,争做劳动英雄。

这是一个“特例”

党史专家认为,用人民领袖毛泽东的名字命名一台火车头,这是一个“特例”。

1949年1月31日,北平和平解放。中共中央决定,中华人民共和国的首都定都北平。党中央机关立即着手准备,离开党的最后一个农村指挥所西柏坡,进驻世界闻名的古都北平。

3月5日至13日,党中央在西柏坡召开了具有重大历史意义的七届二中全会。会议决定在全国胜利的局面下,党的工作重心必须由乡村移到城市,城市工作必须以生产建设为中心,一步一步地学会管理城市和建设城市,并将恢复和发展城市中的生产作为中心任务。

毛泽东要求全党在胜利面前保持清醒头脑,在夺取全国政权后要经受住执政的考验,提出“务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风”。