在中国众多地理和行政区划名词中,“州”一字频频出现。根据民政部2020年11月统计的中华人民共和国县以上行政区划,当今全国范围内,除去30个自治州外,总共有122个包含州字的行政区域,诸多“州”覆盖了省、市、区(县)多个不同级别的行政单位。

要知道,历史上的“州”属于一级行政单位,相当于今天的“省”,为什么今天会产生出级别跨度如此大的分化呢?

从“禹贡九州”到“十三刺史部”

我们所知道的“州”,从地理意义上来说,最早起源于先秦时期。虽然各类史籍对“州”的记载略有出入,不过有一点十分默契——关于“州”的由来,几乎都指向大禹。

“禹别九州,随山浚川,任土作贡。”

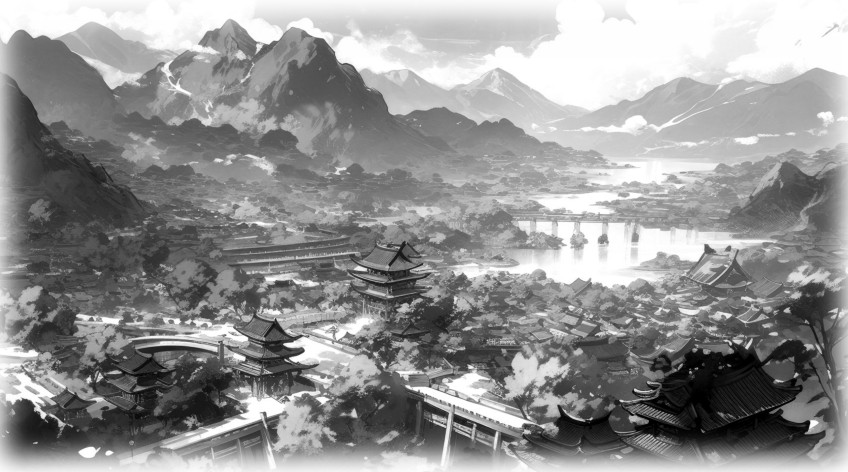

《禹贡》记载了大禹划分九州之事,大禹奉舜帝之命治理天下水患。大禹游历各地,根据山川地貌的特点将天下划分为九州,分别为冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州、雍州。大禹在九州划定的基础上,因地制宜疏通治水。

《禹贡》的说法在先秦时代得到广泛采信,“九州”的概念因此深入人心。到了西汉中期,汉武帝为加强中央对地方的控制,决定重新划分区域,派遣官员监察当地的郡国勋贵。西汉元封五年(公元前106年),汉武帝循例禹贡九州,改九州中的梁州为益州,雍州为凉州,增设并州、幽州、朔方、交趾,除京师七郡直辖外,设立了十三刺史部。“州”正式从文本中走出,成为行政上的区域名词。

这时候的“州”,与其说是行政区,倒不如说是“监察区”。各个州中,由朝廷派遣刺史一人,负责监察这一区域各个郡县、封国的吏政,同时监察强宗豪右,身负调解、评判等职责,定期向中央汇报地方的情况,州作为监察区的情况,也一直延续到东汉末年。

“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉。”

黄巾起义后,黄巾军打出“周穷救急,平均财富”的口号,星火燎原迅速波及全国八州,黄巾军势如破竹,州郡接连失守,军队崩溃,消息传至洛阳,举朝大震。东汉朝廷虽然拿出了镇压策略,也一度斩杀张宝、破棺张角,但黄巾起义一直没能扑灭。中平五年(188年),汉灵帝在朝堂上问询群臣如何能彻底消灭黄巾军,宗室刘焉站了出来。

刘焉是湖北江夏郡竟陵县(今湖北省天门市)人,西汉鲁恭王刘余之后,以汉朝宗室身份入仕,历任要职。刘焉目睹了灵帝时期国家政治混乱,各地方力量过于孤弱的情况,对灵帝说:“当今各地刺史、太守官员,以重贿得到官职,平时剥削百姓,才导致各地叛乱不息,选择清名重臣出任州牧出镇地方,才能解决燃眉之急。”

刘焉的建议看似为汉灵帝分忧,实际上,他是想求得远在岭南的交趾牧一职,躲避中原连年纷乱。东汉朝廷的危机四处弥散,侍中董扶也嗅到这一气息,暗中对刘焉说:“京师大乱将至,益州有天子气,不如寻求出镇益州。”于是,刘焉开始极力促成州牧出镇一事。

汉灵帝同样清楚,在各州设置州牧,由宗室或重臣担任,确实可以加强地方实力,有效进剿黄巾残部,但与之相对的,地方权限过大又缺乏监管,也就意味着尾大不掉。汉灵帝最终还是选择饮鸩止渴,由此打开了东汉末年军阀混战的“潘多拉魔盒”。

州牧不同于刺史,州牧执掌军、政,权限极大。随着州牧的设立,州的行政管理性质也愈发明显,随着东汉末年各地混战,州牧的职责更加明确,在历史强大的惯性下,州也在汉魏交际逐渐取代郡,成为中央常置地方的一级行政单位。

州的“通货膨胀”

西晋统一之初,在继承曹魏的基础上,从益州分置梁州、宁州,雍、凉、梁三州分置秦州,幽州分置平州,同时因袭了东吴,将交趾分為交州、广州,总共不过十九州,基本保留了三国时期州的区划设置。

随着西晋“八王之乱”糜烂中原,洛阳、长安纷纷失守,西晋处于崩溃边缘。上至王公大臣、下至黎民百姓,凡有实力的纷纷举家南迁。其后,司马睿登基,东晋建立。王公贵族偏安江南,无力收复北方领土,州也随之发生了“通货膨胀”。

当时的中原百姓乡土观念浓厚,南来的北方人民与士族大多依据原籍相聚而居。但随着南迁人数的增多,南北士族的矛盾也日益凸显,南迁过程中的流民武装也让东晋朝廷十分头疼。

初立江左的晋元帝司马睿总觉得自己如同寄人篱下,心下难安,于是找来跟随自己多年的重臣王导。