泉州,中国对外贸易的重要节点城市、古代海上丝绸之路的起点、宋元时期中国与世界对话的窗口。在第44届世界遗产大会上,“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”被联合国教科文组织世界遗产委员会批准作为文化遗产列入《世界遗产名录》,成为我国第56项世界遗产。

10年来,随着“一带一路”倡议的深入践行,泉州再次走进世人视野,成为丝绸之路沿线各国互联互通、合作共赢的热土。如今,循着历史的脉络,回溯曾经的辉煌,我们清晰地看见泉州在朝代更迭中的变迁,看见一座跨越千年的“海上丝绸之路名城”正从这里乘风远航。

中世纪光明之城,现代与传统交织

晨曦中,蟳埔滩涂布满赶海人的脚印。头戴“簪花围”,耳佩“丁香钩”,身着“大裾衫”,腰上别着“小红包”的蟳埔渔女忙着下海捕捞鱼虾,上滩涂敲蚵,挑海鲜贩卖……她们穿梭在集市之间,也行走在街巷里,靓丽的身影在城市的车水马龙里格外显眼。

陈敬聪先生的《蟳埔女》一书中记载,蟳埔女贩卖海鲜最早可以追溯至清代乾隆年间。诗人写诗赞美蟳埔女“家住鹧鸪大海汀,阿姨少小贩鱼腥。罗巾竹笠新妆好,不插闲话鬓越青”,描绘的正是蟳埔女从小进城贩卖鱼虾的场景。蟳埔村东北有座鹧鸪山,明天启七年(1627年)于山上置“鹧鸪口铳台”,到清康煕年间,从祥芝迁移过来的巡检司又名“鹧鸪巡检司”,因此蟳埔的妇女便被称为“鹧鸪姨”。她们因独特的服饰和头饰,与惠安女、湄洲女并称“福建三大渔女”。“鹧鸪姨”也成了泉州人对蟳埔女的一种亲切称谓。

簪花围是蟳埔女特有的头饰。蟳埔女把浪漫和春天“戴”在头上,用鲜花盛放的样子去迎接每一天。她们如行走的花束,用热情和勤劳在滩涂上播种希望,她们是泉州这座现代与传统交织的城市中一个真实的存在。

海边那些用蚵壳建造的房屋,先前你可能未曾见过,这些正是蟳埔渔女的居所—蚵壳厝,在泉州的蟳埔村、法石村及泉州沿海一带均有分布。这些贝饰古民居独具特色,构造巧妙而神奇,是东南沿海乃至全国都绝无仅有的一种建筑形式,构成了闽南沿海古民居的一道独特的自然景观。

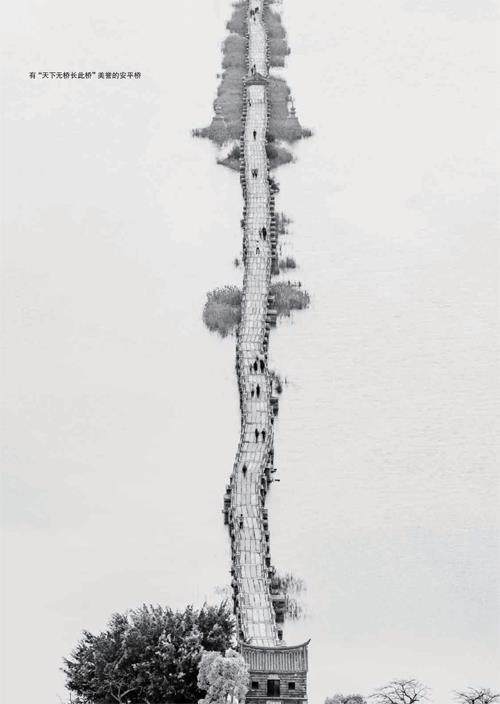

泉州是海上丝绸之路的起点,拥有3个海湾和12个支港,海岸线绵长,冬天港口不结冰,是一个天然的良港群。

海上丝绸之路形成于秦汉,发展于魏晋,繁荣于隋唐,鼎盛于宋元,衰落于明清,深刻影响了中国乃至世界经济文化的走向。

秦汉时期中央集权和郡县制的实行,使统治阶级加强了对南方广大地区的控制,岭南的广东、广西等沿海地区被纳入统治范围,促进了这一地区的经济发展,为海上丝绸之路的形成奠定了基础。这一阶段的海上丝绸之路,从广东番禺、徐闻,广西的合浦等港口出发,途经东南亚各国,到达印度半岛,在印度与西方的希腊、罗马商人对接,形成一个庞大的贸易体系。

西晋末年天下大乱,战争频仍,大批缙绅﹑士大夫及庶民百姓“衣冠南渡”,最终在泉州沿江而居,落地生根。纷乱的铁蹄让原本生活幸福的晋人不得不舍弃家园,为了慰藉去国怀乡的忧思,他们把择居地的两条江分别命名为“晋江”和“洛江”。每逢重九,他们便会在曾经的渡口登高北望,以此寄托离人的夙愿,并将登高北望的山峰唤作“九日山”,从此,晋人在这里经山略海,用智慧的双手徐徐展开一幅波澜壮阔的绝美画卷。“衣冠南渡”为当地经济社会的发展带来了大量的人口、博大精深的中原文化,以及成熟先进的农业生产技术,从而带动了泉州的整体发展和繁荣。

勇敢的晋人开辟出新航线,贸易途经印度洋,最远处抵达红海、波斯湾一带。但由于战乱对经济社会和海外贸易的影响,海上丝绸之路发展比较缓慢,没有取得规模性的突破。直至隋唐,随着造船和航海技术的发展,海上丝绸之路逐渐取代了陆上丝绸之路,成为对外经济贸易和文化交流的主要通道。

隋唐时期的海上丝绸之路以泉州、广州为主要出海港,經南海到东南亚各国,穿越马六甲海峡到达印度半岛,再经印度洋到达红海、波斯湾沿岸各国,以及东非、北非地区,形成了一条十分稳定的远洋航线。