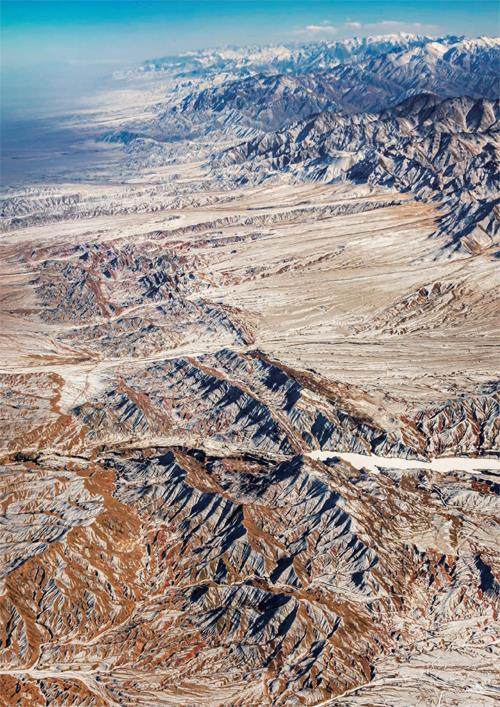

“不敢望到酒泉郡,但愿生入玉門关。”1900多年前,东汉大臣班超在经营河西地区多年后给汉和帝上书,表达想要告老还乡的愿望。自从西汉外交家、旅行家、探险家张骞“凿空”西域,打通了横贯东西的古丝绸之路。从此,河西走廊成为丝绸之路上的咽喉要道。

河西走廊东起乌鞘岭,西至星星峡,在祁连山北麓绵延1200余公里。盛唐强大的国力和朝气蓬勃的时代风貌,崇尚勇武的社会心理以及唐人立功边塞的价值认同,使得许多文人勇敢地去往塞外大漠与西域边关,并且写下了不少流传千年的边塞诗篇。

在《全唐诗》中,与边塞有关的诗歌约2000首,和河西走廊有关的近1000首。笔者认为,写河西走廊的唐诗,其特点非“奇”字莫属。

描瑰奇之景

反映河西走廊瑰丽之景的唐诗,多从自然环境和社会环境两方面来描述。

河西走廊的气候冬冷夏热,冬长夏短,干燥少雨,这在描写瑰奇自然环境的诗中多有表现。岑参的《河西春暮忆秦中》写道:“渭北春已老,河西人未归。边城细草出,客馆梨花飞。别后乡梦数,昨来家信稀。凉州三月半,犹未脱寒衣。”意思是:“渭北的春天已经快要结束了,可是身处河西的那人还未归来。我想那遥远的河西草苗才刚刚出土吧,你住的旅社定有梨花纷纷落下。在无数分别的日子里,我不知有多少次梦到你归来。只是你离开得越久,书信也越来越少了。我很思念你啊,虽然已是春意盎然的三月半了,我想你在寒冷的凉州依然穿着厚厚的越冬之衣吧。”

河西走廊属于温带大陆性气候,昼夜温差较大,很多地方是“早穿皮袄午穿纱”。王维的《使至塞上》:“单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。”意思是说:“我一个人去边疆,出使地在西北居延边塞。我像随风而去的蓬草一样飘出汉地的关塞,像振翮北飞的归雁一样进入胡人的天地。远远望去,烽火台上燃起的孤烟从广阔的沙漠上扶摇直上,蜿蜒曲折的黄河映衬着落日的残红。遗憾的是,我到了边塞却没有遇到将官,侦察骑兵告诉我,都护在边防前线呢。”唐诗里,河西走廊呈现给世人最多的还是它的苍茫与寂寥。

再如王之涣的《凉州词二首其一》:“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”意思是说:“何必用羌笛吹起那哀怨的《杨柳曲》,去埋怨春光迟迟不来呢?春风根本就吹不到玉门关外啊。