莫高窟,是世界现存规模最大、延续时间最长、内容最丰富、保存最完整的艺术宝库,是一本永远也读不完的书。

敦煌文化既充分展示了中华民族的文化自信,又融合了世界各民族文化精粹,源远流长、博大精深、内涵丰富、举世无双,是一座取之不尽、用之不竭的文化富矿。

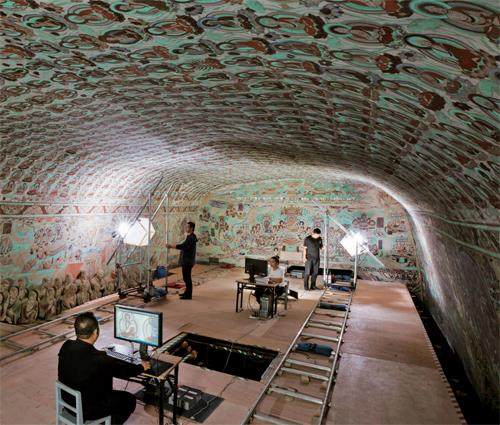

为了让珍贵的人类文化遗产“永久保存、永续利用”,莫高窟人创新发展,以走在时代前列的“数字敦煌”与时间赛跑,蹚出了一条全新的道路。近日,记者专访了敦煌研究院院长苏伯民,并带领读者一同走进“数字敦煌”的璀璨世界。

记者:开展“数字敦煌”的背景是怎样的?

苏伯民:早在1961年,莫高窟就被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位,要求做到“四有”,即有保护范围、有保护标志、有科学记录档案、有专门管理机构。至20世纪80年代初,敦煌文物研究所已完成“三有”,唯独欠缺“科学记录档案”一项。在通过采集图片建立档案的过程中,研究人员发现珍贵的壁画有严重的退化情况。我们意识到,为独一无二的敦煌石窟艺术建立能长久保存真实信息的档案刻不容缓。经过不断琢磨,时任敦煌研究院副院长的樊锦诗大胆构想,为敦煌石窟建立数字档案。这一举动在文物界首开先河,开始了莫高窟数字化实验。

记者:从设想到实现,“数字敦煌”经历了怎样的发展历程?

苏伯民:“数字敦煌”從最初构想发展到现在,始终处于一种“螺旋式上升”的发展状态,一直在不断丰富、完善、延展。

20世纪8 0年代末,樊锦诗首次提出“数字敦煌”这一概念,利用计算机数字化技术永久地、高保真地保存敦煌壁画、彩塑等珍贵资料。后来在原国家科委、国家文物局、原甘肃省科委等各级组织的支持下,敦煌研究院与相关单位实施“敦煌壁画计算机存贮与管理系统研究”“濒危珍贵文物的计算机存贮与再现系统研究”“曙光天演Power PC工作站在文物保护中的应用”等科研课题,为莫高窟数字化突破关键技术奠定了坚实基础。

2006年4月,敦煌研究院成立数字中心,主要承担敦煌石窟及相关文物的数字化技术研究与应用工作,并经过持续不断的试验、探索和研究,攻克了如何在复杂洞窟环境中精确地布光、如何针对不同曲率变化的壁画壁面获取高质量的图像、如何控制图像拼接产生的形变等一系列技术难题,并最终形成了一整套集合数字影像采集、色彩管理、图像拼接、图像定位纠正和数据存储等在内的壁画数字化技术和规范。

2014年,数字中心更名为文物数字化研究所,主要承担不可移动文物和可移动文物的数据采集、加工、存储、传输、交换和展示等方面的数字化关键技术研究。