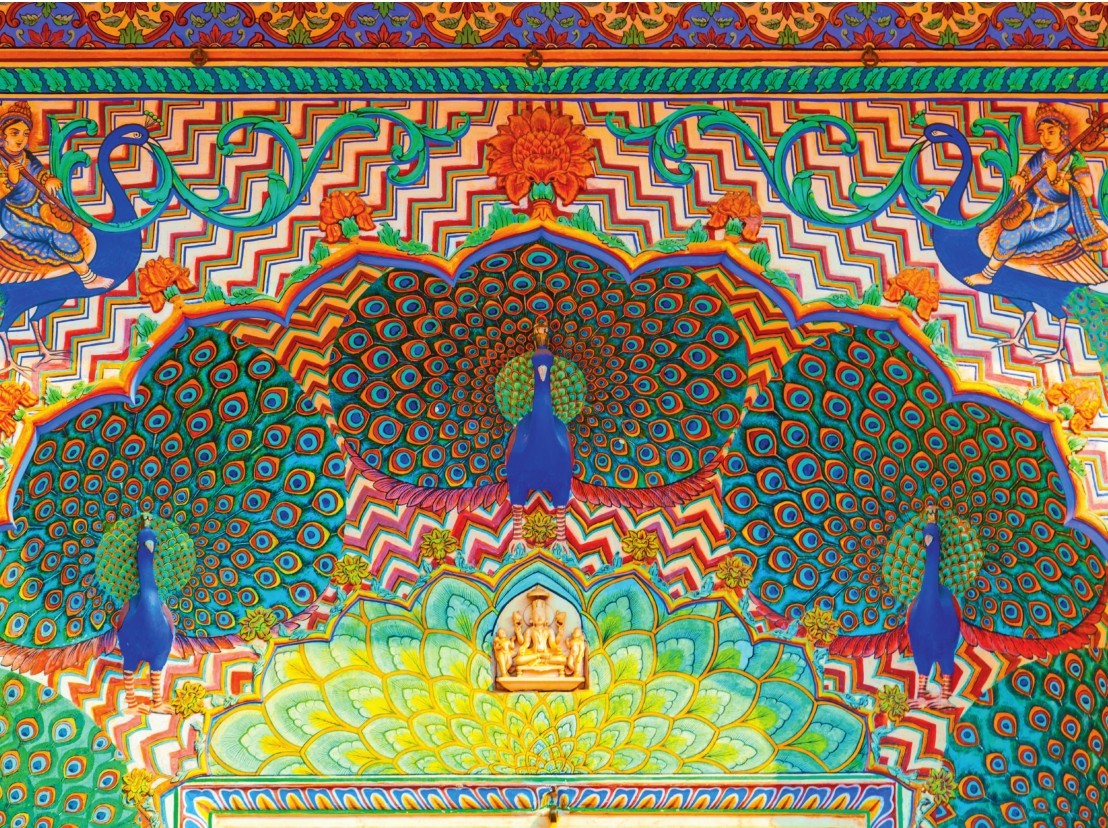

孔雀是动物园里备受游客喜爱的明星动物之一,其身形高大,头和翅膀略小,脖颈与腿细长,羽毛艳美,尤以雄性孔雀展开的漂亮尾屏而广为人知。一般而言,孔雀有二属(孔雀属、刚果孔雀属)三种(绿孔雀、蓝孔雀和刚果孔雀)之分,其中脸颊呈白色的印度蓝孔雀和脸颊呈黄色的东南亚绿孔雀最早为人们所知晓。从体形上看,绿孔雀最大,羽毛为翠绿色,颈部羽毛呈鳞状;蓝孔雀个头略小,羽毛為富有金属光泽的蓝色,颈部羽毛为丝状;刚果孔雀最小,身形如鸡,尾翎短小,背色为青铜色,腹部为黑色。

距今3000多年前,印度蓝孔雀就已经向西旅行到了今中东和地中海地区,出现在古埃及的宫廷中和古罗马的墓室壁画上,闪烁于古希腊神话以及古犹太经典之中。1世纪中后期,早期基督追随者继承了古希腊和古罗马人对孔雀的喜欢,并赋予孔雀永生的神性,从此抬升了孔雀在基督教文化中的地位。在东方,汉代以前有关“孔雀西来”的历史记录有《艺文类聚》引《周书》曰:“成王时,西方人献孔雀。”梳理古代文献中对孔雀的记载,我们可以发现:秦汉之际,随着南方国土的开发,来自南方的绿孔雀不断旅行至中原地区。隋唐时期,中国孔雀以赠赐或贸易的方式向东旅行到朝鲜半岛和日本,丰富了东北亚地区的孔雀文化。

褒贬不一:孔雀的西方旅行

公元前327年,高歌猛进的马其顿军团已向东推进至印度西北部地区。扎营于海达斯佩斯河畔之后,军团首领开始提审新近俘获的当地土著。有一名皮肤黝黑的低种姓少年很快引起人们的关注,因为他面对询问时不仅语调高昂,还不时斥责敌人率军入侵自己的家园。嘈杂声很快惊动了东征的大统帅—亚历山大大帝,但少年依旧镇定自若。他吹响一声口哨,就见一大群蓝孔雀出现在河对岸的空地上,它们三三两两,或优雅地翩翩起舞,或展开华丽的尾屏望向对岸……尽管在希腊时就见过这种来自东方的神奇大鸟,但面对如此多数量的孔雀,亚历山大大帝还是感到十分震惊,他随即下令不准任何人惊扰这些孔雀。

就当马其顿军团被孔雀吸引之时,那位少年已悄然脱身。仅在六年之后,24岁的他就指挥百万大军,于公元前321年推翻了当时印度最大的难陀王朝。随后,他定都华氏城(今印度东北部的比哈尔邦),并用自己的名字命名新建的王朝—“旃陀罗笈多·孔雀”,这就是亚洲早期历史中著名的孔雀王朝。之所以称自己为“孔雀”,因为少年出身于世代为难陀王朝饲养孔雀的家族。

当然,早在亚历山大大帝与旃陀罗笈多相遇前,孔雀就已经从印度旅行到欧亚大陆多地。《圣经·旧约》中记载,古以色列的所罗门王(公元前1057—前997年)就曾以贸易方式获取这种来自东方的珍禽。根据古罗马文学家奥卢斯·盖利乌斯的记载,当时希腊的孔雀非常稀有,一雌一雄两只孔雀的价格高达2000个德拉克马银币,而当时的制陶工人一天的收入才1个德拉克马银币。

在早期西方历史中,人们对来自东方的孔雀有着截然相反的态度。有人认为孔雀是优雅、富贵的象征,有人则认为孔雀骄傲自大,是典型的“不祥鸟”。在古希腊神话中,天后赫拉的仆从“百眼巨人”阿尔戈斯被赫尔墨斯杀死后,一只羽毛像鲜花般艳丽、尾巴像帆船一样展开的鸟从他的血迹中生长出来。为了纪念自己的仆从,赫拉将巨人的所有眼睛都安放在这只鸟的尾羽上,这只鸟就是孔雀。所以在《希腊神话手册》一书中,孔雀被视为“天后赫拉的爱鸟”。在古罗马神话中,女神朱诺也十分喜爱孔雀。如在比利时画家约瑟夫·佩林克创作的油画中,女神朱诺的右手就在轻抚一只开屏的孔雀。

不过,古犹太人似乎并不太待见这种来自东方的大鸟。基督教历史学家珀西·圣约翰在1838年出版的《青年博物学家的鸟类之书》中写道,祥和、美好的伊甸园因为孔雀的进入而风云诡谲:因为孔雀,魔鬼也得以进入天堂;因为孔雀,亚当和夏娃被逐出伊甸园……人们还相信魔鬼用孔雀的血来浇灌葡萄树,以致那些喝葡萄酒而醉的人都会兴奋异常,像孔雀那样昂首阔步而后烂醉如泥。