杂说生活中的铜

铜是最早被人类使用的金属元素之一。早在公元前8000年的新石器时代,铜就作为石头的替代品被首次使用:公元前4000年,埃及首次对铜进行铸造;公元前3500年,人们用火与木炭将矿石治炼成金属,并有意地添加锡做成青铜合金。

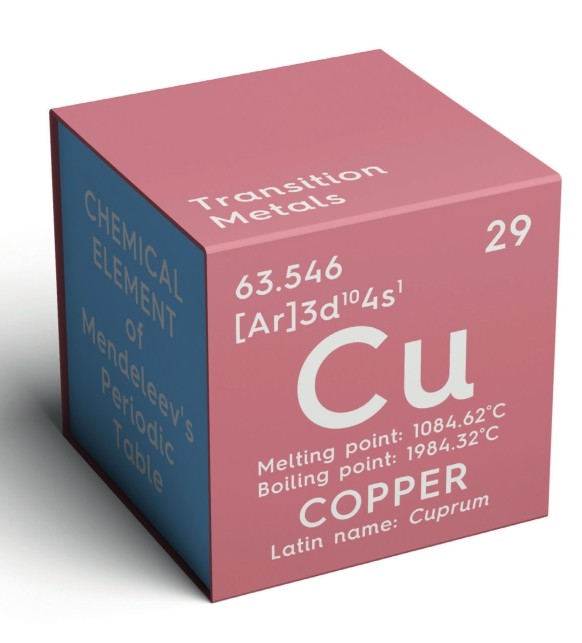

铜是一种存在于地壳和海洋中的金属,在地壳中,铜的含量约为0.01%;在个别铜矿床中,铜的含量可以达到3%~5%。自然界中的铜多数以化合物即铜矿石存在。从铜矿中开采出来的铜矿石,经过选矿成为含铜品位较高的铜精矿或者铜矿砂,铜精矿需要经过冶炼提纯才能成为精铜及铜制品。不过,仔细观察各种家用铜器,比如烧水壶、乐器等,你会发现,这些铜器大多由黄铜(铜锌合金)或白铜(铜镍合金)制作而成,很少会用到纯铜。为什么家用铜器多用铜合金而较少用纯铜呢?

原因很简单,因为纯铜的质地太软了。铜的固体是由铜原子堆积起来的晶体。铜原子紧挨在一起,外层能量高的电子形成自由电子,为晶体所共有。这样一来,金属离子与自由电子共同形成了金属键。当固体受到外力作用时,金属离子能够出现一定程度的滑动,而金属键的个数与强度都不会发生变化,所以金属都具有一定的可塑性。

在某种金属固体中夹杂其他原子和原子团(或离子和离子团)而形成合金的话,由于这些夹杂进去的原子或离子与原来的金属离子大小不一、性质不同,所以会阻碍原来金属离子的滑动,导致合金的可塑性变差,但同时可以提高合金的硬度。

对于铜而言,如果夹杂的其他原子的大小、性质和铜原子的相差太大,那么铜合金的硬度会增强,但韧性会变差,也就是变得易脆易折。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《百科知识》2023年24期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅