是猪,是羊,还是象

中国古代器物的设计制作,素有“制器象物,示有其形”的说法。纵观我国一万年文化史留下的人类遗存,不难发现,我们的先祖在很久之前,就开始有意识地将动物、植物以及自然界其他一些元素的形象,融入各类器物的制作中。器物形制仿象“有其形”者,多以动物为模仿对象,这些仿拟动物形象的器物,不仅蕴含着丰富的文化内涵,还给今人带来了一些识别动物的乐趣。

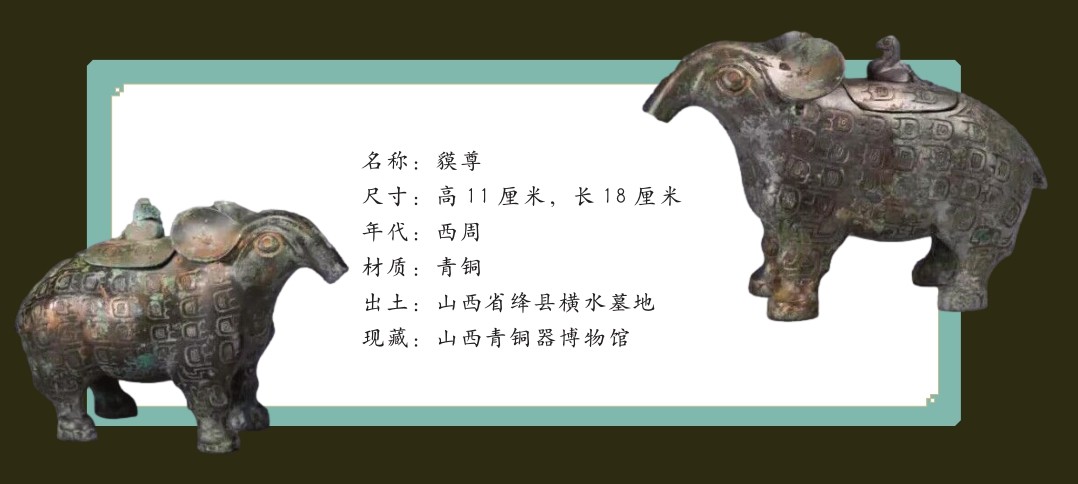

2006年,山西省绛县横水西周墓地M2158(标号为2158的墓葬)出土了一对憨态可掬的动物造型青铜尊。它们造型相似,身体圆润而健硕,四肢健壮有力,脖子短粗,小小的脑袋上长着一对大而圆的耳朵,一双大眼睛炯炯有神,长长的鼻子自额头向下垂遮挡住嘴巴,屁股上还有一条短而尖的小尾巴。它们的背上有方形孔,上置一个装饰有鸟形钮的器盖,通体饰麟纹,四肢下端饰龙纹,肢关节处还有离火纹。这对青铜尊制作精良、纹饰精美,造型栩栩如生。然而,很多人对这对青铜尊模仿的动物却非常陌生,它们看上去似猪非猪、似羊非羊、似象非象,这到底是什么动物呢?难道是古人臆想出来的神兽?

山西省绛县横水西周墓地出土的这对青铜尊并非孤例,在此之前,我国已发掘出土不少造型与此相似的青铜器。著名古文字家、篆刻家、收藏家容庚先生所著的《善斋彝器图录》中收录了一件名为“遽父乙象尊”的青铜器,其造型与山西省绛县横水西周墓地出土的青铜尊相似,器物上刻画的长鼻让容庚先生误以为这是仿象大象的造型,故将其命名为“象尊”。其实,将这种动物认错的不只容老先生一位。

20世纪70年代中期,考古学家在陕西省宝鸡市茹家庄西周早期墓地也发现了一件造型相似的动物形青铜器:体态肥硕、大耳长鼻、双目圆睁、蹄足卷尾,出土时还与一件青铜盘相配。独特的造型和罕见的器物组合,让在场的各位专家犯了难。他们认为这是一件盥洗器而非酒尊,但又从未见过此种造型的水器,最终只能以初见时观其似羊而将其命名为“羊尊”。1993年,著名青铜器专家、时任上海博物馆馆长的马承源先生到宝鸡考察,见到所谓的“羊尊”后,他认为这件青铜器表现得并不是羊,而是另一种食草动物—貘,称其为“貘尊”更为合适。尽管它铸造得有些失真,但是整体造型还是和貘更为接近。有了马承源先生的纠正“错误”,山西省绛县横水西周墓地出土的那对可爱的青铜尊一出土便被命名为“貘尊”。

现今国人之所以对貘如此陌生,是因为除了在国内几所大型动物园中能看到貘外,野外早已寻觅不到它们的身影。即便是考古学家,也有知识上的盲点,才有了将貘尊认成“象尊”“羊尊”的误会。

曾经的居客—貘

貘,现存1科1属5种,除生活在东南亚的马来貘外,其余四种貘—中美貘、南美貘、山貘和小黑貘均生活在遥远的中南美洲。说到这里,想必大家一定会有这样的疑问:既然国内没有貘,现生的貘又远在万里之外,我国先民是如何制造出栩栩如生的貘尊的呢?

考古学发现的诸多证据表明,貘曾经在中国生活过,中国先民见过貘,所以才有了前文提到的活灵活现的貘尊。其实早在新石器时期,我国先民在制作器物时就曾模仿过貘。湖北省天门市邓家湾出土有石家河文化红陶象和红陶貘,两者不仅体态不同,鼻子的造型也各异:红陶象鼻子更长,鼻子两侧有长牙,肩部到臀部平直,屁股圆润;而红陶貘鼻子较短,两侧没有牙齿,背从髂骨以下急剧塌缩,臀部显得比较瘪,这与现实生活中的貘的形象非常相似。