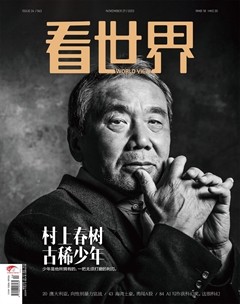

举世闻名的宫崎骏动画,实际上背后有一个名为吉卜力工作室为班底把创意化为影像。随着宫崎骏年事已高,吉卜力的后续发展也被打上问号。

今年下半年,吉卜力工作室在东京召开新闻发布会称,日本电视台拟通过收购股权,将其纳为子公司,接管经营方面的工作。收购完成后,日本电视台将拥有该工作室表决权的42.3%。日本电视台会长杉山美邦强调:“在动画方面我们是外行,会最大限度尊重吉卜力的创作体制。”

对于全世界的日本动画迷来说,即便得知吉卜力因获大公司支持而度过存续难关,也不由得感到唏嘘。正如一位日本网友的评论:“也就是说,没有找到宫崎骏的后继者对吧?跟手冢治虫那时候一样。”

吉卜力的“老字号”牌子保住了,但味道能保持一样吗?

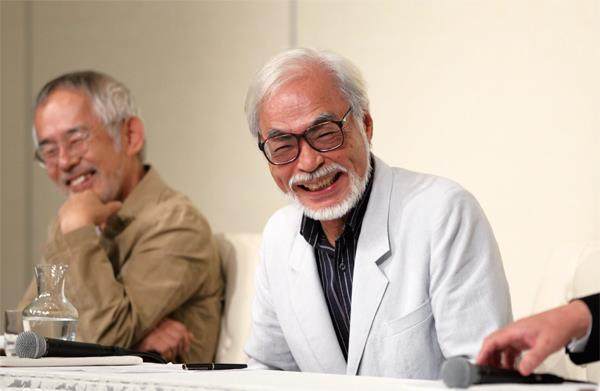

“作家主义”传统

在日本东京近郊的小金井市,坐落着一幢三层高的白色小楼,宁静别致,草木葱郁。小楼窗边的工作桌前,一位老人正凝神盯着画纸,似乎在挑战想象力的极限。他系着米色棉麻围裙、戴黑框眼镜、须发花白,看行头就是个彻头彻尾的手艺人,用他自己的话形容:“如果是福尔摩斯的话,大概看我一眼,就会说‘你是动画师吧’。”

这里就是众多宫崎骏动画诞生的第一现场——吉卜力工作室。

吉卜力工作室是导演宫崎骏与好友高畑勋、铃木敏夫于1985年成立的动画工作室。起初,这只是一个方便“铁三角”团队展开自由创作的“据点”,转眼38年过去,该工作室已制作发行了20余部长篇动画电影。吉卜力的作品以丰富的想象力、清新自然的2D手绘与真挚美好的情感著称,不仅多次摘得日本票房年冠,也在国际影展频频斩获大奖,成为世界电影史上一支重要的东方力量。

一般来说,动画电影是围绕剧本形成项目,而宫崎骏却习惯以原画作为创作起点。他会先画出数十张天马行空的概念图,再在此基础上绘制包含人物动作与对白的分镜脚本,这些手稿就是一部新作品的“种子”。接着,吉卜力上百人的作画团队开始投入创作,他们的任务是让静态的分镜“动”起来。因为坚持手绘,5秒钟的动画通常要制作1周才能完成,不仅如此,所有画稿还要经受宫崎骏本人的审核与修改。

“这里的创作就像是在他的大脑中垂下一根钓鱼线。”吉卜力工作室社长兼制片人铃木敏夫曾说。“吉卜力”三个字保证了导演创作风格的绝对自由,但也意味着作画执行与人才甄别上的绝对严苛。有评论者甚至指出,吉卜力基本上算是宮崎骏的“个人商店”。

上世纪50年代,弗朗索瓦·特吕弗等法国新浪潮派电影人提出了“电影作者论(auteur theory)”,认为电影背后最重要的“作者”是导演,而不是常被误认为的其他流行元素。到了60年代,这一理论已成为世界范围内电影创作的主流思维,翻译成日语,就是“作家主义”。

38年过去,该工作室已制作发行了20余部长篇动画电影。

“作家主义”影响战后日本动画的一次较为直接的表现,是东映动画于1963年推出的电影《淘气王子大战蛇》。该片导演芹川有吾革新性的剪辑构图尝试,开启了日本动画创作从动画师中心到导演中心的转向,推动行业进入飞速发展阶段。