契丹与满族先祖曾共生于我国北方大地。在语言上,契丹语与满语同属阿尔泰语系。在生产生活方式上,契丹与满族先祖都以游牧和渔猎生活为主。并且两个民族都曾在历史上建立了政权。契丹曾于公元10世纪建立辽政权,在北方大地纵横两个世纪。满族先祖女真曾在公元12世纪和公元17世纪分别建立了金与大清两个政权。基于他们曾生活在同一地域,使用着同语系的语言,有着相似的生活方式及文化习俗,且两个族群在辽金时期有着大规模融合等因素,加之,笔者在长期从事契丹乐舞研究过程中,从契丹乐舞的文献、图像资料中收集到了诸多与当代满族歌舞音乐极为相似的内容,于是便开始了本文的研究。

一、契丹与满族的历史关系

“契丹”这一名称在《魏书》列传第八十八中便有出现:“契丹国,在库莫奚东,异种同类”[1],书中同时介绍说“库莫奚国之先,东部宇文之别也。”这两段史料可以证明契丹与库莫奚均源出东胡宇文部。公元907年,辽太祖耶律阿保机成为契丹部落联盟首领。公元916年始建年号,国号为契丹,后改国号为“辽”,公元1125年为金国所灭。契丹建立的辽政权在中国北方存续两百年,被女真建立的金政权推翻后,契丹这个民族也逐渐消亡。

关于满族的历史,最早可以追溯到商周时代的“肃慎”。“肃慎”在战国时称“挹娄”,北魏称“勿吉”,隋唐时写作靺鞨,辽宋时期恢复了最早的肃慎名称,但汉语中改译为女真或女直,清代建立后,改族名为满洲,今称满族。

契丹与满族先祖在历史上曾长期共存于北方大地,尤其是在与它们相关的东丹国与渤海国时代,两个民族还经历了一次规模较大的深度融合。本人也曾在《东丹国音乐初探》一文中,对其关系进行过梳理。关于渤海国与东丹国两个政权,在此我们有必要再做以介绍。渤海国是我国唐朝时期,以粟末靺鞨(即满族先祖)为主体建立的地方民族政权。始建于公元698年,初称“震国”。公元705年,归附唐王朝,后册封为“渤海国”。公元926年,被辽所灭。东丹国,存在于公元926年至公元982年,是辽灭渤海国后在其地设立的一个辽政权附属国,亦称东辽,有东契丹之意。公元926年,辽太祖击灭渤海国,东丹国建都于渤海故都忽汗城,并将忽汗城改名为天福城(今中国黑龙江省宁安一带)。

926年,辽灭渤海国后, 唯恐渤海国亡民作乱,便将渤海族人分散强迁至各地。《辽史》中记载:“太宗即立, 见疑, 以东平为南京, 徙倍居之, 尽迁其民。”[2]辽太祖及太宗在数年时间内,将渤海国遗民大举迁入辽东。从渤海国迁出的人群,民族结构主要以靺鞨人(满族先祖)最多,其它民族及相当比例的汉人,以及少量的突厥、契丹、室韦人。靺鞨中又以粟末靺鞨为主,即今天满族的先祖。而在迁入地,即辽国南京东平郡(今辽宁省辽阳市北一带),唐末至契丹—辽时期由汉、契丹等民族构成。有学者根据资料推断,此次被迫迁移至辽代东京道的渤海国人总数达到四十余万。[3]该数据虽有争议,但不妨碍我们看出迁都工程之庞大。东北地区历史上有多次的民族战争与迁徙、融合,但这是相对规模较大的一次迁徙与融合。

契丹与满族先祖在北方大地长期共存,他们使用着同语系的语言,相似的生产生活方式,并且在历史发展中不断的交融,这使其音乐历史文化有机地融入到了一个动态系统中。同时,也为契丹与满族音乐的内在联系与传承关系提供了前提条件。

二、契丹乐舞在满族歌舞音乐中的传承

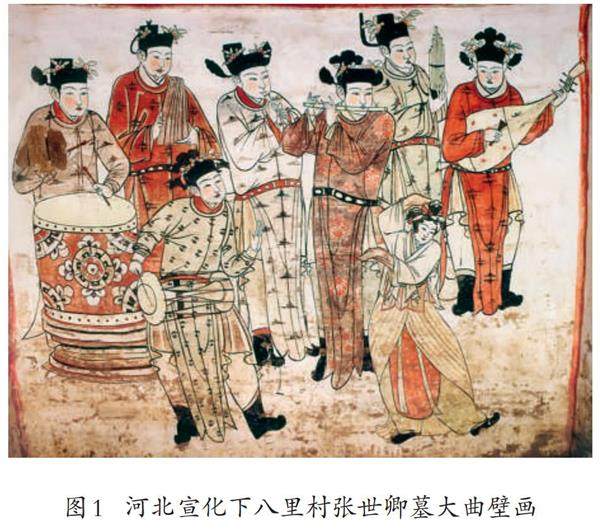

在对契丹乐舞研究的经历中,笔者曾见过多幅图像资料中的契丹舞蹈表演场景与今存的满族歌舞音乐有诸多相似。两个民族跨越千年,却在舞蹈动作姿态及表演形式等方面如此相似,不禁令人惊叹。下文欲通过对契丹乐舞与满族歌舞音乐的对比,探究契丹乐舞与满族歌舞的共性与传承。

(一)满族莽式舞中传承的契丹乐舞

“莽式”是满族的传统舞蹈,本为满文“舞蹈”一词“maksin”的音译,也译作玛克式、玛克沁、莽势。《清史稿·乐志一》载:“玛克式舞,乃满洲筵宴大礼,典至隆重”[4]《柳边纪略》是清代人杨宾于康熙年间编写的一部全面叙写东北的地理学专著。