瓦西里·康定斯基將“点”定义为“或短或长的静默,……是一种特定表达,……是高度的自抑,……是最简练的形式”。他认为“点是言说,却又代表静默。其存在形式最先见于语言。在话语中,点代表中断和无内容,又在文句中承上启下”。点生线,线及面,三者在各类图形艺术中皆有运用和表现,除了音乐和美术外,舞蹈、雕塑、建筑和诗歌中都可找到各自的“记谱”语言。这种“记谱”方式与乐谱的形式相似,都可用图形构建与解析的方式将艺术现象进行分解和重构。其中,音乐和美术的共存关系,不仅表现在与传统美学决裂过程里具有较大相似性,即艺术内容脱离写实,形式愈加抽象,如绘画中的印象派发展至新印象派,音乐中的浪漫主义走向表现主义等。这种共存关系还体现在艺术家们将音乐形式与视觉艺术的并行推进,“点描技法”就是彼时该时代的产物,而安东·韦伯恩的点描技法则是表现主义音乐时期作曲家最具个性化的创作标签。

从作曲技法视角来看,点描技法是开放的,没有明确的开始和结束,其表现形式也具有多重属性:首先,音高上的点描技法,指个别音高或音程承担了作品中的动机、主题的作用,在某段特定的音响空间里,音高前后的限定关系几乎都是孤立的,非连续性的;其次,音色上的点描技法,常与勋伯格的“音色旋律”相联系,使用传统或非传统的乐器组合,其还与节奏设计,极端音域或特殊演奏法等多种音乐元素密切有关;最后,点描技法的音乐织体是综合音高和音色上的点描特征,并突出音高点或音色点排列时所伴随出现的休止处理,这会使得音响空间上呈现立体化分布的织体样式。

安东·韦伯恩的“点描技法”是对无调性音乐的声调元素、诗歌的文字元素和视觉艺术的空间元素三者的融合与发扬。它的创作试验和演变过程几乎都是在作曲家前两个创作时期——格言写作时期和新抒情诗体时期的声乐体裁作品中实现。另从作曲家数度转变诗歌文本风格可看出作曲家审美倾向的变化,让我们对韦伯恩音乐研究一贯以器乐作品音高为中心的研究视角有了新的替代方案,使得我们对韦伯恩音乐创作的形式与结构研究提供新的思考方式。

一、格言风格写作时期的点描特征

韦伯恩的音乐创作经历三次创作风格转变,分别是1908年探索自由无调性音乐写作的格言风格时期,1914年连续写作13年声乐作品的新抒情诗体时期和1927年在十二音技法中找到组织和扩展音乐结构的十二音写作时期。“点描技法”的形成期与发展期基本集中在前两个时期的声乐作品里,成熟期则是在十二音写作时期。

韦伯恩在1908年将象征主义诗人斯特凡·格奥尔格(Stefan George)的两部格言风格诗歌作为脚本,写作了两部声乐套曲(作品3和4)。这两部作品的音乐创作特点与诗人的格言诗歌语言和形式出奇一致。格奥尔格的格言风格诗歌追求新的感觉与新的技巧方式,主要体现在以下五点:1、突破传统德语诗歌书写形式,取消了首字母大写和标点,增加了断句的难度;2、大部分诗歌都取消了标题,改以第一句诗或第一个短语为题;3、大胆采用非传统语言模式,舍弃诗歌中的所有外来语;4、指出韵脚创新问题,即“韵脚是代价极高的游戏。如果一个艺术家将两个词相互压上了韵,那么次游戏对他来说就已时过境迁了,他就不应该重复或仅仅偶尔重复一下这两个词的韵脚”;5、诗歌中高度浓缩、极其精炼的诗歌语言;6、诗歌韵律完整,结构感强。

与格奥尔格对诗歌语言的“挑剔”程度如出一辙的是,韦伯恩在这两部歌曲中呈现出的精简提炼的音乐形式、紧凑简洁的音乐材料及高度浓缩的结构长度(一首歌曲总计10-16小节)等。同格奥尔格大胆放弃传统诗歌语言模式一样,韦伯恩在这部作品里也是几乎完全舍弃了调性。这一时期格言风格的诗歌与音乐在艺术语言和形式上都遵循着简短—惜墨如金—再简短的微型特征,以及使用“格言风格写作时期”命名的原因。

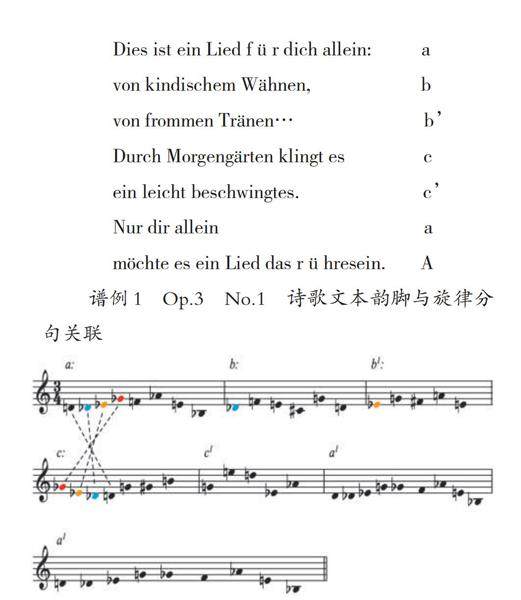

上述谱例是韦伯恩为格奥尔格的格言诗歌所写作的第一首艺术歌曲。通过诗歌文本的韵脚结构与歌曲旋律声部分句的同步关系,证实了诗歌文本格言形式为韦伯恩音乐创作提供的启发。进一步说明诗歌文本格言形式与音乐格言形式都具有一个共性——浓缩,即诗歌语言与无调性音乐语言的浓缩,诗歌韵脚、结构与音乐篇幅、结构构成方式等方面的浓缩等。格言风格时期声乐作品的音乐结构以开放结构为主,音乐语言简洁,诗歌韵脚结构与旋律分句的关系紧密。