尽管歌剧在中国属于外来艺术形式,但其经过百年发展已经融入了中国文化,并产生了众多优秀的歌剧艺术家与作品。其中,徐占海先生作为中国歌剧创作领域的杰出代表,其作品不仅展示了出色的艺术特色,也体现了他对中国传统文化与西方文明的独特理解和融合。徐占海的两部杰出作品《苍原》和《钓鱼城》赢得了业界内外的高度赞誉,并彰显了他歌剧创作思维的发展和审美观念的变化。本研究旨在对徐占海的两部代表作品进行深入分析,探讨他在创作过程中审美观念的转变和发展,以及这对歌剧创作领域的影响。期望通过本研究,能为中国歌剧和音乐创作领域的进步提供有益的启示和借鉴。

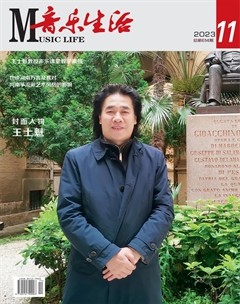

一、徐占海及其创作

徐占海是中国著名的作曲家,创作了一系列具有重大影响力的音乐作品,并为各类戏剧创作曲目,赢得了多项国家级的奖项。例如:他为京剧《英台梦》、评剧《魂断天波府》、舞剧《星海·黄河》、歌剧《归去来》《苍原》《钓鱼城》创作的音乐作品,以及他为歌剧《钓鱼城》赢得的文化部“文华作曲奖”、国家戏剧节优秀作曲奖和2014年的国际丹尼杯优秀作曲奖。此外,他还创作了诸多交响乐、合唱作品以及影视音乐。

徐占海的创作涉及歌剧、交响乐、协奏曲等多个领域。其歌剧作品尤为突出,代表作包括《苍原》《归去来》《钓鱼城》等。他的歌剧作品融合了中西文化,以人性的描绘、历史的演绎、情感的堆砌等方式深刻地反映了社会现实和人类精神内涵。他的作品具有极高的艺术价值和文化内涵,尤其是他的歌剧作品《苍原》,被著名歌剧评论家居其宏先生誉为“中国歌剧史上的扛鼎之作”。徐占海的创作理念和创作手段对中国歌剧界产生了深远影响,他的作品在国内外广受好评,赢得了高度的认可和赞誉。他的创作不仅展现了他个人的创作才华和艺术成就,更是中国歌剧事业发展的重要标志。

徐占海的歌剧创作不仅仅是音乐艺术上的探索,更是对中国传统文化和现代社会的关注与思考。他在创作中不仅注重音乐的表达和形式,更注重歌剧作品所传递的思想和情感,并试图将中国传统文化和西方艺术进行融合,创造出富有独特魅力的歌剧作品。

二、徐占海歌剧创作风格的特点

1.从《苍原》管窥作者的审美风格

90年代,是我国歌剧创作开始回暖的阶段,它已经摆脱了20世纪五六十年代之前单一的歌剧创作模式,在创作上呈现出了多样化的特点,在技巧和对民族音乐元素的运用上也越来越成熟。《苍原》在借鉴西方正歌剧体裁的同时,运用了不同于在此之前的“民族歌剧”的表现手法,通过独特的创作思维和理念,表现了出鲜明的民族性,是90年代歌剧创作的成功之作。从总体上讲,在构建《苍原》的总体思路时,作曲家运用了“交响性”的音乐风格,将人物之间的紧密联系和复杂交织的情节演绎得如行云流水般流畅,井然有序。同时,戏剧中的矛盾冲突在这种音乐风格的推动下,被推向了高潮,展现出扣人心弦的精彩表现。整体的音乐作品得到了作曲家石夫的高度评价,他认为《苍原》在严格遵守调性音乐原则的基础上,充分发挥了浪漫主义的手法,并展现出一种别具一格的艺术风格。《苍原》以戏剧与音乐相结合的手法以及对民族音乐元素的充分运用,开创了一种全新的歌舞剧形式,对于现代歌剧的创作具有一定的启示意义。

2.徐占海歌剧风格的转变——《钓鱼城》

在创作时,作曲家已经捕捉到了西方戏剧和中国戏剧这两个不同的文化形态之间的契合点。在西方戏曲中,对不同声种的划分,实际上和中国戏曲中对生、旦、净、末、丑等不同行当,不同腔调的划分,有异曲同工之妙。在《钓鱼城》这出戏中,作曲家对角色的主旋律进行了细致的考虑。例如,剧中的人物熊尔太太,其题材具有传统京剧花旦的轻柔节奏感;角色忽必烈在题材上更是表现出了传统京剧铜锤花脸的雄浑、霸气。鉴于故事情节,《钓鱼城》的主題曲,承载了汉族和蒙古族之间的矛盾,战争和和平之间的矛盾,地域性的矛盾,人物性格的矛盾等,使主题曲中的个人问题毫无悬念地凸现出来。所以如何将这些矛盾与对立相结合,是一个很大的考验,更能体现一个作曲家在创作上的智慧。融合的中心就是整出戏的中心——战争与和平。

多声调的使用,是对戏曲声乐类型的深入挖掘,是为了推动剧情发展,揭示戏剧冲突,塑造人物形象。