作為频谱音乐的代表人物,格里塞是继皮埃尔·布列兹(Pierre Boulez,1925—2016)之后法国最具影响力的作曲家之一。格里塞对于声音有着自己的见解,他曾经说过:“频谱不是一种体系,不是像序列音乐,甚至调性音乐一样的体系,它是一种态度”[1]。笔者认为,这里所说的“态度”不仅仅是指一种对待声音的态度,而是一种开放的创作姿态,即通过像数据一样无生命孤零零存在的声音,更真实地表现人的精神世界与自然万物。根据目前的文献记载,格里塞共创作了19部作品。这个作品数量对于一位有影响力的作曲家来说并不算很多,但考虑到他的早逝,以及这些作品对后世的影响,仍然足以撑起他的地位。其作品体裁以管弦乐与室内乐为主,本文所研究的《塔列亚》属于后者。

本文之所以选择频谱音乐作品作为探索声音的对象,其原因有三,其一,笔者认为频谱音乐作曲家更关注声音的自然本质,更注重按照声音的自然本质去人为组合声音材料。这里所说的“自然本质”“人为组合”或许看起来有点相互矛盾,但笔者想表达的是,频谱作曲家总是尽可能地让声音在保留其自然声响状态的情况下(如不用人为的音阶、和弦等)来处理创作活动,而这种对“自然声响的保留”必须是人为地去设计,否则很容易回到传统的方法上。因此,在这个意义上讲,自然与人为的概括并不矛盾。其二,虽然任何音乐作品都涉及声音,但笔者认为频谱乐派对声音有着自己独特的思考和处理,频谱作曲家把声音的发展看作是一个生命体的成长过程,这也是笔者在接触频谱音乐时感悟到的一种做法,所以希望在分析《塔列亚》中的声音发展变化时集中观察这一点。其三,频谱音乐强调回到声音的本质上,注重自然声音本质的挖掘,以便进入声音的内部世界,回归音响本身,将作品作为一个“声音事件”来进行关注。不仅如此,频谱音乐的创作方式,还进一步激发笔者对于“聆听”问题的思考,而这就涉及到本文标题中提到的“听本质”。显然,选择频谱音乐来研究声音的许多问题,是非常合适的。

一、相关研究背景概述

根据《新格罗夫音乐与音乐家辞典》最新一版中的“频谱音乐”词条,频谱音乐被解释为是一种“以声音的声学属性作为作曲基础”的音乐。其作曲过程“是借鉴电子技术手段从声音本身的声学属性出发对声音进行分析与研究,并在频率层面对声音材料进行处理,以此直接作为音乐创作的基本素材,获得新声音理念的创作方法”[2]。

频谱乐派自创立距今已经将近50年,目前,国内专家学者对频谱音乐深入系统的研究已有不少成果,研究范围也很广泛,能够找到的文献有34篇,包括硕博论文、期刊文章,其中肖武雄的文章占三分之一,主要集中于“频谱音乐”的理论分析研究,包括技术原理、音响组织等方面以及相关频谱音乐作品的分析阐释。除此之外,仅有刘严于2019年发表的《格雷西<塔列亚>创作特征分析》一篇,该文对《塔列亚》的创作背景、作品结构的主题材料、音高组织、音色与音响布局等四个方面作了分析,这对笔者在分析作品结构上有所帮助,但与本文的写作出发点和思路并不相同。

国外关于频谱音乐的研究文章则较多,但最引发笔者思考的是波兰音乐学家尤斯蒂娜·胡美斯卡-雅库博斯卡(Justyna Humięcka-Jakubowska)于2009年写作的《杰拉德·格里塞的频谱主义:从声本质到听本质》(“The spectralism of Gérard Grisey: from the nature of the sound to the nature of listening”)一文。基于声音对频谱作曲家有着重要的意义,该文将探索声音和听觉相联系,涉及物理声音和心理感知。文章描述到,频谱音乐将声音作为一种动态的有机体,用基于声学科学的声谱取代传统管弦乐艺术中的音色材料概念,并在创作过程中考虑到听众的感知能力,寻求一种基于科学前提的音乐语言。作者认为频谱音乐可以进行研究的一是作曲家的立场;二是物理现实,指生成音乐的材料;以及与音乐感知有关的心理现实。更重要的是,文中提到了“格里塞以声音的本质为出发点,走向聆听的本质”[3]的研究思路,给笔者以启发。不过,虽然该文的标题点出了“从声本质到听本质”这一关键问题,但究竟什么是声本质?什么是听本质?文中并没有具体阐明,笔者随后在其他文献中也没有看到有关论述。这激发了笔者对“声本质”和“听本质”这两个概念做一番解读和界定的强烈愿望。首先,笔者认为对于频谱作曲家而言,在频谱音乐中,声音本身最初的物理属性所具有的原始音响特征应更受重视,除此之外,声音的关键在于“听”本身,而不是局限于乐谱上所能看到的音符,而这就需要借助现代科技手段,即通过频谱这种尚未被所有人熟知的“新手段”。这就导致,人们对声音的感知不再停留在“耳听为虚”的状态,进而对声音本质的认识更为精准。

但本文对《塔利亚》的研究并不以频谱技术为主,而是将直接从声音本身出发,因此所作的谱面和听觉两方面分析均不涉及声音的频谱参数。之所以这样做,一是想换一个角度(即一种非频谱音乐专业分析者的角度)来分析频谱音乐,著名作曲家特里斯坦·缪哈依就曾鼓励人们用各种方法来分析频谱音乐;二是这样的研究或许更能突出对“听本质”的探索,因为纯粹的听觉分析正是“听本质”的体现,而这正是频谱作曲家在创作音乐时更为重视的。

二、《塔列亚》声音分析

《塔列亚》是一个五重奏,由于包含木管、弦乐、键盘三种乐器在内,因此其声音的组合与变化可以有较多的可能性,也有利于说明分析上的问题。全曲演奏时长约为18分钟,属中型作品规模。根据已有的文献,笔者将其视为二部性结构,第一部分125个小节,第二部分259个小节,是第一部分的两倍,整体上看是一个“A-连接-B-尾声”的结构,与我们平常所分析的传统作品结构基本类似,聆听的感受上也大致如此。

分析音乐作品,一般多注重谱面的理性分析,但其实感性分析也十分重要,对于以声音的声学属性为基础的频谱音乐而言更是如此。相比谱面分析,从听觉上分析时,由于没有参照物,声音的变化是不可预测的、稍纵即逝的。这虽然带来困难,但它的好处是一种对音响没有先入为主的体验,能够触发人的听觉本能。所以我们暂时先抛开谱面分析,从纯粹的感性层面,来关注声音的动态,观察音响变化,并捕捉声音的意义。

(一)聽觉分析

如何对《塔列亚》进行听觉上的分析呢?笔者按照从整体到细节的顺序捕捉声音变化。整体如何听?将该作品从头到尾、不间断地、完整地听一遍或数遍,并记录声音的种类和变化过程;细节又如何听?将注意力集中在每一种类型的声音是如何呈现的、不同类型的声音之间是如何衔接的、不同的音响效果又是怎样造成的等问题上。根据聆听的结果,笔者将《塔列亚》的音响特点总结为周期性、对比性、不可预测性三点。

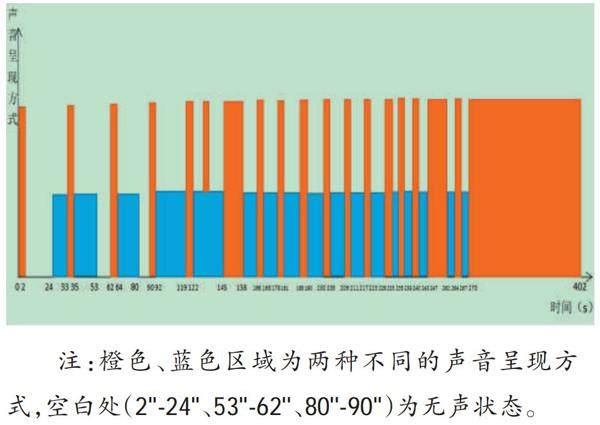

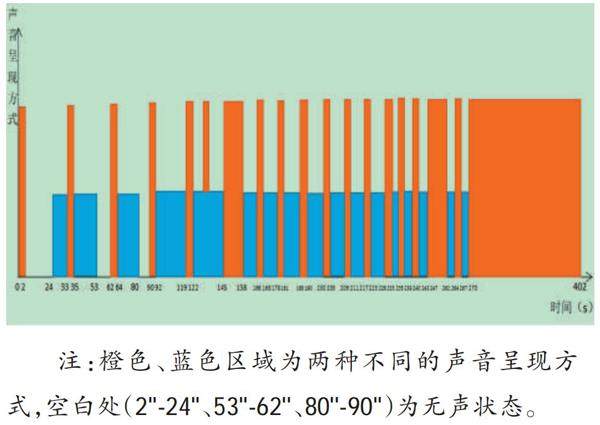

从音响整体上《塔列亚》可分为两部分,第1秒到6分42秒是第一部分,剩下的是第二部分(由于在听觉上只能以时间来判断声音的发展过程,所以笔者以时间来记录听觉过程)。该作品的音响呈现方式及布局不同于传统音乐作品,基本以碎片化的形式展现声音的变化与发展,音响效果复杂、尖锐,难以辨别清晰的旋律和明确的节奏型。下文分别对《塔列亚》第一部分(1''—6'42'')和第二部分(6'42''—18'02'')中的声音发展作较具体详细的分析。

1. 周期性

该作品中声音虽以不同的方式呈现,但笔者从聆听中感受到该作品第一部分中声音的产生、发展、持续、衰减乃至消失具有一定的周期性规律,从而导致音响也随声音的进行而此起彼伏。所谓“周期性”即事物在运动过程中,某些特征多次重复出现,并按照一定的模式,不断地循环往复。这里指声音所呈现的音响样态总是强弱、强弱、强弱……循环,整体上造成一种强弱交替的周期感。

该图示的目的并不在于描绘声音的具体变化,而是笔者从整体听觉上的主观体验对第一部分中的两种声音呈现方式所具有的“周期性”作较为直观的呈现。