在中国当代音乐创作中,中西混合编制室内乐作品以其独特视角向世界展示了中国气质。而“中西元素”混合运用作为中国作曲家的独特创作方式,成为中国高校室内乐作曲教学中重点研究内容。本文将以“中西元素”混合技术为研究对象,从音乐创作与作曲教学互动影响的视角展开论述,希望由此引发专业人士对中国现代音乐创作未来发展的思考。

一

在全球化进程中,专业音乐创作出现了多元化趋势,借助现代作曲技法表现本土韵味是当代音乐创作的重要现象。各国作曲家将本民族音乐特征融入个人音乐语汇,通过成熟的西方作曲技法呈现,形成了风格迥异且带有自身个性和地域特点的音乐语言。在中国当代音乐创作中,“中西元素”混合运用在二十世纪七八十年代就已蓬勃开展,它成为中国作品在世界范围广泛传播的主要手段,身处海外具有影响力的中国作曲家如周文中、陈怡、周龍、盛宗亮等很早就开始在作品中尝试“中西元素”综合运用方式。经过多年酝酿发展,海外作曲家以“中西元素”混合为技术手段的作品日臻成熟,并得到了专业音乐领域的逐渐认可。例如,上世纪八十年代成立的纽约“长风中乐团”及其举办的作曲比赛成为重要展示舞台,涌现出了众多中西混合编制的室内乐作品。这些作品通过“长风中乐团”在海外广泛传播,得到了美国主流音乐界的关注,二胡、筝以及琵琶等中国乐器也逐渐进入国际视野。

新世纪以来,“中西元素”混合运用已经成为中国本土作曲家展现个性音乐语言的主要方式,如何用西方乐队形式与作曲技术讲好“中国故事”,更成为中国作曲家主要的创作与研究方向。中国作曲家的成长背景是其展现自身情感、表达本土精神的源泉,是他们在世界舞台推广中国品牌的精神内核,中国气质与西方技术完美结合已成为新世纪以来中国作曲家音乐创作的主要发力点。

随着成功作品不断问世,混合运用“中西元素”理念逐步进入中国高校作曲专业教学之中,各高校和组织机构不断推出以“中西元素”混合运用为主题的作曲比赛和音乐论坛,从而推动了高校作曲教学的长足发展。另一方面,理论家的研究成果对“中西元素”的混合运用的创作理念提供了支持,两者形成了理论与教学的良性互动。例如,天津音乐学院举办的2018年首届“FUSION”中西混合器乐室内乐作曲比赛,鼓励青年作曲家采用中西乐器结合的方式创作新作品;中央音乐学院推出的林肯中心塔利音乐厅“2018中国当代音乐——中央音乐学院作曲家新作品世界首演音乐会”,呈现了中西乐器结合以及中西观念和技巧互融的作曲理念;2022年“和乐中西,融创未来——中央音乐学院作曲系教师管弦乐、民族室内乐新作品音乐会与中央音乐学院首届音乐评论比赛”举办,以音乐会新作品为研究对象,探讨了近年来中国理论家对“中西元素”在音乐创作中的运用手法与审美观念的认知等。所有这些理论思考与音乐实践,对高校作曲教学给予了极大支持,开拓了师生的思辨与想象空间,让年轻学子进一步体会了运用西方音乐形式展现中国内涵的作曲理念。

在高校作曲教学中,学生创作所采用的编制形式多样(包括独唱、独奏、室内乐、合唱以及管弦乐队等),其中室内乐因其结构个性和易操作性而与作曲专业教学紧密相连,它也成为高校作曲系学生音乐实践的重要形式。在《新格罗夫音乐与音乐家辞典》中chamber music指的是为小型器乐合奏而写的音乐,教师指导学生使用小型器乐组合形式在对位线条、音响形态以及逻辑构思等方面熟练运用创作技巧,培养了学生们器乐化写作思维以及处理细腻线条的能力。室内乐写作为学生提供了技术训练空间,并为其在舞台上展现构思提供了载体。同时,教师指导学生用室内乐展现“中西元素”多元混合方式,也是引导学生寻找个人语言的极好途径。

由于“中西元素”混合运用已成为中国当代音乐公认的创作方式,因此如何以课程方式系统地将它体现在高校作曲教学中,如何让“中西元素”真正融入学生的创作基因中,成为教育者亟待思考的问题。高校作曲系学生通常所涉及到的中国元素课程包括民歌、戏曲、中国音乐史等,这些课程从分散的角度帮助学生了解“中国元素”的外在特征。在作曲主课中,教师将统筹各方资源,并与当代创作技术相结合,有意识引导学生将这些所学知识运用到音乐创作中。但以上课程内容只是着眼局部内容,并且课程之间相互分离,国内高校中还没有系统教授“中西元素”混合运用方式的课程。因此,改变“中西元素”课程内容分离授课现状,系统全面地指导学生掌握“中西元素”混合使用的方式,是高校作曲专业教学需要继续改革和创新的内容。而如何改革与创新,可以从几个方面去思考。首先,全方位引导学生深入了解中国本土文化,并开展各民族音乐学习。课程内容包括音乐素材模仿与积累(特色乐器、演唱方法以及核心韵味),了解民间音乐背景和审美特征。其次,设计规划“中西元素”互融课程,例如中西素材结合与对比手法、西方形态交融中国韵味以及本土元素世界语言呈现等内容。第三,思考并明确未来创作方向,探索属于学生们自己的音乐语言。作为作曲专业学生,未来寻找什么音乐语言、走什么创作之路,是以西方技术为主,还是用作曲技术讲述“本土韵味”,这些创作定位都需要在高校学习期间深入思考并确定方向。

如果说,在室内乐范畴中指导学生运用多元“中西混合”元素是作曲的灵魂,那么系统教授的西方作曲技术则成为学生充分展现作品中国韵味的手段。中国高校作曲教学的现状为,继承西方理论体系包括和声、复调、曲式以及配器等作曲技术基础课程,作曲主课老师根据其个人创作和经验指导学生综合运用技术。因此,当前高校还缺少完善的综合作曲教学体系课程,存在“四大件”与作曲教学各自分离的情况。作曲是一个动态过程,展示了作曲家音乐理念和创作技术的综合运用能力。赵晓生教授曾在“音乐活性构造——对音乐分析学的一个新视角”中提出, “真正的音乐只能是过程的”,“不从僵化的、固定的、图式的方式研究作品之结构,而从活性的、运动的、过程的、变异的角度,探索音乐的构造过程之秘密。”[1]这样的分析理论揭示了作曲学科特点,作曲教学应在创作主线中,动态引入作曲技术各项因素。“即从作曲学的角度统合现存的技法分离理论系统,从史学的角度梳理并勾勒出作曲学科的发展路径,做到不偏颇、不单一,作曲技术相互贯连、理论和实践经纬交叉。”[2]贾达群教授认为,“音乐分析既然是从作曲的角度来分析研究作品,就必然要统合与作曲相关的‘四大件’技术及其理论,统合的研究视角必然会增强对作品结构的全方位关照,从而进一步提升了对作品结构构建和形式化程序认知的程度。”[3]通过以上的观点我们发现,高校作曲教学应遵循学科特点与规律,以创作为主线,整合与之相关的所有课程内容,尝试用综合而活性的动态音乐概念,将业已分离的各个学科综合一体,立体而动态地开展高校作曲教学进程,引导作曲学生进行创作活动。

二

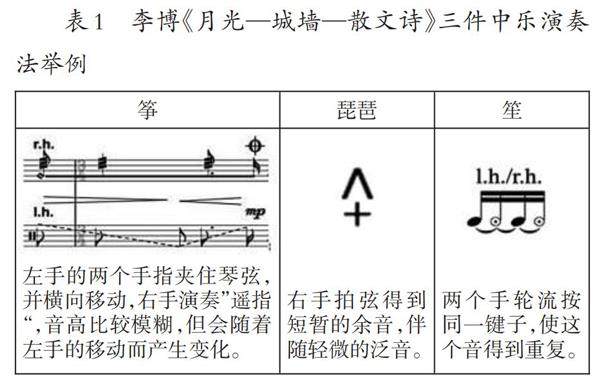

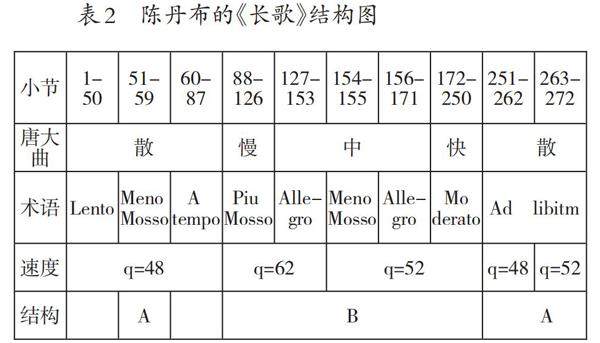

在中国当代音乐创作中,乐器音色、音乐形态、素材内容、生活方式、地域特征以及审美理念都是“中西元素”的内容来源,高校作曲教学可尝试整合与“中西元素”相关的各类资源,将它们以活性方式综合引入作曲教学体系之中。作曲家在实践中运用了千变万化的“中西元素”混合类型,本文尝试在室内乐创作范畴中,从音色调配、素材融变以及个性语汇等三个方面研究“中西元素”混合方式,并将研究成果放置于高校作曲教学之中讨论其价值和意义。

(一)音色调配

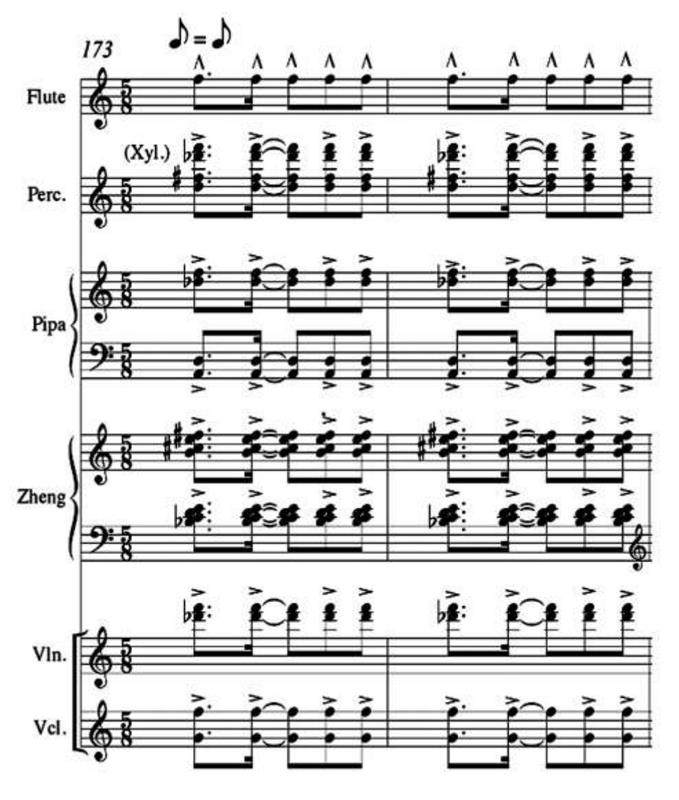

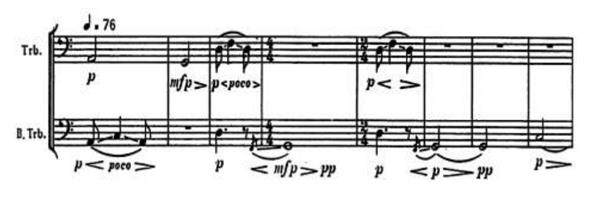

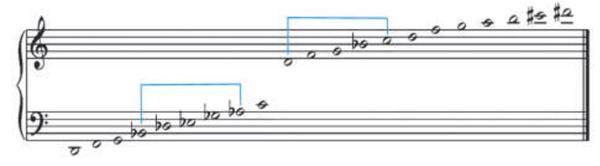

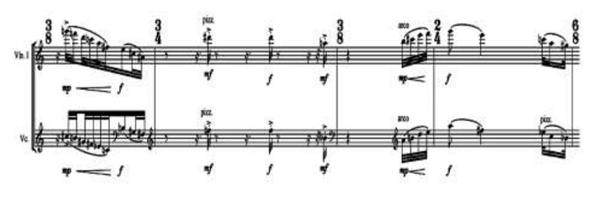

在“中西元素”混合类型中,中西乐器搭配给予了作曲家想象空间,形成音色对比或融合。音色搭配呈现了隐性与显性的效果:显性,听众通过聆听,直接感受不同色彩碰撞与对比,例如中西乐器混合、中西乐器不同演奏法等;隐性,“中西音色”混合的更隐秘境界,听众无法分辨中西乐器具体色彩特质,但可感受到独特的音色语汇等。本文将从编制、演奏法以及音响三个不同角度论述音色调配的不同表现方式。

1. 编制

西方古典音乐以和谐为基础,无论音色音响,还是和声配器等都讲究平衡。西方室内乐的经典组合,包括木管五重奏、铜管五重奏、弦乐四重奏以及钢琴三重奏、四重奏、五重奏等。在西方室内乐形式影响下,中国民乐也在实践中形成了公认的编制组合,其中最具代表性的是江南丝弦五重奏。

随着作曲家不断探索,中国当代室内乐作品也出现了数量众多的编制组合,包括纯中乐以及中西混合等。尤其新世纪以来,随着演奏家积极推动,单一民族乐器组合成为亮点,频繁呈现在舞台之上,具有代表性的包括中央音乐学院“茉莉花”扬琴重奏团、中央音乐学院阮族室内乐团以及中央音乐学院“弓弦舞”二胡重奏组。作曲家也不断探索单一民乐组合规律,并挖掘多种可能性,创作了大量成功作品,例如秦文琛的阮《大地 · 云影》(2010/11)、朱琳的琵琶《仓才》(2014)、李博禅的二胡《弓弦舞》(2014)以及于洋的扬琴《云中虹》(2018)等。

随着创作需求不断变化,乐器使用自由度加大,中西混合编制室内乐开始广泛运用于中国当代音乐创作之中。在以西乐为主导的中西混合编制中,古筝、琵琶、二胡、笙以及扬琴等作为特殊音色点缀其中,打破了西方室内乐组合的平衡。