“我以为上海是一个大农场。”2005年,24岁的美国青年ChristopherSt.Cavish落地上海浦东机场,在从机场到酒店的漫长且灯光稀疏的路途上,他这样想。直到一小时后,汽车开进陆家嘴,看见高耸的东方明珠和奔腾的黄浦江后他放下心来,“上海是个大城市,我在这儿待一年应该没问题。”

Cavish是以厨师的身份来到上海的,但一年之后他就辞去了工作。他并没有离开这座城市,而是带着异乡人的身份,游走在上海老城厢的窄巷里,一年又一年。他有了自己的中文名字沈恺伟,也有了厨师之外更多的职业身份。他做过杂志社的美食撰稿人,做过夜店DJ,还做过跨国公司的研究员,用他自己的话说,总是在写作和能支付房租的工作之間切换。

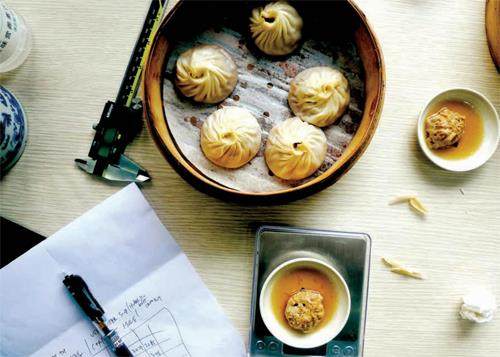

他最出圈的一次,是在2015年写了《上海小笼包指南》,当时他用电子卡尺和电子秤测量了上海52家餐厅的小笼包,而后被称为“最懂上海小笼包的外国人”。

在上海的18年,他写过很多文章,从食物到与食物相关的人,最终转向了自己。2023年10月,《洋盘:迈阿密青年和上海小笼包》(以下简称“《洋盘》”)出版了,这本书讲述了他在中国的生活经历,以及他的家族与中国的渊源。

书名里的“洋盘”一词是一个上海朋友告诉沈恺伟的,在上海方言里,洋盘指的是外来人不了解本地习俗、不懂装懂,常带有嘲讽意味。不过,沈恺伟觉得这个词用来描述自己正合适—一个在中国待了18年却仍然无法理解所有事情的局外人。

“我不能假装我知道一切。”沈恺伟伸出双手比划了个直径约10厘米的圆圈,“我知道的事情就像这个圆圈,而我不知道的事情可能有一个房间那么大,也可能有整个上海那么大。”

沈恺伟在上海的18年,伴随着这座城市的高速发展和时代变迁,他是一个见证者,也是一个参与者。在这座城市待得越久,沈恺伟觉得自己了解的事情越少,这或许也是他依然没有离开的原因。

Part1城市

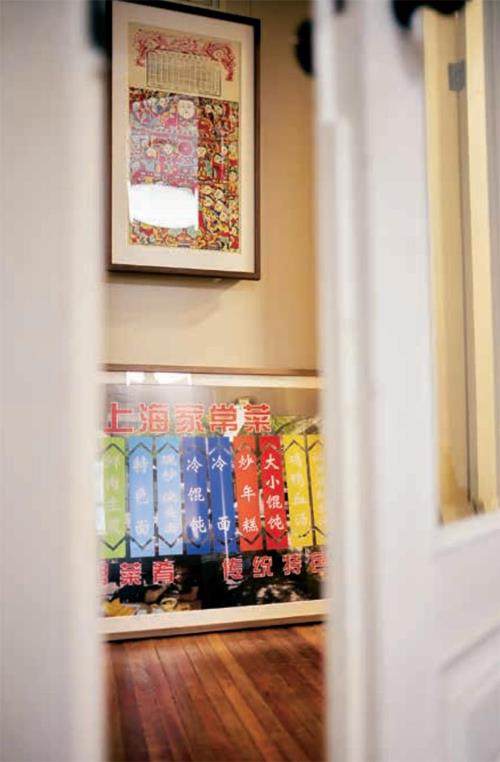

沈恺伟租住的公寓在上海徐汇区的复兴西路上,距离公寓不到一公里处,就是上海的一大网红打卡点—武康大楼。这里是曾经的租界区,如今又被人们称为“梧桐区”,马路两边是生长数百年的悬铃木,夏天它们投下的浓密树荫能覆盖整条街道,秋天落下的红叶堆积在街道两侧,又是另一番味道。

区域内至今保留着大量未被拓宽的马路和欧式风格的老洋房,装修精美的咖啡馆、西餐厅、小酒吧比比皆是,德国、美国等许多国家的领事馆坐落在这里。或许正因如此,“梧桐区”也是外籍人士在上海的一大聚居区,常常能看见一些外国人站在酒吧门口聊天,或是在咖啡馆里办公。

沈恺伟已经在梧桐区住了超过10年,尽管期间搬过五六次家,他从没有离开过这片区域,住过的房子之间距离可能只有几百米。“每次搬家就是把东西塞进箱子,把箱子塞进卡车,卡车开出去500米就到了新家,再把东西拿出来,塞进新公寓。”沈恺伟调侃道。

他喜欢梧桐区高大茂盛的树木、并不宽阔的街道和低矮的房子。他在上海住的都是楼层不高的老公寓,他不想爬很高的楼梯,也不喜欢电梯。如今他住在只有六层楼的公寓里,从书桌前的窗户就可以看到外面的街景。偶尔会有些吵闹,但他喜欢这种真实的生活的气息。

2005年,沈恺伟来到上海的第一站就是象征上海发展和现代化的地标—黄浦江东畔的陆家嘴,这是一个与梧桐区完全不同的上海。那时的陆家嘴已经有了一些高楼,但更多的是建筑工地,后来被戏称为“三件套”的金茂大厦、环球金融中心和上海中心大厦,当时只有金茂大厦已经开业,另外两栋仍在建设中。沈恺伟的第一份工作是在浦东香格里拉酒店翡翠36餐厅做厨师,餐厅位于36楼,透过落地窗可以看到绚丽的东方明珠塔和几乎24小时不间断施工的工地。

相比上海现代化的一面,沈恺伟还是更喜欢这里复古、老旧的那一面。他的家乡迈阿密也是一座现代化的都市,他觉得那里有些无聊—“房屋和建筑都是新的,所有东西看起来都是一样的,它们没有精神,也没有灵魂。”他喜欢城市里自然生长的部分,而不是被塑造出来的千篇一律。

刚来上海时,沈恺伟常常和朋友们在午夜骑车穿梭于上海老城区的街巷,他去过虹口区的小巷、黄浦江畔的工业基建工地、苏州河边的棚户区。在那里,他能切身感受到上海的历史。