是什么激发了你创作这组《鱼多肉足》?

傅拥军:一切都来自我的母亲河——灵山江,这条江是钱塘江上游最长的一条支流,全长88公里。我从小在江边长大,我小时候的记忆就一直跟“水”有关。小时候我刚学会游泳,就恨不得每天都泡在水里,时刻盼望着夏天马上就到,马上就能去游泳了。每次下水玩到很久才回家,即便是被母亲一通打,第二天还是要去。为何如此痴迷?因为在水里让我感受到了一种自由。就这样,水性练了出来,于是我就有了挑战“水”的想法。有一年,洪水特别大,我们在岸边能看见牛被冲走了。我决定要在洪水中横渡灵山江,游到对岸去,才能彰显我的厉害。从我当时所处的位置顺流而下,不远处是一个大坝,要是没能及时游上岸,这是要命的事。于是,我和我的表哥,往上游走了1公里,我们乐观地觉得,虽然水流很快,但有了这1公里的富余,我们能够很顺利地游到对岸。结果游到一半的时候,我们有些害怕了,开始犹豫了,想退回来,但又觉得都游到一半了,退回去有些可惜。正犹豫之际,发现已经游了一半多了,于是就硬着头皮往前游。最后在距离大坝不远处,精疲力尽的我们上岸了。这是我第一次感受到大自然的厉害,以后再也不敢这样“作”了。人是在教训里面长大的,这种小时候的记忆,对我人生成长的影响特别直接,也特别深刻。

小的时候,一到夏天,我们去江里抓螃蟹,小小的螃蟹把壳去掉,裹上点面粉,用油一炸,哇,真是美味啊!说到这个,我现在都想吃了。当时江里还有人用炸药非法炸鱼,我们小孩不知道什么是危险,也跟着他们去捞鱼,被炸出来的鱼太多了,我们两只手都拿不过来了,就往裤腰上别,但当我们从水里走上岸的时候,裤腰上的鱼顺势又滑下去,没了……

当时,我们家上面有个黄铁矿,有时候会有废水排出来。这是有污染的,一旦他们开始排放废水,江里的鱼要么死掉要么晕掉,总之是漂浮在水面上。可我们并不知道这些鱼其实也是有毒的,反倒是非常开心,因为有鱼可以吃了。

这些都是我儿时的记忆,也都在我这些年的摄影作品中体现了出来了。

为何以《鱼多肉足》为题?

傅拥军:“鱼多肉足”这四个字,是我在沿江寻访的时候,在一户农民家看见的,它就刻在那家人的碗柜上。我第一眼看到它,就觉得这就是我的标题。本来,我也可以用“母亲河”或者“灵山江”作为标题,但是,这两个都太直白,让人没有想象的空间。而“鱼多肉足”,字面上的含义是灵山江两岸老百姓最朴素的心愿,也是我个人对家乡的记忆。其实,这也蕴含了中国普通百姓的朴素心愿和回忆。在我看来,“鱼多肉足”四个字,用一种诗性的语言,将个人感受与集体记忆融合到了一起。

当下,拍家乡,拍“乡愁”的作品很多,你觉得《鱼多肉足》的特点在哪里?

傅拥军:这几年我做鄉村研究比较多,之前也策划了一个江河影像考察的展览,这些经历给了我许多的启发。

我镜头下的这条“江”,要有这条“江”自己的特点。要拍出它的特点,我就必须深入调查研究,去感受它、了解它。为此,我从源头开始,自上而下,来来回回走了好几趟。

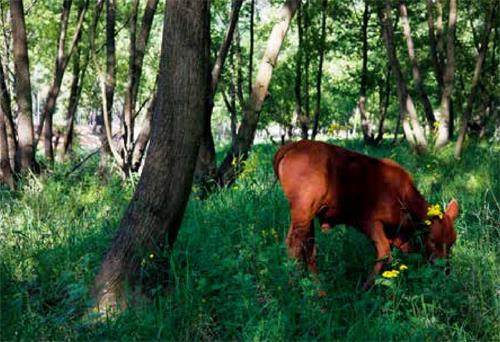

一提起江南水乡,绝大多数人第一时间就会想到乌镇、周庄,想到那种平静、安逸的“小桥流水人家”。我的家乡也应该是江南水乡,只不过是另外一种景象:充满原始野性的河流,弯弯曲曲,绵绵悠长,在河流两岸形成一个一个村落。不同于“小桥流水”,灵山江水不深也不急,周围的山不高也不险,但一步一景,别有韵味。

我这几年研究乡村,发现在华夏文明诞生之初,由于人类无法对抗大江大河所带来的危险,真正诞生文明的地方往往是小河流周边。