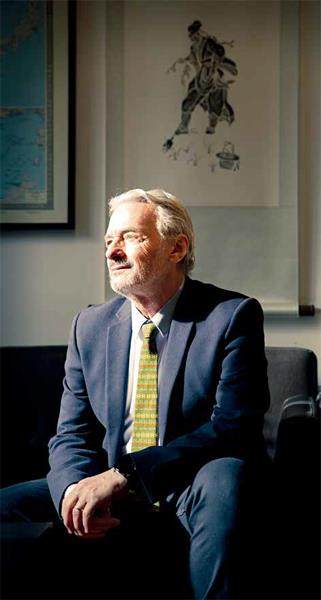

在哥伦比亚驻华大使塞尔希奥·卡夫雷拉的办公室中,一幅笔酣墨饱的书法作品吸引了《环球人物》记者的注意。“大漠沙如雪,燕山月似钩。何当金络脑,快走踏清秋。”这是唐代诗人李贺的《马诗二十三首·其五》。

卡夫雷拉说:“我很喜欢这首唐诗,也很喜欢中国书法。我的办公室里有许多中国艺术品,它们让我想起我的青春岁月。中国文化影响了我的生活,也影响了哥伦比亚。”

1963年,13岁的卡夫雷拉第一次踏上中国的土地,他与中国的不解之缘,也从此开始。

13岁进崇文小学

2023年3月,卡夫雷拉来华履职。

抵达北京首都国际机场时,他发现这里与他60年前第一次来华时已经大不一样:“我记得那时我们全家是坐着一架小飞机来的,当年的北京首都机场航班很少。今天,北京首都国际机场是全世界最大的机场之一,停机坪上到处都是飞机。”

卡夫雷拉的父亲法斯托生于西班牙,年轻时为躲避法西斯的迫害而逃离故乡,来到哥伦比亚“扎根”。他是哥伦比亚最早的一批电视节目导演和演员之一。1963年,他以外国专家的身份来到中国,为中国的西班牙语教学作出重要贡献。

卡夫雷拉和妹妹随父亲来到北京,进入崇文小学就读。“那时没有双语班,老师们都用汉语讲课。我的老师念我的西班牙语名字塞尔希奥很吃力,便给我起了一个中文名志强,因为他觉得我的意志很坚强。”卡夫雷拉说。

在北京,卡夫雷拉曾和同学在一家工厂工作了一年多,还去农村帮农民收过白菜。“那段时光给我留下很美好的回忆,也在我的人生中留下了深深的印迹。”他与好友们经常冬天一起滑冰,夏天一起去颐和园游泳,或者骑自行车在北京周边游玩。“我至今还与我学生时代的朋友们有联系,他们依然叫我志强。每次与他们交谈,我都能感受到中国的朝气和创造力。”

受父亲影响,卡夫雷拉从小就是个摄影迷。父亲曾送给他一台8毫米电影摄影机。到北京后,他带着这台摄影机走遍大街小巷。“我意识到自己不仅喜欢摄影,也对讲故事很感兴趣。我就此开始制作电影短片,记录我在中国的所见所闻。我在中国迈出电影生涯的第一步。”

1971年,卡夫雷拉和家人离开了中国,但他与中国的故事,远未结束。