画家杨先让马上就要94岁了,该有老人模样了,可他没有。

采访那天,我们刚走进楼道,就看到他站在门口,热情地招呼我们进屋。他步伐稳健,精神矍铄,烧水倒茶亲力亲为,记忆力惊人——清楚地记得自己的哪幅作品在哪本画册,并迅速翻到那一页。他的大部分时间是在画室度过的。不大的画室被分成两部分,一边是书桌,用来抄古诗词、古籍,也读书、写文章。桌上有些乱,摆着书、笔筒、台灯、照片、词典等,还有高高一摞蓝皮线装本。他每天早起做早餐,饭后便坐在这张书桌前抄书,已经抄到了第八十八册,封皮上写着《宋词选录》。

画室的另一边,是一张大画桌,用来写书法、画画。他最近热衷画牡丹,墙上挂着的那幅,画于前不久北京的一个雪天。一眼望去,牡丹在墙上大朵大朵地开着,有白,有粉,也有红,花团锦簇。画的上方,杨先让还仿王冕的梅花图,题了一首小诗:吾家小院有牡丹,箇箇(个个)花开传神气,不要人夸好颜色,只愿清香满乾坤。

“我的小院里种了10棵牡丹,北方的品种,容易栽。”杨先让对我们说。现在是冬天,玻璃窗外的小院略显凋敝,只能想象一下花开时节的热闹了。

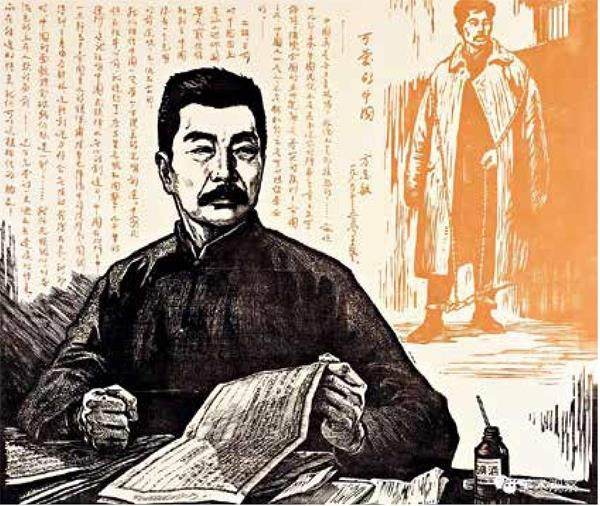

再回过身,视线上移,则看到书桌上方的墙上正挂着两幅版画。一幅是《懷念我们的周总理》,一幅是《鲁迅与〈可爱的中国〉》,都是杨先让的作品。最让人意外的是,画室左侧的木柜,上面凸凹不平,仔细辨认才发现花纹也是一幅画。向老人打听,那柜子竟然是版画《大庆会师》的木板拆后打造的。

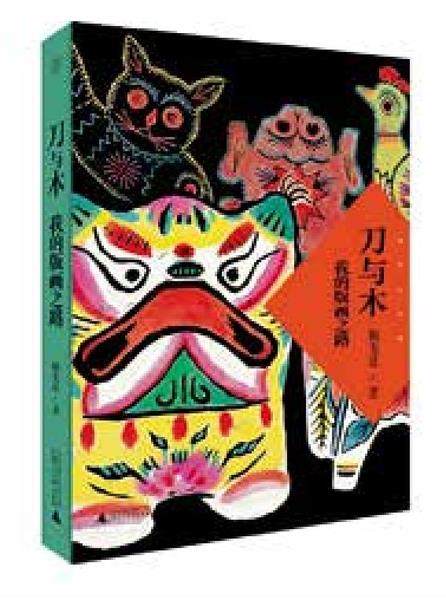

版画,是杨先让漫长艺术求索路上的一站。版画之前,有油画、水墨,版画之后,是民间美术。上世纪50年代,他与木刻刀结缘,刻《武汉之夜》,也刻北京《春日》;刻《延安组画》,也刻《大庆会师》;刻名人、伟人肖像,也刻民风民俗……以刀为笔,为那个时代留下生动的印记。2023年年末,他出版新书《刀与木:我的版画之路》,“算是对我60余年版画创作的总结,也算是对人生的一次回望”。

“本来想当演员,却成了画家”

杨先让的艺术历程,都没什么计划或者明确的目标,“很多都是想不到,而走到那一步了”。

这与他的成长环境有关。1930年,他出生于山东省牟平县养马岛中原村,祖父在仁川经营绸缎庄,父亲在哈尔滨开油坊工厂,叔父是英美烟草公司奉天总代办,家境殷实。父亲爱好书法,热衷收藏字画,“每年两次,将那些字画拿出来,晾晒、欣赏”,算是少年杨先让的艺术启蒙。

“我从小功课不好,书背不出来,算术也算不好。稀里糊涂喜欢上艺术,喜欢画画、唱歌跳舞。”杨先让说。17岁时, 他就曾导演过话剧《雷雨》,出演二少爷周冲。

1948年,杨先让揣着一封给戏剧艺术家欧阳予倩的介绍信,准备考南京国立剧专。路经北平时,遇到同乡,经不住鼓动,在突击了绘画的基础知识后,考入了国立北平艺专美术系——中央美术学院前身。上了美术系,依然爱“玩”,成了文艺骨干,还当上了合唱团、舞蹈队的“头儿”,他和妻子张平良就是在舞蹈队相识、相爱的。

杨先让至今还记得一件“特别骄傲的事”。1950年初,学校校庆晚会,院长徐悲鸿出席,郭沫若和欧阳予倩也都在台下观看演出。杨先让和同学演了一个小歌剧,下了台,还没卸装,就有同学跑过来说:“院长叫你们,到前面见个面。”

过去之后,中戏院长欧阳予倩说:你们演得好,到我们那里去吧!徐悲鸿着急了:这怎么可以!快走快走!“本来想当演员,却成了画家,真有戏剧性。”在杨先让的记忆里,徐院长人很好,还送过他电影票、戏票。后来,他怀念院长,刻了一幅版画《徐悲鸿》,还写了《徐悲鸿》一书。

从美院毕业后,杨先让被分配到人民美术出版社,绘制宣传画和年画。他每年都下乡作画,背着笨重的油画箱,画油画、速写,也画水彩。1955年春,他到河北乡下写生,画了一套反映农村合作社新气象的黑白组画,在《连环画报》上发表。