2023年12月29日下午,著名作家、甘肃省作协副主席雪漠受邀与上海市政协提案委员会常务副主任、上海市妇联一级巡视员翁文磊女士,复旦大学政治学系教授、中国家庭文化研究会副会长、上海妇女学学会副会长郑长忠先生相约“下午茶”,进行了一场别开生面的圆桌对话,围绕“爱不落下”“世界是心的倒影”“心定气闲·迎接2024”等主题畅谈创作体验、阅读人生。

第二天,他又来到上海图书馆东馆举办跨年演讲:“大变革时代如何安住?”来自全国各地的近千名读者闻讯而至,与线上近万名读者共同见证了雪漠精彩的演讲。

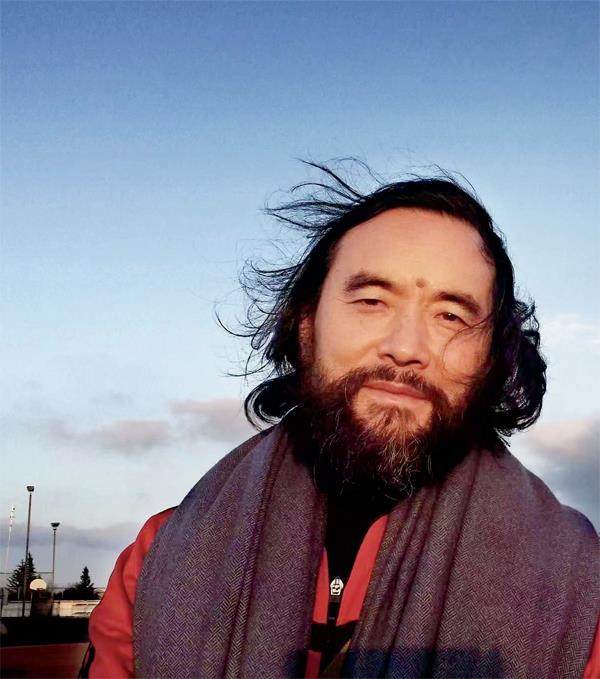

从大漠走来的雪漠留着大胡子,典型的西北大汉的模样,说话却是低声低调的。

2000年,他以河西走廊为背景,描写以老顺一家为代表的西部农民物质匮乏、精神贫瘠生活画面的长篇小说《大漠祭》一经问世,就引起了文学界的关注。

这部写了整整12年、几易其稿的作品,为雪漠赢得了“第三届冯牧文学奖”“上海长中篇小说优秀作品大奖”“中国作家大红鹰文学奖”等十多个奖项的肯定。

迄今为止,雪漠已经创作了“大漠三部曲”(《大漠祭》《白虎关》《猎原》),“灵魂三部曲”(《西夏咒》《西夏的苍狼》《无死的金刚心》),“故乡三部曲”(《深夜的蚕豆声》《一个人的西部》《野狐岭》)以及《羌村》等浓厚西部风味的长篇小说,还创作了《爱不落下》《老子的心事》《佛陀的智慧》《空空之外》《世界是心的倒影》等非虚构作品。他的作品被译为英、法、德、西班牙语等20多种语言,在世界范围内出版发行。

这些年来,雪漠越来越将目光转向中国传统智慧。当代人面临生活的压力,战争和瘟疫等不确定因素对每个人的生活造成积压,导致人们容易焦虑、缺乏安全感。因此,现代人更需要人文精神的照亮;需要修心,让自己的心静下来,走出心灵的困惑。

雪漠,他是来自大漠的修行者。

来自民间

《新民周刊》:小时候,您家里很穷。您曾是个牧童,每天牵着村里的枣红马到湖湾里放牧。是这样的吗?

雪漠:我的祖上都是农民。小时候,为了减轻父母的生活负担,我就出去放马,可以挣工分,挣点钱。

《新民周刊》:上小学时,您便显露出出色的记忆力,开学不几日,便能将所有课文背得滚瓜烂熟。家乡流传的凉州贤孝成了您重要的精神食粮。这些民间曲艺是不是对您产生了特别大的影响?

雪漠:小时候,我的记忆力很好,过目不忘,每天记个一两万字是很容易的。一直到三十多岁之后,有一天突然失去(强)记忆力,现在完全不行了。但是用啥,啥就来了;不用的时候,就没有了。就是没有任何念头。如果让我死记一些东西,我是记不住的,记住马上就忘掉了。

小时候,我们村里基本没有书,所以我除了课本之外,没有其他的书看。但是,我们那里有一些瞎仙会弹唱贤孝,这属于民间艺术的一种。我从小就听贤孝,自己也会演唱贤孝。贤孝的内容很丰富,有历史故事,有传说故事,对我来说,这也是一种教科书。我从小就是在它的熏陶下长大的,慢慢明白了做人的道理。后来,我写了长篇史诗《娑萨朗》,主要基调就是按照凉州贤孝说唱的那种方式写的,非常精彩。

《新民周刊》:1988年,您是怎么会写作处女作中篇小说《长烟落日处》的?

雪漠:1988年的时候,灵感突然找到我,我也很奇怪。现在看来,那个时候写的东西仍然很成熟。其实,那时候我刚刚学会写作,突然有一天就被一种巨大的灵感裹挟了,作品自己就流淌出来了,整整流淌了一个礼拜,最后就流出了处女作《长烟落日处》。

刚开始是灵感找我,后来我就训练着如何控制灵感,就是任何时候都有灵感。但刚开始的时候做不到,忽而有灵感,忽而没有灵感,然后通过一点一点地训练,最后任何时候都有灵感,随时能进入写作状态。其实,它是一种可控的流程。后来,我就用这种方式教人写作,叫“雪漠创意写作”,大家通过短期训练之后都能做到这一点,都能流淌出文章来。

我一般都是早上写作。晚上写作的话,往往写不太好。白天又有各种信息的干扰,所以写作效果也不是很好。而早上起来之后,大脑就好像被格式化了一样,非常清醒,这时候写作是最好的。我认识的很多作家,都是早上起来写作。早上写作和晚上写作,文字里的那种气场是不一样的,晚上的写作有种疲惫的、芜杂的味道,早上的写作非常干净、纯粹。

《新民周刊》:您写完您的处女作《长烟落日处》之后,投给《飞天》杂志,就很顺利地发表了?

雪漠:是的。写完之后,甘肃的《飞天》杂志很快就发表了,于是甘肃文坛就发现了我。那时候杂志的发行量很大,有几万或几十万册,和现在不一样了,现在一般刊物也就发行几百本或几千本,算很好的了。