伯丹Ⅰ步枪初出茅庐

M1868伯丹Ⅰ步枪全长1346mm,全枪质量4.2kg。单从外形上看,它和当时其他国家的单发军用步枪差别不大。该枪机匣、枪管的直径几乎相同,而且除表尺座和扳机护圈外,枪身后部的突起部分只有一个小小的梨形把手,用于打开或关闭后膛“活门”,因此枪身看起来格外细长。特别是该枪机匣尾部的线条顺滑且优雅,略呈向下的弧线状,末端设有垂直翘起的马刺状拉机柄,向后拉动时可以使击铁呈待击状态。

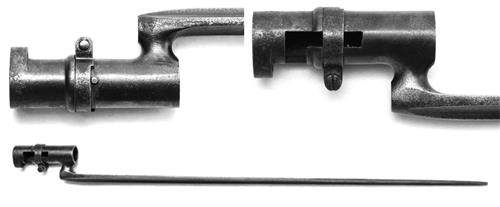

伯丹Ⅰ步枪采用全木枪托,有两个枪管箍和一个小型的雷明顿式枪口箍,均用螺丝固定,背带环分别位于第一道枪管箍和扳机护圈前端位置的正下方。枪管长825.5mm,内有6条右旋膛线。枪管前端右侧设有用于固定套筒式刺刀的方形突笋,为了给刺刀装卸留下足够的空间,可左右调节风偏的准星安装在枪口后方距离较远的位置,这是当时欧洲军用步枪的通行设计。该枪的通条头部短粗,带有横向圆孔,设置在枪管下方,但并不是靠末端的螺纹固定,而是依靠通条本身的弹性卡在枪口箍的底部,接触点在通条头向下约95mm的地方,其固定方式与俄罗斯M1856/69克伦卡步枪、美国M1861斯普林菲尔德前装枪以及后来英国生产的亨利-马蒂尼步枪类似。

伯丹Ⅰ步枪配用的刺刀同样为欧洲传统风格,采用三角形截面、钝尖设计,其优点是比刀剑形刺刀制造方便、成本低廉,缺点是功能单一,卸下后不便携带和使用。该型刺刀全长584mm,其中刀身长527mm,刀身截面最宽处21mm,套筒特别短,只有76mm,套筒内径为17.9mm。伯丹Ⅰ步枪的刺刀装上后,刀身位于枪管正下方,正好挡在通条头的前面,因此要取出通条时,必须先将刺刀卸下。

伯丹Ⅰ步枪上另一个比较传统的地方是扳机护圈,其后端向枪托颈部方向延伸出较长距离,并有一个明显的“指刺”突起,其作用是方便握持。时代相近的欧洲步枪,如奥地利M1867沃恩德尔或葡萄牙M1886克罗帕奇克步枪,包括俄罗斯自己的克伦卡步枪上,都有类似的设计,而且“指刺”突起更加明显。

该枪的后瞄具主要由弧形表尺座和带缺口的折叠式瞄准板组成,构造与埃及M1868雷明顿步枪的类似。在常用的战斗距离上,瞄准板保持平放,靠后部的倒“V”形固定缺口进行瞄准,对应的距离为500阿尔申(早期俄罗斯长度计量单位之一,1阿尔申相当于28英寸即711.2mm,500阿尔申相当于356m或389码)。对于远距离目标,则需要将瞄准板从后向前翻起,将游标移到对应的分划上,然后通过游标上的倒“V”形缺口进行瞄准,分划刻度对应距离600~1400阿尔申(相当于427~1067m或500~1089码)不等。不过,表尺座本身不像其他步枪那样固定在弹膛上方,而是与活动的“活门”部分铰接在一起,虽然“活门”本身的转动角度有限,不会直接碰触到表尺,但表尺的精确性还是会受到“活门”以及铰链本身位移的影响。如此设计实际上是权衡利弊之后的决定,该枪使用的“活门”式结构使得活动部件需要更多的纵向空间,如果表尺设置在更靠前的位置上,与射手眼睛的距离至少要达到406~432mm,显然不方便瞄准,而放在当前的位置上,这一距离就减少到大约356mm,尚属于可以接受的范围。

伯丹Ⅰ步枪的“活门”结构是建立在伯丹早先设计的M1859/67西班牙伯丹步兵步枪和15.2mm口径M1866伯丹步枪基础之上的,动作原理则与比利时阿尔比尼-布兰德林步枪基本相同,后者又被俄罗斯M1856/69阿尔比尼-巴拉诺夫步枪所复制,只是击发的具体方式存在差异。

“活门”结构的核心是钢质的“活门”,即枪闩部分,可在射击时密封弹膛,其内部容纳了击针和击针簧。“活门”通过铰链连接在表尺座上,进而与枪管后端间接固定,并可拆下进行保养。装弹、退弹时将“活门”打开,装弹完毕及射击时将“活门”关闭,关闭时其下端的小孔与机匣槽后端底部的舌形突起扣合。在机匣后部中间,贯穿着一根头部为截锥形、直径较粗的圆柱形击铁,可沿弹膛轴线前后运动,击铁外缠绕着提供动力的螺旋弹簧,其尾端的马刺状拉机柄露在枪身外部。