唐代的章碣诗中有云:“刘项原来不读书”,对刘邦、项羽的学识进行了否定。

竹帛烟销帝业虚,关河空锁祖龙居。

坑灰未冷山东乱,刘项原来不读书。

其实,他们并非大字不识的文盲,相反,还都是知识分子,只是两人在战场上的功绩把其学识的光芒遮掩住了。

下面,我们就来看看刘邦求学的三段经历。

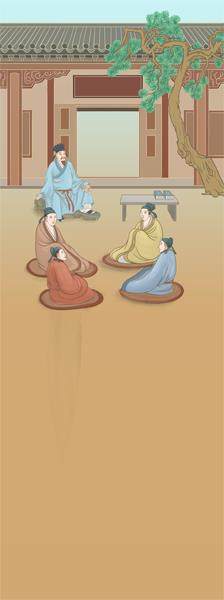

第一段:正儿八经的私塾生涯——学生时代。

刘邦七八岁以前过得很潇洒、很快乐,而刘太公却很伤神、很头疼,原因是刘邦太调皮了,每天都变着花样地出乱子,属于典型的三天不打,就上房揭瓦的人。

为了让儿子改邪归正,刘太公只好把他送到私塾去读书。

刘邦家里穷,而且兄弟姐妹又多,按理说,他这个刘老三是很难读到书的,但刘邦是幸运的,这是拜和他同年同月同日生的卢绾所赐。卢绾的老爹是当地有名的地主,在请私塾老师上自然不差钱。

虽然正史上没有记载卢老地主出钱让刘邦上学,但我们不妨从刘邦和卢绾在浪迹江湖时如影相随、不离不弃的铁伙伴关系大胆推测,两人很有可能曾经是同窗。要知道刘邦的家里穷得叮当响,显然供不起他上学,因此,卢老地主可能曾对刘邦施以援手,资助过他。

第二段:痛并快乐着的社会大学生涯——游侠时代。

当时还没有普及九年义务教育,因此,原本不好学的刘邦并没有坐在那间古色古香的书堂里熬日子,而是很快就被劝退了。

离开了私塾,刘邦踏入了社会大学,开启了自己无拘无束的新时代——游侠时代。

读书时,刘邦没学到什么安身立命的本事,唯一的收获就是友情——他和卢绾的感情日益深厚,已经到了形影不离的地步。在沛县,无论是大街小巷,还是山村田野,凡是有刘邦的地方,卢绾就一定在。在这所无拘无束、海阔天空的社会大学里,刘邦带着铁哥们儿卢绾我行我素,放荡不羁。

少年的脑子里总是充满了幻想与憧憬。此时的刘邦相貌堂堂,身材魁梧,方脸宽额,颇具黑社会大哥的潜质,因此,一些小混混也甘愿当他的小弟。很快,刘邦就在沛县一带闯出了名堂,成了响当当的“腕儿”。

按理说,在黑道上混的人,日子应该过得很潇洒,然而,刘邦的日子却并不好过,他甚至连温饱问题都不能解决。为何刘邦会混成这样呢?原因有二。

一是蹭饭伤了自尊。

干黑社会,当时的刘邦毕竟还嫩了点儿,还不够黑,不够狠,不够火候,因此,很多时候,他都只能带着自己的小弟到大哥刘伯家去蹭饭。

当时刘伯家里也不富裕,刘邦总带着一帮人来打牙祭,他也吃不消,但碍于兄弟情深,他也是睁一只眼闭一只眼。

刘伯可以忍,刘嫂可忍不了了。除了“横眉冷对”以外,她还想出了一个“大招”。