一、引言

十九世紀主要流行着三个地区的小提琴学派——法国-比利时(法比)学派、德国学派、以及俄罗斯学派。在小提琴演奏的历史上,学派常被同时代的评论家所识别。这些评论家们在意识到独特的技术和风格特征的出现,并且这些特征能将一组小提琴家的演奏与其他小提琴家区分开来时,便将音乐家归类于不同的学派。各个学派对于小提琴的音乐审美与演奏技法都各有特色。而各个学派在其发展过程中都受到了其中不同音乐家的影响。例如,德国学派受到了之前维奥蒂(Viotti)/巴黎/法国学派的影响。并且,其中代表人物路易斯·施波尔(Louis Spohr)的小提琴演奏理念与约瑟夫·约阿希姆(Joseph Joachim)相比,虽有相似,但存在不少的差异。前者是德国学派早期有影响力的音乐家,而后者在十九世纪末被广泛视为德国小提琴演奏独特传统的化身,并且在其之后,德国学派的一些艺术与技术规则逐渐衰退。综上,两位音乐家在德国小提琴学派发展史上都有着重要的地位。因此,本文选取这两位音乐家进行对比。

本文的目的在于通过对比十九世纪路易斯·施波尔与约瑟夫·约阿希姆创造的两套杰出的小提琴演奏与教学法著作《Violinschule》(英译为《Violin School》,在此中译为《小提琴学校》),让现代音乐工作者和学习者对十九世纪的小提琴结构及其演奏和教育方法有更丰富的了解,以及为小提琴演奏者对于小提琴技巧和风格的学习和教育提供一些历史依据,并希望能够鼓舞读者学习这两套著作。此外,通过学习他们的小提琴方法,小提琴演奏者能够对其技巧和相关音乐风格获得更好的理解,特别是在遇到受这两位音乐家影响的作品时。虽然这两套小提琴方法的历史已超百年,但是它们对现代音乐人仍然非常有价值。除了提供历史依据和知识外,它们还能折射出在十九世纪小提琴这件乐器,其技巧和音乐风格的发展。这两套小提琴方法并非各自独立,它们是众多音乐家们互相学习带来的成果。就出版日期而言,施波尔的《小提琴学校》问世于19世纪初,而约阿希姆的在二十世纪初才出版。因此,约阿希姆学习和借鉴了施波尔许多,但同时也对施波尔的部分理念提出了不同意见。

二、德国学派简介

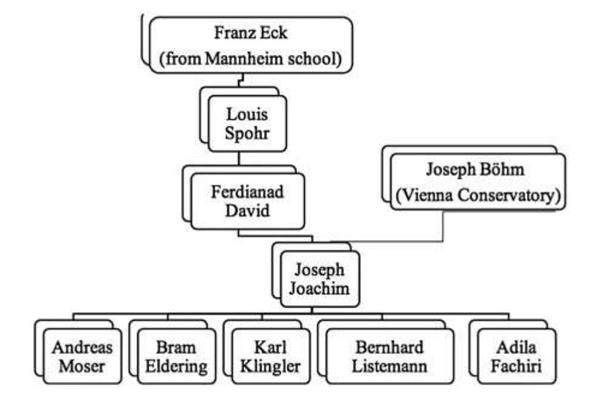

德国学派同时包括了匈牙利学派,其风格基于其民族文化并融合了多种不同的风格。早在十八世纪,在德国的曼海姆(Mannheim)聚集了一群音乐家,被称为“曼海姆学院”(Mannheim school)。他们在器乐方面的表现尤其出色,这对古典风格的发展具有重要意义。约瑟夫·海顿(Joseph Haydn)和沃尔夫冈·莫扎特(W.A. Mozart)的作品就是例证,其中后者特别推崇曼海姆管弦乐团。曼海姆学院发展了一种独特的乐队演奏风格,表现在用小提琴声部演奏重要的旋律线,对动态变化做出出人意料的戏剧性运用,以及对于赋格的处理。在这群音乐家中,弗朗茨·艾克(Franz Eck,1774—1804)是其最后的直接继任者,并且是路易斯·施波尔的老师。虽然施波尔学习了艾克的风格,但是施波尔后来在1820年的巴黎旅程中受到了维奥蒂的影响,将曼海姆学院的风格与维奥蒂的法—比学派相结合,形成了一个新的德国学派。然而,在当时,德国学派的名声与法—比学派相比相形见绌。对于此情形,后来的德国学派小提琴家约瑟夫·约阿希姆和安德烈亚斯·莫泽(Andreas Moser)主张复兴德国学派的演奏与教学法。他们的尝试在十九世纪晚期是成功的,但是在约阿希姆去世后,德国学派逐渐衰退。下图(图1)为德国小提琴学派的“族谱”。

三、路易斯·施波尔

路易斯·施波尔(1784—1859),出生于德国的不伦瑞克(Brunswick),是一位小提琴家、作曲家和指挥。他成长于一个音乐世家,从非常年轻时就开始学习小提琴,并通过研究沃尔夫冈·莫扎特的总谱来自学作曲。他的创作展现出了早期德国浪漫主义的特点,他的小提琴技巧受到了他的老师杜富尔(Dufour)和弗朗茨·艾克的影响。在孩童时期,他就在小提琴演奏方面展现出极大的天赋。因此,他的音乐生涯相当顺利,并且经常担任首席演奏员。除了演奏方面外,他还发表了自己的作品、担任指导并且在一生中大量旅行。作为一位作曲家,施波尔创作了十部交响曲、十部歌剧、十八部小提琴协奏曲、四部单簧管协奏曲、四部清唱剧,以及各种小型合奏曲、室内乐和艺术歌曲作品。其创作跨越了古典主义和浪漫主义的过渡,但是在他去世后少有人听闻。此外,他还发明了小提琴腮托以及乐队的排练记号。

在巡游过程中,他遇到了大量的音乐家,其中包括约阿希姆。当他们第一次相遇的时候,施波尔已有六十多岁,而约阿希姆还不到二十岁。施波尔听过约阿希姆演奏施波尔创作的《小提琴大协奏曲》(于莱比锡布商大厦)、二重奏(于贝多芬四重奏协会举办的一个音乐会)、第七小提琴协奏曲、以及第一双四重奏。根据《路易斯·施波尔的自传》,约阿希姆的演奏被描述为:“优秀的男孩约阿希姆的演奏让施波尔感到完全的满意”,“以精通的方式”,以及“以最完美的方式。”由此可见,年轻的小提琴家约阿希姆很大地受到施波尔的音乐风格和演奏法的影响。

在1831年,施波尔出版了《小提琴学校》。此时他47岁,已在卡塞尔(Kassel)歌剧院工作多年,进行了大量创作,同时也花费了大量精力在教学上。他的学生从世界各地去找他进行全面的小提琴学习,这本著作因为他丰富的教学经验而诞生。

四、约瑟夫·约阿希姆

约瑟夫·约阿希姆(1831—1907),是一位匈牙利小提琴家、指挥、作曲家和教师。不像施波尔,他的家庭与音乐毫无关系,但是他早在五岁时就开始学习小提琴,而他在小提琴演奏方面的天赋是被一位业余小提琴家发现的。幸运的是,他的父母十分重视他的才能,并让他师从专业小提琴教师塞尔瓦钦斯基(Serwaczynski)。在那之后,从1839至1843年,他在维也纳学习,并受到维也纳学院的影响。在此过程中,在维也纳有着极高音乐地位的乔治·赫尔梅斯伯格(George Hellmesberger)成了他的老师。他发现约阿希姆的右手十分僵硬,因为塞尔瓦钦斯基只训练他的左手。之后他被伯姆(Böhm)所教,主要通过练习罗德的《二十四首随想曲》改善了右手的技巧。随后,他搬到莱比锡并受到门德尔松的重视;在魏玛受德国学派影响;在汉诺威的哥廷根大学学习;最后,他在柏林度过余生。

作为一位出众的小提琴家,他在1844年,13岁时首次亮相,演奏了贝多芬的《小提琴协奏曲》;在布商大厦管弦乐团(Gewandhausorchester)担任过首席;在莱比锡音乐学院任教;与约翰内斯·勃拉姆斯(Johannes Brahms)密切合作,并首演了他的《小提琴协奏曲》。