一、马克·海伍德的“范式”

尽管塞隆尼斯·蒙克多数时间与比波普音乐家合作,但正如詹姆斯·科里亚(James Lincoln Collier)指出的那样,他“从本质上来说从来不是一个比波普音乐家”。他的演奏风格与比波普钢琴家如巴德·鲍威尔和汤米·弗拉纳根截然不同。这些比波普音乐家倾向于创作长而快速的乐句,清晰地勾勒出潜在的和弦进行。相比之下,蒙克在他的职业生涯早期就因其音乐色彩的乖张与扭曲而受到批评。赫比·尼柯斯在1944年抱怨说,蒙克“偏爱极其有限的几个和声”,他似乎“陷入了困境”而显得“无法自拔”。加布里埃尔·索利斯(Gabriel Solis)发表了对蒙克的“独特”音乐语汇——和声、织体和节奏的总结。它包括“大跨度左手伴奏,全音阶快速跑动,以及不协和音束,尤其体现在那些同时出现的还原和降的和弦延伸音。”

这种独特的作曲风格主要来源于蒙克对于节奏欺诈概念的深刻理解,并同时在微观和宏观层面上体现在他的节奏语汇当中。蒙克的作品Criss Cross集中体现了他的这一作曲风格。本文将通过分析蒙克的作品Criss Cross,深入阐释塞隆尼斯·蒙克的节奏欺诈。

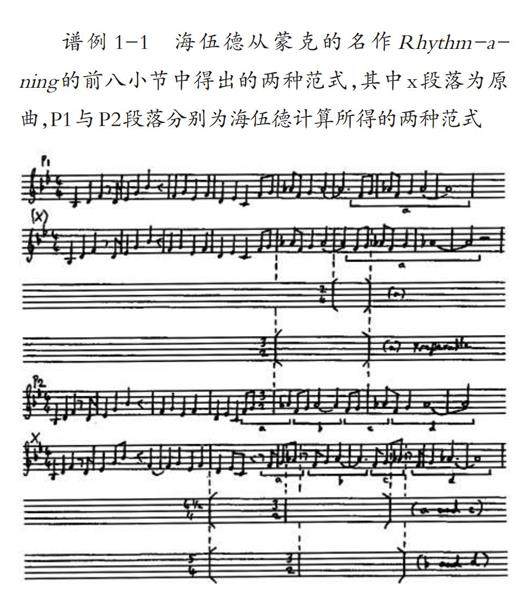

马克·海伍德(Mark Haywood)对蒙克的节奏运用进行了细致的分析,他分析了蒙克作品中的特定乐句,分离出他认为与音乐拍点相“错位”的乐句。海伍德重新标注它们,把这些乐句放入他认为人们能感知到的拍号当中——在他所谓的“范式”中改变音符的时值。为了使“范式”体现出多种不同的错位,他有时会为一个乐句总结出不同的“范式”。例如,在谱例1-1中,海伍德从Rhythm-a-ning(蒙克作曲)的前八小节中得出了两种不同的“范式”,这两种范式中的音符时值都被改变了。

在笔者看来,多重“范式”很难被同时听到。改变音符的时值并不能使分析更清晰,因为音符的时值是音乐中最易于感知的元素之一。通过复杂的计算扭曲音乐中的基本要素违背了大脑对于音乐的直观感知规律。尽管海伍德的方法有缺点,但他重新标注音乐,使重音和重拍对齐的想法很有启发意义。因此,在下文对Criss Cross的分析中,笔者不会改变音符的时值来对应原本的拍号,反之,笔者将改变拍号来以对应乐句直观上的听觉重音,并保留实际的音符时值。

二、微观层面的节奏欺诈:节拍重音与旋律重音的沖突

Criss Cross于1951年7月首次录制,并由爵士乐厂牌蓝色音符(Blue Note)发行。在11年后的1962年,蒙克第二次录制了这首作品,并由哥伦比亚(Columbia)唱片公司发行。这两个版本之间的一些细微的差别将在下面几节中得到详细解释。

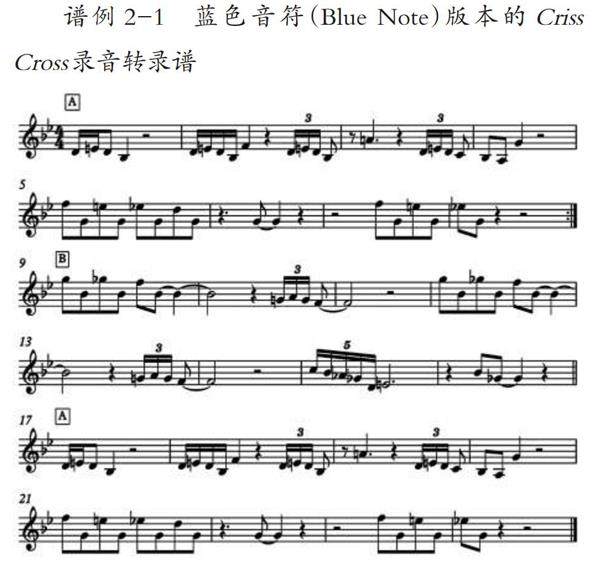

先看蓝色音符版本的Criss Cross录音。在第一小节中,听众可以感知到第一拍正拍出现了一个快速的四音音型。这个四音音型构成了一个独特的旋律轮廓,即便它的具体音高相对模糊不好识别。正是因为录音中的模糊演奏,谱例2-1中错误地标注了一个三音音型而非四音音型。在第二小节中,极为相似的音型在同样的位置再次出现,加固了此音型与小节正拍之间的听觉关联。到此时为止,节拍重音与旋律重音是相符且同时出现的。这种相似音型在相同位置的重复同样给听众带来一种听觉上的期待,认为第三次的重复也将如此。然而,出乎意料的是,第三次和第四次的音型无一出现在之后小节的正拍,而是出现在前一小节的第四拍。如此一来,听众的听觉预期就与实际听见的不符,于是节拍重音就与旋律重音产生了冲突。

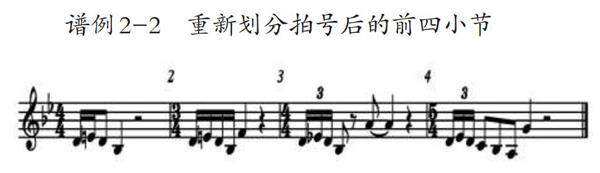

在听完前四个小节后,听众可能会形成两种不同的节拍理解。在第一种理解中,听众下意识地将旋律重音放在更优先的位置,也就是将第三次和第四次的旋律重复看做是听觉上的重拍。谱例2-2展示了这种理解经过拍号调整后的结果。而第二种理解则是优先节拍重音,将第三、四次重复看做弱拍起,也就是经过传统记谱法转录后的形式,如谱例2-1所示。

对比这两幅图,旋律重拍作为划分的4+3+4+5拍子(第四小节的五拍是为了补充第二小节缺失的一拍)与节拍重音作为划分的4+4+4+4拍子形成了强烈的听觉冲突。

这个3/4拍号的小节并不是凭空出现的,录音中此曲的前奏就已经给过了暗示。如谱例2-3所示,前奏也是由旋律中相似的音型重复构成的,而前奏中的前两次音型重复与旋律的前两小节基本相同,但是从第三次音型重复开始,前奏开始偏离旋律。与谱例2-2所显示的经过旋律重音划分后的4+3+4+5拍子不同,Monk从第二次音型重复开始一直将三拍作为一个重复周期,只是改变了每个乐句的最后一个音高。