约翰·塞巴斯蒂安·巴赫是巴洛克时期德国音乐的代表人物,他受早期启蒙思想影响,作品蕴含广阔、深邃的人文主义思想。哲学家阿尔伯特·施韦泽在其著作《论巴赫》中,将巴赫归于“客观的艺术家”之列,这足以证明其音乐是充满理性、逻辑和科学性的。

巴赫极其推崇十二平均律,用遍二十四个大小调写成的《平均律键盘曲集》被视为钢琴音乐的“圣经旧约”,包含四十八首赋格,流传最广的版本是以大、小调半音次序排列成的两卷本:第一卷(1722年出版)、第二卷(1744年出版)。本文将以赋格作品BWV868为例,对其结构及演奏风格进行分析,为演奏赋格作品提供参考。

一、复调作品体裁之代表——赋格

赋格经历了漫长的历史发展时期,从16世纪的宗教音乐采用这种体裁伊始,直到18世纪在巴赫的推动下达到顶峰,是复调音乐中最为复杂而严谨的曲式。赋格通常由“主题”和“对题”构成,主题常为乐曲首句,并以单声部形式贯穿全曲;“对题”伴随主题同时出现在其对位声部,分为“固定对题”和“自由对题”,并始终伴随主题出现。此外,还有“答题”,答题常在主题后,在主题的属调上出现。在一首赋格作品中,主题和对题通常会在不同声部中轮流出现,其间也常有过渡性的乐句起承上启下的连接作用。 赋格分为三个部分:呈示部、中间部和再现部。在呈示部中,主题会在主、属调上依次呈现于各声部,中间部则由主题展开发展的各插部构成,最后在再现部回到原来的主题,并回归主题调性。

二、BWV868作品结构分析

(一)呈示部(1—11小节)

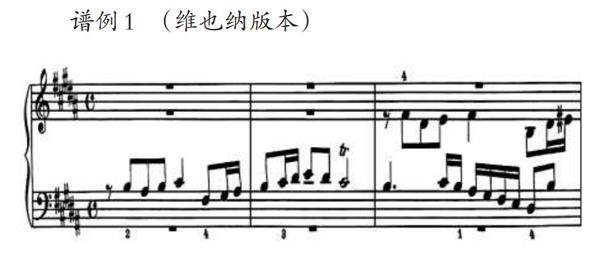

这是一首四声部的赋格作品,B大调,4/4拍,主题首次出现在中声部,从该调主音进入,主题在尾声部分出现一个二分音符的长颤音(相较主题旋律而言),填充了主题与答题部分的缝隙,使二者间衔接更为紧密,同时结束在主音上,巩固主调调性。主题第二次在高声部以属调答题的形式出现,与第一句形成主属关系的相互呼应。同时对题A出现。对题以和主题的反向旋律走向开始,凸显了音响效果的外扩延展性,随即出现与主题同向六度的上行旋律,丰富了主题的和声层次(如谱例1所示)。

主题第三次以主调出现在高声部,对题B从对题A的属调进入,镶嵌在中声部。主题第四次以属调答题形式在低声部出现,主题以主属交替的方式四次出现,分别位于“中声部(主调)—高声部(属调)—中声部(主调)—低声部(属调)”,在对称工整中富于变化,在严谨平衡中寻求发展。呈示部在第11小节第二拍以属调开放结束,并采用横向可动对位法,将主题间不容发地紧密接入中间部。

(二)中间部(11-21小节)

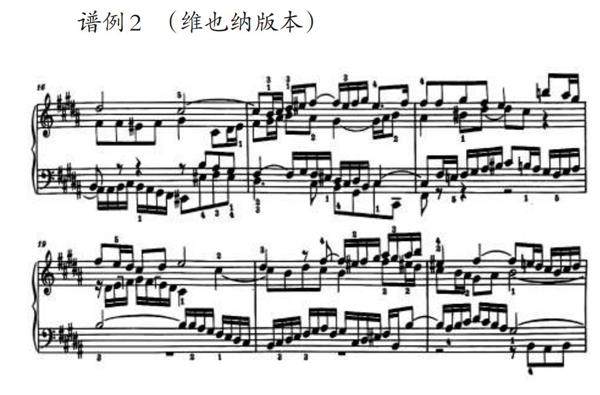

第11小节第三拍开始进入中间部,主题再次从中声部以主调进入,同时对题出现在高声部,低声部增加了三度进行的伴随旋律,后转入六度双音,弥补了低声部的缺失,使各声部保持了整体平衡。中间部主题的第二次出现,依旧是以属调的答题形式,但保持在了中声部,而低声部则采用了自由对题进行。主题的第三次出现,是在第18小节的高声部,以属调进行。第四次主题回到中声部位置,同时回归主调。这两次主题的出现都采用了倒影的手法,将旋律倒置,形成强烈的听觉冲击,这也恰恰体现了巴赫的音乐中除严谨端庄之外偶尔的俏皮与活泼(如谱例2所示)。

中间部在第21小节以一个二分音符的长主音结束,同时在該小节低声部进入再现部。