舞剧《春之祭》由俄罗斯作曲家斯特拉文斯基于1912年完成,并于1913年在法国巴黎剧院首演。这部作品颠覆了传统意义上的音乐创作手法,以其独特的作曲技法在音乐界掀起巨大浪潮。作品中充斥着在当时并不为主流所接受的不协和半音行进以及重音错位的非常规节奏,这也导致了这部作品在初次上演时就遭到了现场观众强烈抨击。随着时代的发展,音乐界对多样化音乐的包容度提高,人们逐渐意识到《春之祭》的独特魅力。

由于舞剧《春之祭》对西方音乐的发展作出了巨大的贡献,越来越多的学者开始关注并研究这一作品。本文仅针对舞剧《春之祭》的音乐特征进行分析研究,以期进一步提高对西方音乐发展史的认知。

一、《春之祭》的创作特点

二十世纪初,在多样民族风格以及现代美学思想的冲击下,作曲家们拥有了更广阔的发挥空间,音乐发展趋势逐渐脱离传统。在这个时期,理性和感性的分化愈发明显,情感表达也变得愈加激烈。随着不安、恐惧和压抑等氛围在社会中蔓延,作曲家们逐渐显露出更加非理性的一面。在作曲技术方面,调性、音高组织和曲式结构等因素也随着意识形态的改变发生了巨大变化。在当时的众多作品之中,最为引人注目的当属以独特角度探索并发展了调性、节奏和配器手法的特拉文斯基的作品——《春之祭》。

(一)动机发展特点

有别于旋律大师柴科夫斯基,斯特拉文斯基的作品最引人注目的并非其旋律。恰恰相反,斯特拉文斯基将大多数旋律形态以块状的、零星的结构拟定,例如《春之祭》旋律的清冷就与浪漫主义的柔美形成了强烈对比。这种通过使用与传统音乐创作截然不同的手法创作出来的旋律经常以片段化的形式镶嵌于作品内部,并且伴随着富有特点的织体[1]。而节奏作为斯特拉文斯基创作中最突出的部分与他独特的旋律线条相互交织配合,营造出一种独特的音响效果。如第一部分大管声部,主题旋律就建立在不同时值的音高组合之上。

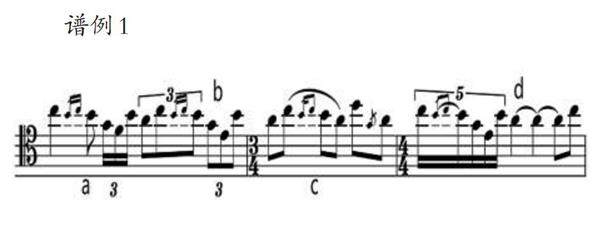

如譜例1,a为旋律展开的核心动机,C、B、A的下行三音列作为核心音高以三、四、五度形式镶嵌其中。b是核心动机a的变奏,主要改变的是其节奏,将a的节奏变为三连音。c部分仅保留a部分骨干音。d部分节奏则变形为五连音,并回归到a动机的音高。值得一提的是,a与b的转折处,打破了三连音原有的节奏组合,将其拆分开来使用。这种节奏技法逐渐流传开来,启发了后世众多作曲家。

从配器角度来看,上方主旋律由大管的极高音区演奏,而下方仅仅由一支圆号演奏循环重复的两个音。第二句是对动机a的再发展,分别以八度和四度并置的形式由大管和D调小单簧管演奏,传统和声在这里很难被发现。第三句和第四句相对精简,为变化的三连音、五连音,第四句的材料可以追溯到动机a,为动机a的分裂。随着调性的游移,无论音高如何变化,下行的三音列始终保持着原有的形态。发展到后面的时候,c、d两个动机发生形变,形成了多调性、多调式的结合。这正是本作品动机发展的重要表达方式。

(二)和声思维特点

《春之祭》的和声并非传统和声,这是由于它特殊的音高组织导致的。三度叠置是它与传统技法相区别的显著特点,具体可以分为以下两类,一类是将音程作为基本骨架来构建和弦,另一类是将不同功能调性的两个和弦直接叠置起来。如此一来调性界限变得模糊,可能出现双调性,甚至多调性的复杂调性组合。

例如“诱拐的游戏”(排练号47)的柱式和弦中出现了复合和弦,为f小调主和弦与属和弦的叠置。还有第二幕“献祭舞”(排练号153)中,d小调的主和弦、四级和弦、属和弦三个和弦并置,模糊了调性以及和声的走向。

(三)曲式结构特点

《春之祭》的曲式结构大体为三部性结构。