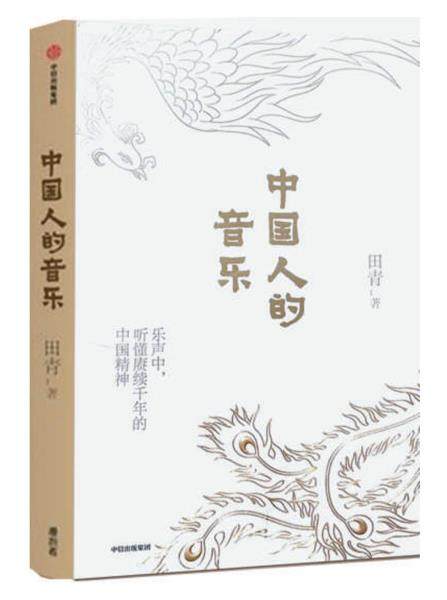

田青先生《中国人的音乐》一书于2022年7月正式出版,该书向国人推介了中华民族历史发展过程中历久弥新的音乐作品,呈现的是中华民族各时期的伟大精神创造。本文从结构特点、内容等对角度重点探讨了该书在篇章结构的独特之处,以及在内容铺排上的音乐人文性叙述之风格。

2022年7月,田青先生的著作《中国人的音乐》由中信集团出版。田青先生多年来一直深耕于中国传统音乐的研究,及非物质文化遗产的保护、发掘、传承。他不辞辛劳,多次在重要的学术场合为中国非物质文化遗产的保护发声,发表了大量学术论文和专著,为中国传统音乐的传承保护做出了卓越贡献。本书的出版让更多人群深入了解和认识中国人的音乐,使读者在情感上更加贴近,在中国音乐历史的长河中找到属于中国人的音乐文化自信。在文风上,通俗易懂而又充满文学意境,引经据典,照顾到了不同层次的读者和研究人员;与此同时,在选择音乐作品方面,经过深思熟虑和反复斟酌。整个书稿展现了田先生扎实而敦厚的学识,以及对待传统音乐的深切责任。书中对作品以独特音乐文化视角的透彻解析,读者在阅读时深感畅快淋漓,同时也产生一种强烈的历史责任感和使命感。

一、篇章结构巧妙,史论结合

该书凝结了田先生多年来对传统音乐历史与现状、中国音乐研究思考的重要论述与观点,有学术理论的深度、厚度,体现出先生一贯以来的治学严谨研究态度。在篇章结构的设计、内容的选择、写作文风等方面,均有别于目前已经出版的音乐史论、传统音乐的教材或其他学术著作类。将音乐史、传统音乐、音乐美学、音乐分析等多个学科专业、多重视角和文化语境进行了综合,以乐器、作品、人物、故事等为主线,进行了重组搭配,巧妙地融合,相得益彰。既讲述了中国音乐发展的历史,同时又介绍了中国传统音乐的体裁、分类等。

全书选择了25个主题,36首中国古代至近现代经典优秀民族音乐作品,体例结构设计上如田先生所言,秉承了中国传统哲学中的“一生二,二生三,三生万物”的思维。全书结采用“乐章”的概念,共分为三个乐章,似乎将中华民族几千的音乐历史发展脉络比喻成一部气势宏伟的音乐作品,从远古出发,一路采撷各时期的经典名作,奔涌而至现代,继往开来。

第一乐章乐器与器乐,从上古时期足以证明华夏历史文脉发展的贾湖骨笛到曾侯乙编钟、古琴、古筝,再到中古时期的琵琶、二胡、笙管笛箫;从传承保留唐宋遗音的古老乐种福建南音,到乡野田间展现民俗生活的笙管乐、鼓吹乐、弦索乐;从民间世俗音乐到“此曲只应天上有”的佛教音乐和“仙音飘渺”的道教音乐,无论是乐器还是器乐种类,无不为华夏民族先辈们留下的丰厚文化遗产。先生独具慧眼,在传统音乐繁多的种类中,未面面俱到,而是甄选了各个历史时期在中国音乐史中熠熠闪光、举足轻重的乐器及作品。如古琴曲《流水》、古筝曲《崖山哀》、琵琶曲《十面埋伏》、二胡独奏曲《二泉映月》、管子独奏曲《江河水》、佛曲《行道章》等等,无不彰显中国音乐中所蕴含的中国文化的人文精神、民族气节、多元文化融合与借鉴,因而见微知著。

开篇序曲,作者便提出音乐是人类伟大的发明,人类的文明中应该包括音乐的创作,“假如把贾湖骨笛的出现堪称中华文明的第一线曙光,我们的文明史就不仅仅是五千年,而是八千年”,[1]河南省舞阳县贾湖村出土的先民们用仙鹤翅骨制作的骨笛,有的能够吹奏接近七声的音阶,这一发现,把中国音乐的历史往前推进了几千年,而华夏文明的历史又未尝不可?田先生认为音阶并非自然产物,而是人为精神创造“无中生有”之物,当用音阶构成丰富的音乐时,应该就是文明的开始。近代学者胡适认为:“凡一种文明的造成,必有两个因素,一是物质的,包括种种自然界的势力与质料;一是精神的,包括一个民族的聪明才智、感情和理想。凡文明都是人的心思智力运用之自然界的质与力的作品;没有一种文明是精神的,也没有一种文明单是物质的。” [2]骨笛能够演奏出接近完整的七声音阶,足以说明先民们对精神层面、感情表达的强烈需求,当属人类伟大的精神创造和才智体现。