一、辽西走廊傍海道的地理区位

位于我国东北地区的最南端,有一处三省环绕,江海相围的省级行政区划,辽宁省。辽宁省的东北部与吉林省接壤,西临河北省,西北与内蒙古交界,东南以鸭绿江为界与朝鲜相望,南临黄海与渤海。

北高南低,东、西两处向中部倾斜的地势在辽宁省的中部形成了一片肥沃宽阔的辽河平原,这片平原占据了全省总面积的1/3。在这片广袤平原的西南方,有一条长约185公里,宽约8至15公里,呈西南-东北走向的狭长廊道,这里就是现在东北与中原的主要交通线“辽西走廊”。“走廊”西起山海关,东止锦州市,北侧是七老图山山脉,南面是渤海,东临辽东湾,西依松岭山。

“辽西走廊”因“辽西”的地理区域得名。作为人文地理学中的“辽西”,从医巫闾山以西、西拉木伦河以南、燕山以北、七老图山以东范围皆在其中,而在此区域内的山系、水系纵横交错形成的多条跨山汇河通道,均可称为“辽西走廊”。[3]在三条道路中,傍海道因便利、优越的地理位置而成为历史上一方特殊的文化沟通要道。“辽西走廊之傍海道位于渤海西侧海岸沿线,基本沿海岸而行。傍海道由临渝关出发,沿渤海西岸向东北抵达碣石,再东北行至锦州,再向东进入辽东。”[4]傍海走廊的地理优势必然使其成为进入“关口”的便捷通道。而黑土地上的丰富资源更是成为中原人们眼中的一块“宝地”。

早在宋元时期就有中原汉人出“关”到东北谋生的记载。自清兵入关后,迁移至东北的汉人逐渐增加。到中华民国时,人口涌入已经不可遏制。最终这一局面最终在20年代中后期数以万计的移民者“闯”过山海关的大门形成了这场人类历史上规模宏大的移民运动——“闯关东”而告终。

“关外”的移民者以鲁、冀、豫三地人口最多,[5]他们的移民路径主要分为两条,一条走水路,一条走陆路,此为东路。走水路者大多为山东胶州半岛的民众,在20世纪初,船票较于火车票便宜,加之胶东半岛距离辽东半岛隔海相望,距离较近,所以乘船更快。而走陆路则是西路,“由京奉铁路入关,然后沿京奉、南满、打通、四洮等路分散。此外,还有许多贫苦农民拖儿带女、肩挑步行,从柳条边威远堡门、法库门、辽东边墙的各边口以及喜峰口、古北口等处进入东三省。”[6]这里所说的“京奉铁路”即是如今的“北宁铁路”,此线贯通辽西走廊傍海道,全长达800多公里,途径山海关、锦西、锦州等多地,是连接“关内”“关外”的重要陆路通道。随着“闯关东”而来的移民者们不但发展了东北的经济产业,更带来当地丰富的娱乐文化,直接影响了汉、满文化的融合。

因此,作为一条具有双重文化属性的交流通道,傍海“走廊”上曾经流通的音乐值得人们予以关注。但是根据《中国民族民间器乐曲集成·辽宁卷》《中国曲艺集成·辽宁卷》以及《中国戏曲音乐集成·辽宁卷》三卷中收录的音乐来看,辽西走廊傍海道上的主要城市(指葫芦岛与锦州)留存至今且仍有发展的音乐实为少数。如此情形令人不禁发问,作为具有文化交流意义的辽西走廊傍海道,留“存”下来的民间音乐的为何如此之少?这些留“存”下来的音乐与其所处的地理环境又有何关联?

二、辽西走廊傍海道上的“关外遗音”

对上述三本“集成”中收录的辽西走廊傍海道的民间音乐种类进行检索后发现,辽宁鼓乐(辽西)、秧歌乐、蹦蹦、河西大鼓、东北大鼓、什不闲(诗赋贤)、莲花落、太平歌词都“曾”在辽西走廊傍海道上的主要城市及临省,河北省;临市,大连、阜新,都有过发展。

在此基础上,结合国家级非物质文化遗产网收录的相关地区的“非遗”名录作出进一步查询。可以发现1980年至今,随着老艺人离世、乐(曲)种合流等诸多因素,上述乐(曲)种在当地仍有留存的早已不多见。仅有被列为国家非物质文化遗产、乐(曲)结构发展更为完善成熟、与民俗生活息息相关的音乐品类才仍旧可寻。

(一)来自于关内的秧歌乐

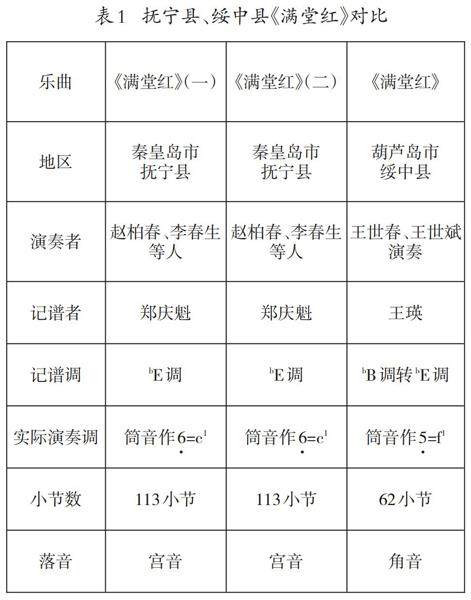

秧歌是我国北方各省民间歌舞一个大类的总称,包括秧歌、高跷、旱船、竹马、狮子、龙灯、小车以及背歌、抬歌等多种民间歌舞形式。[7]“秧歌乐”是为秧歌表演伴奏的器乐曲。《中国民族民间器乐曲集成·辽宁卷》“下文简称《器乐集成·辽宁卷》”中收录了葫芦岛绥中县共五首秧歌乐唢呐曲,其中《满堂红》与河北抚宁县鼓吹唢呐秧歌曲《满堂红》旋律近乎相同。

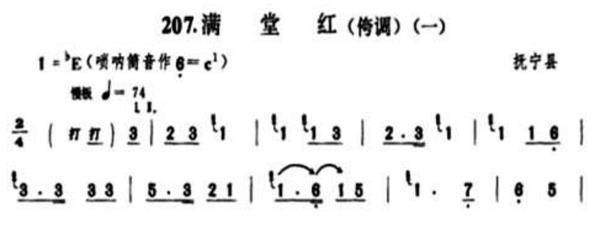

抚宁县,隶属辽西走廊傍海道的“关口”城市秦皇岛。《中国民族民间器乐曲集成·河北卷》中收录两首此地的鼓吹唢呐秧歌曲《满堂红》。两支《满堂红》均以bE调记谱,演奏时唢呐筒音为6=c1,每支乐曲各113小节。主奏旋律乐器为两支同调的中音唢呐,演奏时旋律一致,唯在个别小节以对奏、学舌吹出一串花舌“嘟噜音”。

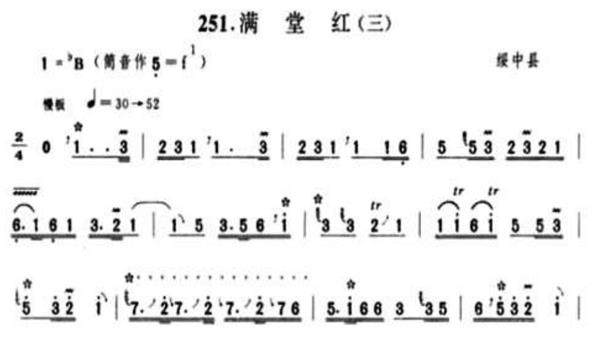

绥中县《满堂红》秧歌乐唢呐曲全曲共62小节,篇幅较短。主奏旋律乐器为单唢呐。此曲在记谱时出现转调,具体为第1小节至第53小节记为bB调;第54小节至结尾为记为bE调。实际演奏时,唢呐筒音为5=f1。

有关《满堂红》一曲的起源问题,笔者并未在《中国民族民间器乐曲集成·辽宁卷》与《中国民族民间器乐曲集成·河北卷》中找到相关信息,但是從《器乐集成·辽宁卷》中的记载或可作出简单推断。1930年冀东唢呐艺人金才、顾明珠等人来到辽宁谋生,带来了冀东秧歌唢呐的奏法和曲牌,辽宁唢呐艺人称他们的演奏为“奤喇叭”。冀东秧歌曲牌与辽宁相同,但奏法各异,韵味相殊。[8]

若将两地的《满堂红》对比,以抚宁县《满堂红》作为参照谱来看,绥中县《满堂红》则是将抚宁县《满堂红》旋律中的装饰音归入正音,后再借以鼓吹乐填字、加花手法而成旋律。

谱1 抚宁县鼓吹唢呐曲《满堂红》

谱2 绥中县秧歌唢呐曲《满堂红》

(二)“东北化”的鼓乐大牌子曲

辽宁鼓乐流传于辽宁城乡及关东地区,从前凡有婚事、做寿、满月、烧香、丧礼,皆有鼓乐相随。