歌剧《沃采克》(Wozzeck)是20世纪新维也纳乐派代表人物阿尔班·贝尔格(Alban Berg)的经典之作,也是20世纪最伟大的歌剧作品之一。这部歌剧不仅是无调性音乐的杰作,亦是歌剧史上的珍贵遗珠。音乐与剧情的完美结合、创新性地利用无调性手段建立起庞大而有力的音乐结构、无调性“新潮”技法与各种传统手法的兼容并蓄、艺术与生活相统一的艺术观、作品中所蕴含的悲观主义等,均使得《沃采克》这部作品在贝尔格在世时就成为西方歌剧探讨的焦点,并一直沿续至今。

一、贝尔格与《沃采克》

贝尔格的歌剧《沃采克》是根据19世纪德国表现主义戏剧先驱格奥尔格·毕希纳(Georg Büchner)的作品《沃依采克》(Woyzeck)创作完成的。在1821年德国的一起谋杀案中,法医对杀人犯沃伊采克精神状态的观察引起了医学界的广泛关注,遂对沃伊采克的神经是否错乱、是否能够为其自身行为负责展开了讨论与研究,轰动全国。[1]这也引起了当时正在学习医学的毕希纳的关注。1836年,毕希纳开始以该案件为蓝本创作戏剧,并在剧中运用了与现实中杀人犯同名的“沃依采克”作为主人公的名字。

毕希纳的《沃依采克》有着强烈的社會批判性,他首次将生活在社会最底层的小人物作为戏剧作品的主人公,打破了以往戏剧着重刻画英雄角色的传统。毕希纳在创作中忠实于历史的本来面目,坚持作家必须以“历史的尺度”进行创作。他认为:“剧作家不是别的,就是历史家。但是由于剧作家给我们第二次创造历史,把我们立刻直接地置于一个时代的生活里面,而不是告诉我们一个干巴巴的故事。他给予我们的不是特征,而是性格;不是描写,而是形象。因此剧作家高于历史家,他的最高任务是尽可能地接近历史,就像实际上发生过的那样。” [2]

作为欧洲戏剧史上首部以反英雄角色为主人公的现代悲剧, 《沃伊采克》最初并未被广大观众所接受。直到20世纪初(1913年),该剧才被柏林表现主义戏剧家搬上舞台。1914年5月,贝尔格在维也纳观看了该剧的表演后,立即被剧中展现出来的被剥削、压迫的穷人命运以及个别场景中独树一帜的紧张情绪所征服[3]。

1914年正值第一次世界大战前夕,也是欧洲资本主义经济迅速发展的时期。此时国家动乱、社会矛盾显著,这些都引发了人们的思考,形成了悲观、怀疑、颓废等思想情绪。在这种历史背景下,表现主义把社会最底层人们的苦难生活以及最丑恶的社会现实搬上了舞台,真实地反映人们内心深处的真实情感,“反映灵魂深处对腐朽社会所发出的呐喊与反抗” [4],得到了人们的共鸣。也正是在这一时刻,贝尔格接触到了戏剧《沃依采克》,并对它“一见钟情”,从此开始了长达近十年的漫漫创作路。

贝尔格一改原剧松散、不分幕、场景并置的形式原则,将《沃伊采克》按照传统的戏剧结构原则划分为三幕15场,每幕5场。大大缩减了原剧的场景,使音乐能够更加顺畅地将戏剧串联起来,充分实现音乐为戏剧服务。

1925年12月14日,埃利希·克莱伯(Alichi Klerbo)在德国柏林歌剧院指挥首演了贝尔格的歌剧《沃采克》,大获成功。该歌剧在音乐史上的重要性可以与勋伯格的《月光下的彼埃罗》、理查·施特劳斯的《莎乐美》和斯特拉文斯基的《春之祭》等作品相媲美。直至今日,《沃采克》仍是表现主义歌剧中上演率最高的歌剧之一。

二、“沃采克之死”

在歌剧《沃采克》中,主人公沃采克生活在一个充满压迫、冷漠,让人感到恐惧和绝望的世界里。在工作上,作为上尉的勤务兵,沃采克终日忍受着上司对他的欺压与百般凌辱;在生活上,为了赚取更多的钱财养家糊口,他不得不出卖自己的身体以供残忍冷漠的军医做实验;在情感上,他的情人玛丽背叛了他,与军乐队队长有私情......各种不幸都降临到沃采克的身上,只因他身处社会的下层阶级。周围人的冷漠、无视和欺凌早已改变了这位曾经健康生存的年轻士兵。他的内心是孤独的,时常陷入自己的冥想之中,并常常不能分清现实与幻想,最终被逼上了凶杀和自杀的道路。关于这一点,有着三年半军旅生活的贝尔格似乎深有体会。他曾经在给妻子的信中说到:“在他(指沃采克)的性格中有一点我的影子,因为我度过了这些战争年代,就像依附于我所痛恨的人,受到囚禁、疾病、俘虏、遗弃之苦,实际上受尽屈辱。” [5]由此看来,贝尔格创作《沃采克》,似乎不是创造了一个新的戏剧角色,而是记录了他自身的真实经历与内心感触,展现出了那个时代所有下层士兵的生活窘境与悲惨命运。

整部作品中,第三幕第四场——沃采克自杀,是整个故事重要的戏剧高潮点之一。沃采克返回林中寻找用来刺杀玛丽的刀子。他看到自己身上的血迹,想用湖水洗净,结果却被淹死。该场景开始于第三幕第220小节,结束于第319小节,占据了第三幕六部分(五个场景加一个间奏曲)中大约1/4的篇幅。无论是从剧情上还是从篇幅安排上,都能看出第三幕第四场是歌剧《沃采克》中重要的一场。

在这一场中,贝尔格如何利用音乐去描绘场景、刻画人物、表达主题对于整部歌剧的成败有着举足轻重的作用。在该场中,贝尔格主要利用以下几种音乐元素或技法使得该场景的音乐与戏剧达到了完美结合。

(一)六音和弦

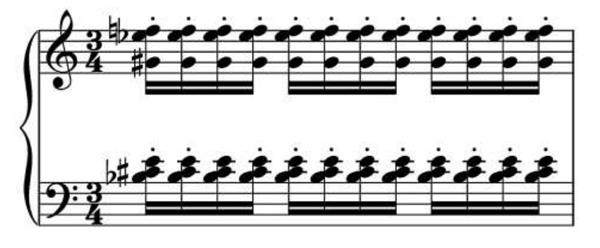

该场音乐的谱写基于一个“六音和弦”。为了解决无调性音乐结构统一性的问题,贝尔格在歌剧《沃采克》中借用了许多纯音乐形式来进行结构。而第三幕第四场的音乐是一个基于“六音和弦”的创意曲,更确切地说,是基于一个六音集合[6]而创作的。该场音乐一开始(第三幕第220小节),这个六音集合(“bB— #C—E— #G—bE —F”)便以一种纵向和弦的形式密集呈现(见谱例1)。

谱例1:第三幕第220小节

这个和弦并非凭空出现,而是源于第三幕第二场与第三场之间的小型间奏曲(第三幕第109-121小节)。在该间奏曲中,音乐以B音为基础,经历了两次巨大的渐强(从ppp到fff)。在其第一次渐强的过程中(第109-113小节),管乐组和弦乐组乐器按照某种特殊节奏型(第三幕第三场的主导节奏)依次进入此处象征谋杀的B音,形成一种追逐的卡农形式,赋予了这个渐强音一种强烈的生命力。