乔治·克拉姆(George Crumb 1929-2022),20世纪美国作曲家。《大宇宙Ⅲ》创作于1974年,题名为《夏夜的音乐》(Music for a Summer Evening)。该作品是乔治·克拉姆受斯沃斯莫爾大学音乐基金会委约,为两架扩声钢琴和打击乐(两位打击乐手)而作的室内乐作品,共包含五个乐章:《夏夜之声》(Nocturnal Sounds)、《流浪者幻想曲》(Wanderer-Fantasy)、《圣灵降临节》(The Advent)、《神秘》(Myth)、《星空下的音乐》(Music of the Starry Night)。本文以《圣灵降临节》(以下简称第三乐章)作为研究对象,对作品的音高材料、结构特征以及创作手法进行详细分析。

一、音高材料

第三乐章共分为三个部分,其中第三部分附有副标题“圣灵诞生的赞美诗”(Hymn for The Nativity of The Star-child),除第一部分外,第二、三部分没有小节划分。虽然各部分之间的音高材料在织体、节奏等方面存在很大差异,呈现出不同的音高节奏特点,但它们的音高结构却存在着内在的统一。下面将根据音高、节奏、织体等方面特点依次对每一部分中的音高材料进行分类并逐一分析,最终根据音高结构对第三乐章整体的音高材料进行归纳总结,旨在发现其内部的统一性。

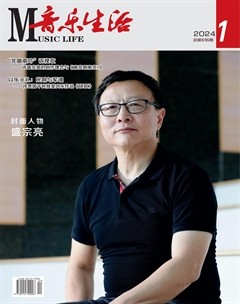

第一部分共15个小节,主要运用三种音高材料,根据音高材料在使用上的逻辑关系可分为两段。音高材料①共出现两次,是由相距7个半音的两个音构成。在第一段(第1-8小节)中,由[#C,#F]两个音构成。在乐曲开始,钢琴声部采用全音符对音高材料①[#C,#F]进行初次呈现,之后一个从强位开始的八分音符装饰音以ff的力度演奏,接着#C音和#F音以连续八分音符在pp的力度上横向交替进行展开,形成了7个半音和5个半音的交替进行,它们都属于音程i5,为固定音程循环。i5即是这部作品的核心音程,在乐曲的一开始便进行反复呈示。第二段是从第9-15小节,与第一段互为重复关系,即所使用的音高材料完全相同,只是改变了具体的音高位置但不改变原有的音高结构,音高材料①由原来的[#C,#F]

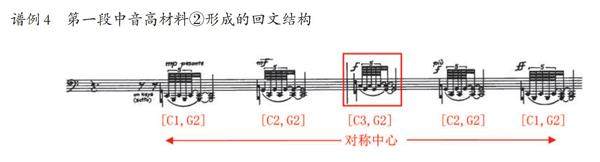

第一部分的音高材料②共出现两次,第一段中出现在第二钢琴的第二行谱表和第二打击乐声部中,以[C,G]两个音构成,共重复五遍,每一遍都将C音和G音运用八度等同理论依次出现在不同的音高位置,并且每一次重复力度都有所加强,由mp-ff,形成一个渐强的效果。与音高材料①相同,音高材料②的C音和G音同样相距7个半音,两个音的横向交替形成了7个半音和5个半音的交替进行,是对核心音程i5的反复呈示。从声部进行空间上看,音高材料②[C,G]是音高材料①[#C,#F]向外扩张一个半音。在第二段中,音高材料②出现在第一钢琴的第二行谱表和第二打击乐声部中。音高位置由[C,G]上移八个半音至[A,E],是音高材料①[#A,#D]音域向内减缩一个半音。

在节奏方面,音高材料②是以三十二分音符的五连音、十六分音符和二分音符构成,与音高材料①前后交错进行,形成了时紧时疏的节奏特征。在打击乐声部,C音和G音以八分音符和二分音符交替的节奏形态与之呼应。

第一部分的音高材料③是由音高材料①和音高材料②叠合而成,换句话说,音高材料①和音高材料②包含于音高材料③,是音高材料③的子集结构。