《阳光·大地》是中国音乐家协会委约、作曲家王建民先生创作的一首古筝与交响乐队协奏曲,首演于2021年第十三届金钟奖古筝组总决赛的舞台上。在这部有特殊意义的作品封面上作曲家王建民写到——“献给中国共产党百年华诞”。2021年恰逢中国共产党成立100周年的历史光辉时刻,作曲家以音乐献礼党的诞辰100周年纪念,以人民艺术家的身份致敬无数革命先辈的无私付出与奉献,以民族乐器古筝及红色革命歌曲之音奏响人民礼赞。

一、民族使命的召唤

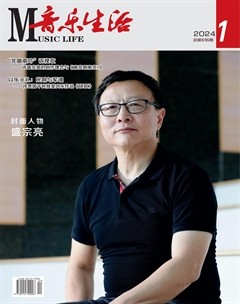

王建民一直以推动民乐学科发展为己任,基于这个创作理念的推动,创作了大量创新性的民族器乐曲——二胡“狂想曲”系列作品,古筝独奏曲《幻想曲》《莲花谣》、协奏曲《枫桥夜泊》,民族管弦乐作品《踏歌》等大量作品,他以先驱式的姿态探索民乐演奏的种种可能性。

扎根中华民族、扎根于这片广阔的红色土地,是王建民作品中展现出的精神内核和文化底蕴,他认为音乐创作在保持对民族民间音乐关注的同时,要广泛涉猎优秀的中外作品,既要扎根于中华传统文化以充实创作的内涵和深度,又要开放心态吸收并融合来自不同文化和风格的元素,以丰富音乐作品使其不受局限,避免音樂创作成为“无源之水”与“井底之蛙”[1]这一创作理念与党从群众中来到群众中去的精神不谋而合,让《阳光·大地》这部作品散发出别样的生机与光彩。在这部作品中,王建民先生将《唱支山歌给党听》以及《没有共产党就没有新中国》的音乐主题旋律植入其中,先后以古筝及交响乐团不同乐器的交互演奏,这种鲜明的、带有时代印记的标识性音乐赋予了这部作品深厚的爱国主义情怀,以新时代中国作曲家的姿态谱写了党诞辰100周年新的篇章。

二、乐音动心弦

协奏曲这一西方文化背景下诞生的音乐体裁,在新中国的发展过程中与民族乐器融合创新,在一代又一代的作曲家的创作之下,不断以中国式的新内容焕发着别样的活力。

20世纪初《欢庆胜利》这部我国最早的由西洋管弦乐队为中国民族器乐伴奏的协奏曲,在创作者强烈的创新精神与本土化意识[2]的创作中诞生了。杨正君认为:中国当代协奏曲创作融合了西方专业音乐创作的技法,以及中国传统音乐与文化中民族性创作思维与审美观念。在中国民乐协奏曲发展的历程当中,王建民的创作是不可绕过的话题,他的民乐创作向内求源向外求新,在保持可听性的基础上推动技巧难度上深层次的发展。他主张:对于民族器乐、尤其是独奏乐器的创作而言,虽然技法很重要,但更为关键的是确保作品具有良好的主题和旋律,以保障其"可听性",即使在追求高超技巧的同时,也不能忽视作品旋律的优美和动听程度,乐曲《阳光·大地》的创作就深刻体现出这一理念。

《阳光·大地》虽然是长达20分钟的单乐章协奏曲,但在整部乐曲中对主题核心动机多次以古筝与交响乐不同的形式来进行诠释,既保持了音乐的可听性,又增强了对不同层次听众心灵的触动,在听感层面上显得独特且丰满。

《阳光·大地》整部作品分为五大部分,分别是“旭日东升、姹紫嫣红、大地春潮、砥砺前行、灿烂辉煌”,在这其中又承上启下的安排了“引子”“华彩段”“尾声”三个部分。

引子在管钟的共鸣中如同一幅历史画卷般缓缓拉开卷轴,听众的思绪伴随着古筝空灵的泛音开始在音乐中流动,在长笛演奏的模进的上行音阶推动下,整个乐队加入了这场盛大的礼赞。

乐曲的首个乐段“旭日东升”开始于交响乐团对主题动机的诠释,主题首次出现时使用了与前面引子调性不同的降B大调,后面回归原G大调,如谱例1所示抑扬顿挫的引出古筝对主题的诠释——旭日拨开迷雾,东升于中华大地上。