乌克兰危机是人类进入数字化、信息化、智能化时代的一次重大军事冲突,呈现了战争形态和规则颠覆性的变革,使战争的主体和范畴不断扩展、战争的社会化特点更加突出。战争不仅仅是现实世界的火力攻击,更是人类认知的激烈博弈。借助于算力、算法,数据算法认知战在乌克兰危机中大显身手,使人们第一次深刻体会到智能化时代认知攻防的巨大威力。算法认知战是算法战和认知战的结合,它基于情报能力的支撑,利用算法的强大力量与数字条件下的智能优势,达到改变人类认知的目的。

利用社交媒体操控和影响民心士气,进而影响决策已经成为算法认知战的通用手段。以美国为例,对内,类似Cambridge Analytica利用大数据影响美国竞选的丑闻屡见不鲜;对外,从颜色革命到乌克兰危机,利用各类媒体操控和影响民众意识更是层出不穷。纵观算法认知战的实践运用,算法固然是核心,情报信息却是算法显效的关键,由此凸显了开源情报工作的重要性。开源情报具有易获取、时效强、内容多、传播快等特点,但同时也存在数据一致性差、数据解释力低下、碎片化等不足,传统的开源情报分析方法已经不能满足算法认知战的要求,需要研究利用机器学习、知识图谱等人工智能新理念与新技术,形成快速、精准、高效的情报产品,以面对未来战争的混合多域和智能化的发展需要。

面向算法认知战的开源情报分析面临的主要挑战

要充分发挥开源情报在算法认知战中的巨大优势,就要对各类开源数据应搜尽搜。根据各类数据进行挖掘分析,形成目标的活动规律库、事件的关联关系库等,以便构建目标知识图谱,对目标进行研判,对事件进行推理预测,制定策略措施。但要发挥开源情报在算法认知战的最大效能还面临着以下三大主要挑战。

情報来源多且同质化严重。开源情报获取渠道众多,随着各类新媒体的出现,使得信息流动更快更方便,大量传播者和平台喜欢跟风炒作热点事件,敌方利用这一特点,制造热点新闻和话题,迅速以音频、视频、文本、评论等方式散播,使大众看到听到的都是重复内容,达到改变大众认知的目的。同质化的开源信息需要情报搜集人员全面、细致地筛选,既影响了情报人员研判的客观性,又可能遗漏重要的情报,还增加了情报预处理的难度。

情报源质量不高。算法认知战是一场看不见硝烟的战争,大部分原始数据都来自于网络上的视频、音频、文本等非结构化数据,为了赢得战争,采用深度伪造技术,充分利用短视频、直播、演讲等直观有冲击力的方式,引发大众强烈的情感,致使在信息洪流中,搜集到的数据带有欺骗性和隐蔽性,挖掘分析的结果会出现严重偏差,大大降低了情报的可用性,甚至会导致错误的决策。

开源情报信息易失效。社交媒体等网络平台的实时信息,往往是目标识别、趋势预测、威胁预警的第一窗口,但网络上各类舆论信息是快餐式、碎片化的,甚至是昙花一现的,而有的极具情报价值的关键点可能就隐藏在某些不易察觉的信息里,如果没有及时发现,就会很快被淹没在信息洪流中,再要寻找无异于大海捞针。而稍纵即逝的时间窗口被耽误后,敌方很可能就达到了瞒天过海的目的,实现信息时代“眼皮子底下”的运筹帷幄、排兵布阵。

智能化开源情报分析的体系架构

随着算法认知战在不同冲突场景中的广泛应用,新的威胁在无形中快速出现,开源情报的价值挖掘在算法认知战中将持续提升。人工智能技术的迅速发展为开源情报分析持续赋能,探索将人工智能领域新兴技术应用到开源情报搜集、分析和运用流程中,采用机器学习、关联规则、神经网络等智能化技术或方法,从大量的开源数据中,发现其中的隐含价值,为决策者提供有效情报,对打赢算法认知战具有重要意义。

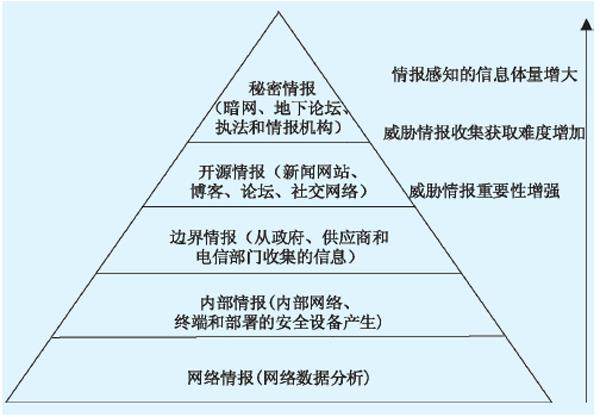

收集层 收集开源情报数据并进行预处理,是情报分析的基础层。由于不同数据源采用的数据格式、度量单位、属性描述等不一定相同,因此需要经过清洗、去重、分类、评估等一系列预处理,才能得到相对完整准确的数据。数据清洗可以去掉无关的广告、垃圾信息等;数据去重可以去掉不同来源的重复信息,减少数据处理的时间和空间;数据分类可以按照任务或规则分成不同的类别并且打上标签;数据评估可以去除虚假情报,并对情报来源的重要程度进行排序。