说起这匹马,我觉得它认识的人比我都多,记住的风尘往事和闲言碎语也不在少数,对村里每条路上的深浅脚印也都费心思揣摩过。要是来一个外村人,它看一眼便晓得,一定会“突突”几声以示警告。

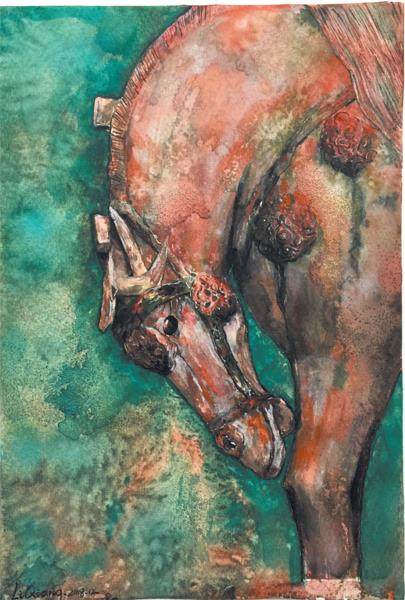

它像苏庄所有的牲口一样没有名字,大家都唤它“红马”。在我的记忆中,它除了吃饭、干活、睡觉就是挨打,其余时间里就瞪着那双铃铛一样的眼睛,蔑视众生。

我不知道这匹马是什么时候来到苏庄的,我出生时它就在这里了。母亲说,我刚会爬的时候,就从院子里爬到了大院的门槛上,看红马走来走去地驮麦子,一看就是一下午。红马舔过我的头,为此还被主人抽了鞭子。这件事我一直记得,红马因为我挨了一顿打,我欠它一个“马情”。

我四五岁时经常能看到这匹马从我家门前走过,它一身红毛,汗如雨下,八面威风。骡子、毛驴和牛看到它后都会早早地低下头等在路边,不敢占它的道。我看这景儿上瘾,每次都要等红马踱步过来,看它半闭着眼慢步走过去,等骡子、毛驴和牛都走了,我才安心。我在此后的人生中,也曾见过有人享受荣耀,但都不如红马这般神情自若地享受其中。

我得叫红马的前一个主人“爷”,因为他年少时被土枪射出的钢砂打中脸,毁了容,我便叫他“麻子爷”。麻子爷每次都对我说:“滚远点,小心它一脚送你到西天啊。”我倒吸一口凉气,后退两步,又站住瞧它。看不到它的威风劲儿,我一整天浑身不自在,我宁可被它踢上天。

红马夏天要驮麦子,它每次驮的分量是其他牲口的三四倍。其他牲口一早上的活儿它五六趟就干完了;其他人还在地里时,红马已经开始驮水,或者去集市上给麻子爷驮米面了。用马运送家什的人心气得多足啊,干啥事都麻利,三下五除二就能打扫完战场,刀枪入库。

一到冬天,红马就更加威风了,它被这个村借去装扮社火,到那个村里当马队的领头,总是身上披着红、头上戴着大红花,不论在哪个村,它都走在第一个。