自然界中的珊瑚种类众多,可像红珊瑚这样被人视作珍宝的却寥寥无几。因此,在很长一段时间内,红珊瑚可以说是所有珊瑚的代名词。不信你看,《说文解字》中所载“珊瑚,色赤……”,分明就是在描述某种红珊瑚。文学作品也不例外,清人钱銮在诗作《珊瑚》中将珊瑚比作火树—“不识琼枝来海底,却疑火树灿元宵”;诗人屈大均在《广东新语》中将珊瑚比作木棉、朝霞—“十丈珊瑚是木棉,花开红比朝霞鲜”。火树也好,木棉、朝霞也罢,可谓“珊瑚秀色满彤墀”,原型其实都是红珊瑚。而作为历史上最早利用红珊瑚的国家之一,中国更是有着许许多多和红珊瑚有关的故事。

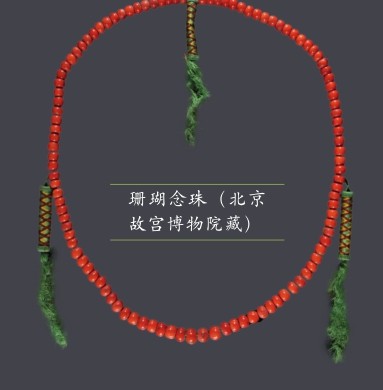

宫廷珍品

红珊瑚造型苍劲挺拔,既似鹿角又似虬枝;质地紧密,可琢可磨、可切可磋;色泽光彩曜日,润而不妖,自古便深受谦谦君子们的喜爱,秦汉以降更是皇家陈设中不可或缺的珍品。最早关于红珊瑚作为宫廷装饰的记录,可以追溯到西汉,刘歆所著的《西京杂记》中记载汉宫积草池中有一株“高一丈二尺”的珊瑚树,“一木三柯,上有四百六十二条”,光耀夺目,“号为烽火树”,夜半时分“光景常欲然”。尽管刘歆没有言明这是红珊瑚,但从“烽火树”“常欲然”等词来看,必是红珊瑚无疑了。

据传,这株珊瑚本是南越王赵佗进贡给秦始皇的,汉高祖刘邦入咸阳时见到此物异常欢喜,便将其搬到自己的宫殿来了个二次利用。而汉代宫廷绝对不止这一株珊瑚,西汉辞赋家司马相如在《上林赋》中写道“玫瑰碧琳,珊瑚丛生”;班固在《西都赋》中也曾写有“珊瑚碧树,周阿而生”的语句,这些描述的都是汉宫上林苑中精美的红珊瑚,可见汉代宫廷的帝王妃嫔们对红珊瑚的喜爱之情。

西汉之后,那株丈余的红珊瑚便悄无声息地消失在历史的烟云之中,不过,帝王对红珊瑚的喜好却一直延续到了明清时期。故而,我们走进北京故宫博物院参观时,才会见到如此琳琅满目、令人目不暇接的红珊瑚摆件,这些还只是明清两代帝王的私藏。《明史》中记载,永乐宣德年间,郑和七下西洋,从红海沿岸带回多株红珊瑚,均作为宫廷装饰之用。