钉子是人们日常生活中最常使用到的小器物,我们居住的房屋、行经的桥梁、使用的家具上都少不了钉子的身影。钉子的材质一般为坚硬的铁或铜,其体形细长且造型简约:一头尖锐,一头扁平,使用时配合铁锤或重物敲击,使锋利的尖端穿过一个或多个物体,可用作固定东西、悬挂物件或连接部件。钉子出现的具体时间不详,不过考古发现显示,公元前3400年,古埃及就已经出现了由青铜制成的钉子;公元前2000年,两河流域的苏美尔人使用过黏土钉子。5000多年来,尽管钉子的制造技术发生了巨大变化,钉子的价格也下降了数千倍,但钉子的形态基本没变。

在西方历史上,铁钉是由专业的钉工手工打造的。制作时,工人先将烧红的铁块加工成细长的铁杆,然后由钉工用锤子将其加工为钉子。这种人工制钉的方式一直延续到16世纪末纵切机在英国出现。受生产力水平的限制,古代的钉子生产成本较高。到了近代,英国一度是世界钉子旅行的起点。在独立战争及之后的一段时间,美国曾面临严重的钉子短缺问题,为此,美国的不少地方甚至出现了为回收钉子而焚烧房屋的记录。英国的钉子封锁,激发了美国人的独立精神和爱国情感,从而引发了世界钉子主产地的变化。20世纪初,美国和欧洲生产的“洋钉”进入我国和日本等地,开启了钉子世界旅行的最后篇章。

榫卯与钉子:早期中国的钉子影踪

从人类文明发展的角度看,钉子虽小,但作用巨大。没有钉子,人类就无法完成轮子的发明,也因无法钉马掌而错失快速、长距离移动的能力,更无法让建筑更高、更大、更美。对于钉子在历史中扮演的角色,美国韦尔斯利学院的社会经济学教授丹尼尔·E.西塞在《自1695年以来的钉子价格:洞察经济变化的窗口》一文中指出:1810年,美国的钉子消费占当年全美GDP的0.4%,这个数值与2019年全年美国居民在电子产品及航空旅行上的花费相等,这说明200年前,钉子在人们生活中的地位十分重要。

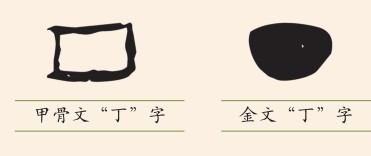

在中国,钉子出现的历史十分久远。“钉”先以“丁”字出现,甲骨文、金文中就已有“小方块”和“小圆点”形的“丁”字,看上去像今天钉子上的钉帽。在小篆中,“丁”的字形看上去与今天的钉子侧影非常相似,上部是弧形的钉帽,下部是细尖的钉尖。专家们推测认为,最早的“丁”字可能来源于竹质的楔子,后来代指人或象征天干。随着社会生产的发展,金字旁的“钉”字才出现。成语“丁一卯二”中的“丁”就指钉子,“卯”则指榫头,意思为丁卯合位、一丝不差,形容确实和牢靠。除此之外,“抽丁拔楔”“斩钉截铁”“板上钉钉”等成语也来自中国古人使用钉子的实际感受。

钉子是由中国先民率先发明还是从外部旅行而来,目前学界并没有一致的观点,但不知道从什么时候开始,中国人不使用钉子,尤其是“中國古建筑不用一根钉子”的说法四处流布。持这一观点的人言之凿凿,称中国古建筑因有独创的榫卯结构而无需钉子。事实上,从历史发展的脉络来看,钉子从未在中国建筑中缺席,而且榫卯结构也并非中国独有。英国牛津大学查尔斯·辛革主编的科普巨著《技术史》中记述,从埃及金字塔到巴比伦空中花园,从罗马斗兽场到希腊古神庙,东西方的先民不约而同地使用了榫卯和钉子两种方式来固定部件。对此,北京大学文博考古学院的张剑葳教授也指出,中国古建筑不使用钉子是一种误解,而且“古建筑的各个连接处离不开铁钉的使用”。

当然,中国古建筑使用钉子的相关记载也屡见于史册。东魏杨衒之在《洛阳伽蓝记》“永宁寺”篇中就提到了寺庙大门上的钉子:“浮图有四面,面有三户六窗,户皆朱漆。扉上有五行金钉,合有五千四百枚。”唐代杜牧在《阿房宫赋》中说,阿房宫屋顶梁柱上的钉头光彩耀目,比粮仓里的粟粒还多,所谓“钉头磷磷,多于在庾之粟粒”。到了宋代,李诫在建筑学巨著《营造法式》一书中详细介绍了椽钉、角梁钉、飞子钉、大小连檐钉、白版钉等不同的钉子,以及它们在建筑中的使用方法和规制要求。

马掌钉与洋钉子:钉子的东亚旅行

在钉子的世界旅行史上,马扮演过重要的角色。作为可以负重和运输的大型畜力,人类对马的驯化历史十分久远。为了让马在负重的前提下更长久地奔跑或行走,有必要对马蹄进行专门护理。