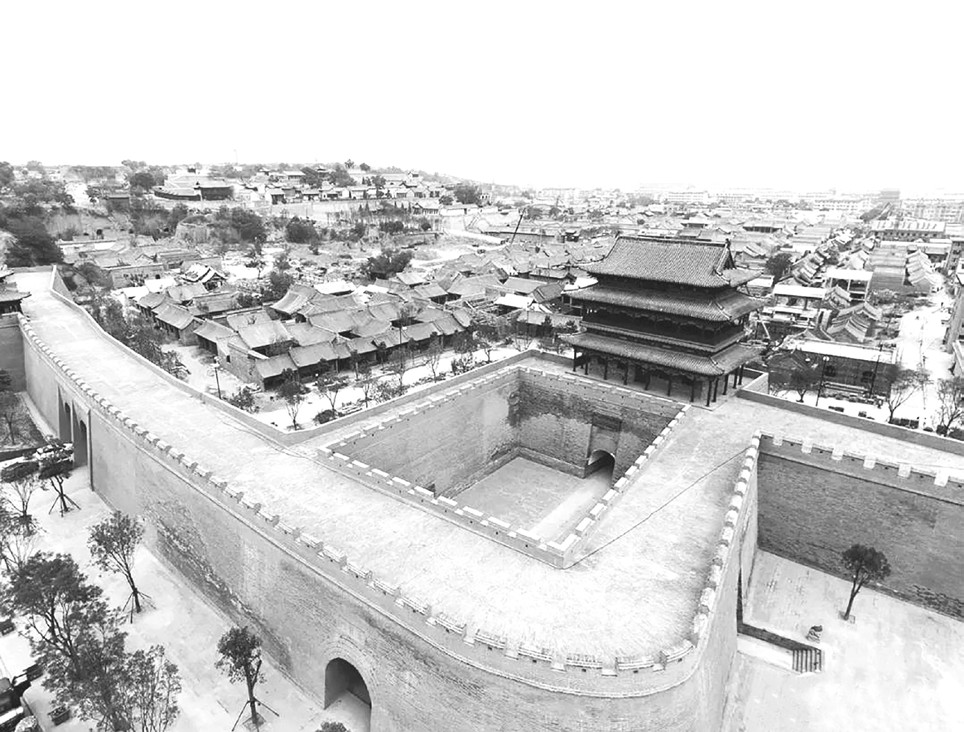

忻州古称九原、新兴、秀容,州城历代多为郡、州治所在。其处于农耕文明与游牧文明交汇地带,是中原通往塞外的重要咽喉要道,历史文化底蕴深厚。随着历代王朝的更迭,忻州城市的功能也在不断发生转化。从战略地位而论,忻州南接太原、内靠三关,自古就有“省会藩屏”“三关锁钥”之称,是历代必争的军事要地。从经济贸易而言,忻州城是晋北地区的茶马古商道的支点城市;从建筑价值看,古城内的传统建筑类型丰富,具有较高的艺术价值。研究忻州古城的历史变迁,厘清忻州的历史文化渊源,把握当地的文化特色,挖掘多元文化内涵,有助于打造具有独特魅力的历史文化名城。

忻州古城的历史变迁

(一)东汉“初置”,胡汉杂居的边郡

忻州古为冀州之地,春秋前期为戎狄所居,后属晋,三家分晋之后归赵所有。秦庄襄王三年(前247年),初置太原郡,本境是其辖区。西汉至东汉前中期,本境为太原郡阳曲县地。忻州有正式的行政建置始于东汉末曹操设置新兴郡。

东汉时期,匈奴内部发生分裂。从汉安帝永初三年(109年)到灵帝中平五年(188年),入居山西的南匈奴部落内部冲突加剧,不断袭扰内地边郡,其部众纷纷随首领南迁,大多数集中到并州中部的汾河流域一带。南匈奴的侵袭、内迁直接造成沿边诸郡人口流失、土地荒芜。《晋书·地理志》载:“灵帝末,羌胡大扰,定襄、云中、五原、朔方、上郡等五郡并流徙分散。”大批汉人向内地逃亡造成沿边县邑空虚,编户耗减,使得统治者致力于安抚流民,兴复县邑。《三国志》记载:建安二十年(215年)曹操集塞下荒地,“省云中、定襄、五原、朔方郡,郡置一县领其民,合以为新兴郡。”郡治为九原,这是最早的忻州城。

新兴郡是曹操为纠集流民而专门设置的郡,这既是对东汉政府以往治边之策的沿袭,又是基于边地荒废、人口流散的状况作出的编户流民、发展生产的重要决定。在招抚南匈奴之后,曹操將匈奴部众分为五部,诏令他们散居并州太原、西河、雁门、新兴和司州的河东等六郡。《晋书·四夷列传》载:“岁给丝绢钱谷……其部落随所居郡县,使宰牧之,与编户大同,而不输贡赋。”此时忻州境内汉族流民与北部匈奴共同生活,成为曹魏政府统治下的“编户”,从事农业耕作。

东汉置郡是忻州城市形成过程中的一大节点,这一时期匈奴与汉族人民共同生活在忻州这块土地上,开垦荒地、发展生产。以此为起点,忻州逐渐成为北方游牧民族与中原农耕民族相互碰撞与融合的前沿。

(二)魏晋动乱,多民族融合的前沿

西晋代魏后,九原仍属新兴郡。晋惠帝元康年间(291—299),新兴郡改名为晋昌郡。如《大清一统志》忻州条云:“新兴郡,元康中改为晋昌郡,寻复名。”晋武帝太康十年(289年)司马炎改五部帅为五部都尉,诏以刘渊为北部都尉,新兴郡成为匈奴刘渊部族势力盘踞之地。东晋十六国时期,本境仍为新兴郡九原县。先后为前赵、后赵、前燕、前秦、后燕所据。

地处汉民族与草原民族的结合地带,也是旱地农业与草原游牧的融汇之处,新兴郡早在十六国之前就是匈奴与汉人杂居之地。两晋十六国时期,作为进入中原地带的通道,新兴郡具有重要的战略地位,故而境内战乱频发,其先后归属匈奴、鲜卑、羯、氐等多个少数民族政权,加上原有的汉族政权,可见其势力结构的庞杂,如此也造成了境内居民结构的复杂。《晋书·北狄匈奴传》记载:“晋泰始元年(265年),塞外匈奴大水,塞泥、黑难等两万余落归化,帝复纳之,使居河西故宜阳城下,后复与晋人杂居。由是,平阳、西河、太原、新兴、上党、乐平诸郡,靡不有焉。”另外忻州有呼延村,此匈奴之姓也。今有单姓“呼”者,乃呼延之单称。呼延氏是匈奴大贵族,刘渊的母亲就姓呼延。另外忻州还有村名叫做“部落”,这些皆是古代少数民族南迁入塞后定居忻州的证明,同时亦是魏晋之际,忻州民族融合的表现。

(三)南北朝时期,帝都的近畿地带

北魏建立后,建都平城,新兴郡就成为帝都的近畿地带。