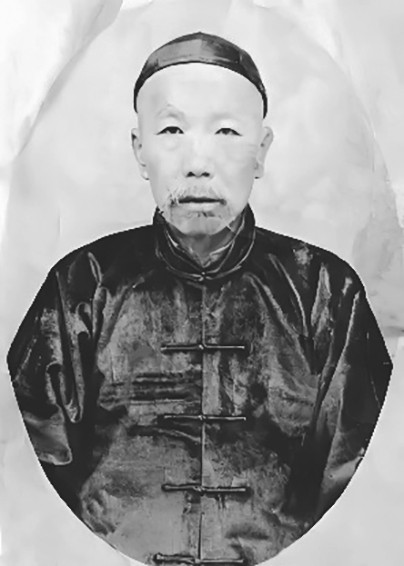

冯济川(1859—1930),字秋航,山西孝义石像村人,自号“石像山人”。据冯济川先生自撰《石像山人墓志铭》记载,冯自称是周文王第十五子毕公高的后人,生逢乱世,隐居乐道,读书自娱,求师访友,学有所成。他曾赴日留学,亲历先进教育,归国后积极投身教育事业。在内忧外患的局势下,冯济川认为与其打兵战御外侮,不如集精力先治学,提出了“救亡自强、教育救国”的思想,兴办学校改革教育,促进民众思想开化,培养人才振兴国家。

教育思想缘起

冯济川的教育思想萌芽于少年时期。冯氏出身书香世家,其先祖字锡五,讳秉福,国子监太学生,例赠文林郎,早年从事农商,克勤克俭;先考字思慎,讳怀永,汾州府学贡生,候铨训导。其家族一脉热衷于儒家经学的学习与阐发,重视后辈学业,遍访名师教导子弟,故冯氏一生辗转各地求学,从师甚多。冯济川少时便跟族祖子瑞先生受读,九岁读《孟子》,十二岁读《尚书》,颇能领略要义。冯父对其十分严格,重视学问的养成。父殇后,其母代父兼理农商,支持其到汾晋之地求师访友,先后求学于汾阳西河书院和省城晋阳书院。随着年岁的增加,冯济川对于新知识的渴求更加浓烈,笔耕不辍。早年求学时期,冯济川深受父辈熏陶,不拘泥于传统经学,积极接受新知识、新思想,博览广采,经史子集,涉猎甚广。光绪二十年(1894年),冯济川又裹粮负笈拜师令德书院的屠仁守先生,追随许久后,终有所成,于甲午科中举。

甲午战争后,“救亡图存”成为关系民族命运的“大命题”,极大地激发了冯济川强烈的爱国情感与革新意识。生逢乱世,在西方先进思想的传播与渗透下,冯济川进一步反思国家落后的根源,他认为“教育不兴无以振兴国家”,只有启迪民智、培养栋梁才是使古老民族摆脱近代屈辱泥潭、得以振兴的关键所在。光绪三十一年(1905年),清政府下令废除科举,兴办新式教育势在必行。彼时恰逢庚子新政,清廷派遣学生渡日留学,冯济川偕王友琴同大学堂学生二十八人,武备学生二十人游学日本。自此,冯济川命运的齿轮开始转向“教育者”。在日期间,冯济川就读于日本明治大学之分校经纬学堂,闲暇时与同仁参观东京学校时无不欢羡,深受启发。前半生的辗转求学,冯济川始终对“传道、授业、解惑”的老师心怀感激,尊师重道。