宋元丰七年(1084年),文峪河,汾河暴涨,淹没文水县城,县令薛昌报于州府请命择址迁建。宋元丰八年(1085年),上宪恩准,重新定址于县西龙首山脚南章多里高岗修筑土城。嘉靖二十年(1541年)北掳进犯,巡道郭春震檄祁县丞李爵加固增修,同时命署县检校郑航筑建南关土城得以拱卫主城。南关土城中央修筑高阁一座,名为“观音阁”,城围留四门,东为“迎晖”,西为“拱翠”,南为“太白”,北为“连城”。“连城门”经护城河浮桥直通县城南门“迎薰门”,这座浮桥便是“连城桥”。康熙十一年(1672年),连城桥被水冲毁,知县傅星修缮加固,保障了之后数百年的畅通。新中国成立后,文水城墙历经战火,破败不堪;随着改革开放城市化进程加快,城墙残垣拆除,连城桥也被湮没于狄青大街的路面之下。

碑表回归

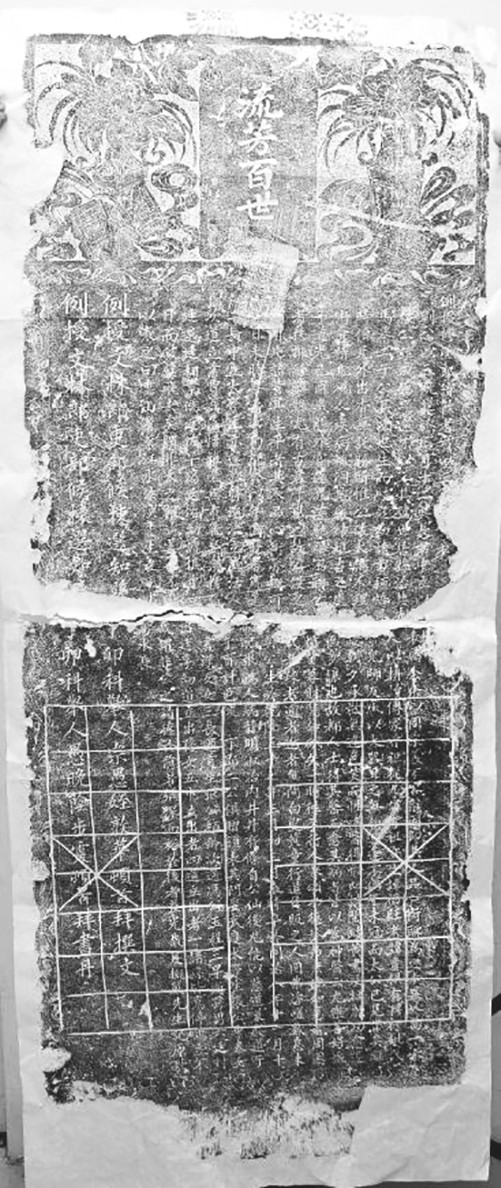

2017年6月,我经南关去岳村学校接儿子放学回家。天气炎热,贴着墙根骑车到南关南门口马培良家山墙时,意外发现墙脚有两块残碑。细看碑文为“例授修职郎乡饮耆宾以三公墓表”,其中下半块被刻成中国象棋棋谱,全文大意基本可完整解读。出于对金石的爱好,决定周末过来拓制碑文。周末我正进行拓制中,马培良从新居过来,见我拓制碑文。简单寒暄后,给我讲解了残碑来历。

原先在南关村西面,现在文水县交警大队院墙东边有块刘家坟,坟冢高大,绿柳浓荫,还有三个碑楼矗立。曾经的娱乐项目少,村里的男孩们经常在这里捕捉鸟雀。直到中华人民共和国成立初期,这里依然是孩童的乐园。“破四旧”运动发起后,不知是哪位革命小将想到了这处刘家坟冢。革命小将怀着高昂的斗志来到刘家坟,一鼓作气把三座高碑推倒,坟头也摊平。这块《例授修职郎乡饮耆宾以三公墓表》被运到南关村南门口做了河渠的过河桥石。斗转星移,曾经的河渠早已干枯,道路要进行修整。马培良同志作为事件的经历者,鉴于对文物的本能保护意识,想起这块古碑。决定把碑拉回保存,放置于山墙脚路边。不知何时被象棋爱好者截成两截,一半刻了棋谱。话里话外,老马无不流露出惋惜之情。

老马见我如此钟爱金石,又说,自己家准备维修宅院,如我愿意保存此碑,可以拉走。我也无处存放,为了便于日后研究,想到好友的永葆丽美术馆。跟成永平馆长说明古碑来历,希望寄存于美术馆,以便古碑得到更好的保护,文物得以更好地研究。成馆长很爽快地答应了我的请求,并保证妥善保存。

碑文实录

《例授修职郎乡饮耆宾以三公墓表》,同治九年(1870年)镌刻,为青石质地,尺寸:高约162厘米,宽约65厘米,厚约17厘米。

【碑阳】皇清例授修职郎乡饮耆宾显考达才府君、显妣张太君之墓(中间镌刻)

太学生刘中立、刘道立,孙廷封、选、相、佑、孚奉祀(左边镌刻)

大清同治九年岁次庚午七月十三日(右边镌刻)

【碑阴】例授修职郎乡饮耆宾以三公墓表

刘公以三既葬于三月十二,其长君中立以□表嘱余。余以同宗义不容辞。因即其人品心术聊为之表,暴于万一云。按公讳成德,字达才,以三其号,世居县治。其先人,以耕读传家。曾祖,从九(品),讳孝;祖,贡生,讳福旺;考,讳贵。俱有穆行。妣氏/马,举二子,公其次也。生而岐嶷,幼读书颖悟异□常儿师友咸以大器。目之无如,遭逢不偶,年未冠而太公已见背矣。维时伯兄外出杳无讬迹所,惟公佐太孺人理家政,朝夕承欢,无违色笑,而性嗜醫,得暇即披阅岐黄书。及壮,岁以愈,邃术愈精。凡视人疾病,辄洞见癥结。虽古之卢□,无多让也。故都人士得其医而愈其病者,皆以为神医云。